교정기관 치과 분쟁과 책임 및 진료범위 분석: 한국교정기관치과분류범주와의 비교 연구

Analysis of disputes liability, and scope of dental care in correctional institutions: A comparative study of the korean correctional dental triage categories

Article information

Abstract

Purpose

This study systematically reviews legal cases related to dental care in correctional institutions, identifying key legal issues and considerations. By clarifying the legal responsibilities of dentists, it aims to propose an appropriate level of inmate dental care tailored to the Korean context and contribute to the prevention and resolution of legal disputes.

Materials and Methods

A systematic analysis of legal cases was conducted on disputes concerning inmate dental care in correctional institutions. Relevant cases were identified through database searches and case law reviews from news articles. The study focuses on legal disputes in South Korea between 2000 and 2024, analyzing key legal issues and their implications for dental treatment in correctional settings.

Results

The findings indicate that emergency dental care, including the management of orofacial swelling, is legally recognized as a necessary duty of care. However, treatments involving significant costs, such as dental decay management and prosthetic procedures, are not mandated to be provided free of charge. Courts have ruled that the government is not obligated to cover these expenses for inmates.

Conclusion

Implementing routine dental care within correctional institutions based on the Korean Correctional Dental Triage Categories (KCDTC) could improve inmate welfare and rehabilitation. However, given resource limitations, facility conditions, and budget constraints, a phased expansion of dental care services is necessary. Additionally, discussions on financial equity in dental treatment should be addressed, including the potential integration of a triage system that differentiates between free institutional dental services and fee-based treatments provided by visiting dental professionals.

서론

구강 건강은 신체 전반의 건강과 밀접한 관련이 있으며, 치과 진료는 교정기관에서 제공되어야 할 필수적인 의료 서비스 중 하나이다[1]. 그러나 국내 수용자들은 자신의 구강 건강 상태가 좋지 않다고 인식하고 있으며, 실제로도 전반적인 구강 건강 수준이 낮은 것으로 나타나고 있다[2].

현행 형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률(이하 형집행법) 제30조는 수용자의 건강한 생활을 위해 필요한 위생 및 의료 조치를 시행해야 한다고 명시하고 있다. 이에 따라 각 교정기관에는 부속의원이 설치되어 진료를 실시하며, 형집행법 시행규칙 제23조에서는 교정기관이 의원 수준 이상의 의료시설을 갖추도록 규정하고 있다. 대부분의 교정기관에서 치과 진료실을 운영하고 있으나, 진료를 충분히 수행하기에는 설비가 미흡한 실정이다[3].

현재 전국 교정기관에서는 전임 치과의사가 없는 상태에서 모든 치과 진료를 공중보건의사가 담당하고 있다. 일부 기관에서는 형집행법 제37조에 근거해 외부 의료시설에서 치과 진료를 받도록 하고 있으나, 이러한 사례는 제한적이며, 2023년 기준으로 총 1,140건에 불과했다[4]. 또한, 형집행법 제38조에 따라 수용자가 자비 부담으로 외부 치과의사를 초빙하는 방식의 진료가 가능하며, 이는 전체 교정기관의 78.7%에서 운영되고 있다[3].

국민건강보험법 제54조 제4항에 따르면, 수용자는 형 집행 후 국민건강보험 자격이 상실되며, 요양비는 법무부 장관에게 예탁받아 지급할 수 있도록 규정되어 있다. 이에 따라 교정기관 내 부속의원에서는 진료비 청구 없이 무료 진료가 이루어진다.

그러나 치과 진료의 경우, 수요와 공급 간 불균형이 존재하며, 제한된 자원 내에서 수용자들에게 어떤 수준의 진료를 제공해야 하는지는 법적, 인권적, 의료 윤리적 관점에서 복잡한 문제로 대두된다. 현재 공중보건의사가 수행하는 교정기관 내 치과 진료는 주로 응급 발치 및 치주질환 처치에 한정되어 있으며[3], 보존적 또는 보철적 처치가 필요한 경우에는 외부 의료기관 진료를 안내하거나 출소 후 치료를 권고하는 실정이다. 이에 따라 진료 제공 수준에 대한 결정은 전적으로 교정기관 내 치과의사의 판단에 의존하고 있다[5].

그러나 교정기관 치과 진료의 범위에 대한 명확한 지침이나 법령이 부재한 상황이다. 수용자 의료관리 지침에서도 치과 진료와 관련된 외부 의료시설 이용 절차만 명시되어 있다. 교정기관 내에서 치과의사가 수행하는 의료 행위가 법적 책임을 충족하는지 불분명한 경우가 빈번하게 발생하고 있다[6].

이에 본 연구는 교정기관 내 치과 진료와 관련된 기존 판례를 체계적으로 검토하여 법적 문제와 쟁점을 조명하고자 한다. 이를 통해 치과의사의 법적 책임 범위를 명확히 설정하고, 한국의 현실에 맞는 수용자 치과 진료의 적정 수준을 제시하며, 법적 분쟁의 예방과 해결 방안을 모색하는 데 기여하고자 한다.

대상 및 방법

본 연구는 교정기관(교도소, 구치소 등) 내 수용자와 관련된 치과진료 분쟁에 관한 판례를 체계적으로 분석하여 법적 쟁점과 특징을 도출하는 것을 목표로 한다. 이를 위해 데이터베이스 검색과 기사 기반 판례 확인 과정을 통해 관련 자료를 수집하고 분석하였다.

본 연구는 2000년부터 2024년까지 국내에서 발생한 교정기관 내 치과진료와 관련된 법적 분쟁 사례를 포함하였다. 검색의 목적은 치과진료와 관련된 법적 분쟁 판례를 찾아내고, 해당 판례에서 나타나는 법적 쟁점과 문제를 분석하는 것이다.

판례 검색을 위해 법령정보센터, 로앤비(www.lawnb.com), 그리고 구글을 활용하였다. 법령정보센터는 국내 주요 판례 및 법령 정보를 확인하기 위해 사용하였고, 로앤비는 보다 세부적인 판례 검색과 법적 해석 참고를 목적으로 사용되었다. 또한, 구글을 통해 기사 기반 사건 스크리닝 및 추가 판례를 확인하였다.

검색 키워드는 "교도소", "구치소", "치과", "수용자"로 설정하였으며, AND 연산자를 사용하여 검색 결과의 정확도를 높였다. 예를 들어, "교도소 AND 치과" 또는 "구치소 AND 수용자"와 같은 방식으로 검색을 수행하였다. 추가적으로 "환자 권리", "치과 진료 분쟁" 등의 동의어나 관련 단어를 보조 키워드로 활용하였다.

검색 과정은 다음과 같다. 법령정보센터에서는 2000년부터 2024년까지 "교도소, 구치소, 치과, 수용자"를 키워드로 검색한 결과, 최종심으로 확정판결이 나온 판례는 검색되지 않았다. 로앤비에서는 동일한 검색 범위와 키워드로 검색하여 최종심 확정판결 1건을 확인하였다. 이후 구글을 이용한 기사 스크리닝을 통해 기사화된 사례 중 관련 사건번호를 바탕으로 법원의 판결문 열람신청을 진행하였으며, 이를 통해 추가적으로 2건의 최종심 확정판결 판례를 확인하였다.

결과는 최종심으로 확정판결이 난 판례만 포함하였으며, 기사 기반 판례의 경우 사건번호를 통한 추가 검증 절차를 수행하였다. 최종적으로 법령정보센터에서는 0건, 로앤비에서는 1건, 구글 기사 기반으로 추가된 판례는 2건으로 확인되었다(Table 1).

본 연구의 한계로는 법원 판례 공개의 제한성으로 인해 모든 관련 사례를 확인하지 못한 점과 데이터베이스 업데이트에 따른 검색 결과의 변동 가능성이 있다. 이를 보완하기 위해 법률 전문가와 협력하여 추가 판례를 탐색하거나, 관련 법적 이슈를 다룬 문헌을 추가적으로 검토하였다. 또한, 기사 기반 판례 검색 시 최신 데이터를 포함하도록 정기적인 재검색 과정을 도입하였다.

결과

1. 루드비히앙기나(Ludwig's angina)로 사망에 이른 수용자(서울중앙지방법원 2010가합44946, 서울고등법원 2011나24236)

교도소에 수용 중이던 환자가 하악 좌측 제1대구치의 치근단농양으로 진료를 받던 중 봉와직염 및 루드비히 앙기나로 사망한 사건이다. 환자는 공중보건의사(피고1 대한민국)로부터 근관치료와 항생제 처치를 받은 후에도 증상이 호전되지 않자, 의료 자원봉사자인 외부 치과의사(피고2)로부터 시설 내에서 추가 진료를 받고 발치 및 항생제 정주 처방 등을 시행하였다. 이후 상태가 호전되지 않아 공중보건의사(치과의사)는 환자를 ○○병원으로 외부기관 진료를 보냈다. ○○병원 (피고3)은 환자에게 입원하여 항생제치료를 권하였지만 외진에 동행하였던 교도관은 교도소 내에도 의사가 있고 항생제 치료를 할 수 있다하여 다시금 환자와 함께 교도소로 복귀하였다. 하지만 환자는 교도소로 복귀한 뒤 상태가 악화되어 다시 응급실로 후송되었으나 사망에 이르렀다. 법원은 피고 대한민국(피고1)의 공중보건의사와 교도관들에게 환자의 상태를 지속적으로 관찰하지 못하고, 증상 악화 시 신속히 병원으로 후송하지 않은 과실이 있다고 보았다. 이에 대한민국은 망인의 사망으로 인한 손해를 배상할 책임이 있다고 판결하였고, 망인 및 가족들에게 위자료와 장례비를 포함하여 약 5200만원을 배상하도록 했다. 반면, 외부 치과의사(피고2)는 적절한 처치를 시행하였다고 인정되어 과실 책임이 부정되었고, ○○병원(피고3) 또한 입원의 필요성을 충분히 설명하고 사후 조치에 과실이 없다고 판단되어 책임이 부정되었다. 항소심에서는 외부 치과의사(피고2)는 제외한 채 진행되었고(소취하), 피고 대한민국의 추가 치료비 약 60만원 부담이 더해졌으나, ○○병원에 대한 판단은 유지되었다.

2. 식사 중 어금니가 파절되어 발치에 이르게 된 구치소 수용자(서울중앙지방법원 2016가소5144499, 서울중앙지방법원 2017나9335)

구치소 수용자가 식사 중 밥에 섞인 돌을 씹어 좌측 상단 어금니가 반 정도 파절되었다고 주장한 사건이다. 구치소에서는 임시적으로 레진 처치를 하고 진통제를 지급하였으나, 수용자가 요구한 종국적인 보철치료는 구치소의 설비로는 불가능하여 자비로 외부 치과전문의를 통해 치료받도록 안내했다. 수용자는 예상 비용을 듣고 외부 치료를 신청하지 않았고, 4개월 이상 방치된 끝에 치아는 결국 발치를 해야 할 상황에 이르렀다. 법원은 국가가 교정기관 수용자에게 적절한 치료를 받을 기회를 제공해야 할 의무는 있지만, 고가의 치료를 무상으로 제공하거나 국가 비용으로 외부 진료를 받게 해야 할 의무가 있다고 볼 수 없다고 판단했다. 또한, 치아파절 시기와 원인이 불분명한 점, 구치소가 가능한 조치를 모두 취하고 보철치료에 대해 안내를 했다는 점을 근거로 국가가 치료 비용을 부담할 의무는 없다고 결론지었다.

1심에서는 수용자의 800만 원 청구 중 100만 원 일부 승소 판결이 나왔으나, 2심에서는 원고가 완전 패소하였다. 원고는 대법원 상고를 포기하여 2심 판결이 그대로 확정되었다. 이 사건은 초기 조치 및 발치에 이르는 처치 과정에서 구치소의 대처가 적절했다고 인정되며 종결되었다.

3. 치경부우식증이 악화되어 발치에 이르게 된 교도소 수용자(서울중앙지방법원 2014가합589263, 서울고등법원 2015나2051515)

교도소에 수용 중이던 환자가 다수의 치경부우식증으로 고통을 호소하며 진료를 받으러 갔으나, 적절한 처치를 받지 못하고 결국 발치에 이른 사건이다. 교도소는 3개월에 걸쳐 진통제를 처방하며 통증 처치를 했고, 외부 치과의사(전문의)에게 레진 치료를 받을 수 있도록 안내하였다. 그러나 수용자는 이를 거부하고 치료를 받지 않아 상태가 악화되었고, 결국 치아를 발치해야 했다. 법원은 교정기관이 수용자에게 적절한 치료를 받을 수 있는 기회를 제공해야 한다고 하였으나, 고가의 치료를 무상으로 제공할 의무는 없다고 판단했다.

교도소 내 설비로는 원고의 치경부우식 치료가 불가능했고, 외부 치과전문의의 치료를 받기 위해서는 600만 원이라는 비용이 필요했으므로, 교도소가 국고로 이를 부담하거나 국가의 비용으로 외부 치료를 받게 할 의무는 없다는 결론을 내렸다. 또한, 교도소가 진통제 처방과 자비로 외부 치료를 받도록 안내한 조치에 대해 교도소의 대처가 적절했다고 인정되었고, 고는 패소하였다. 이 사건은 1심과 2심에서 모두 원고 완전 패소 판결을 받았다.

토의

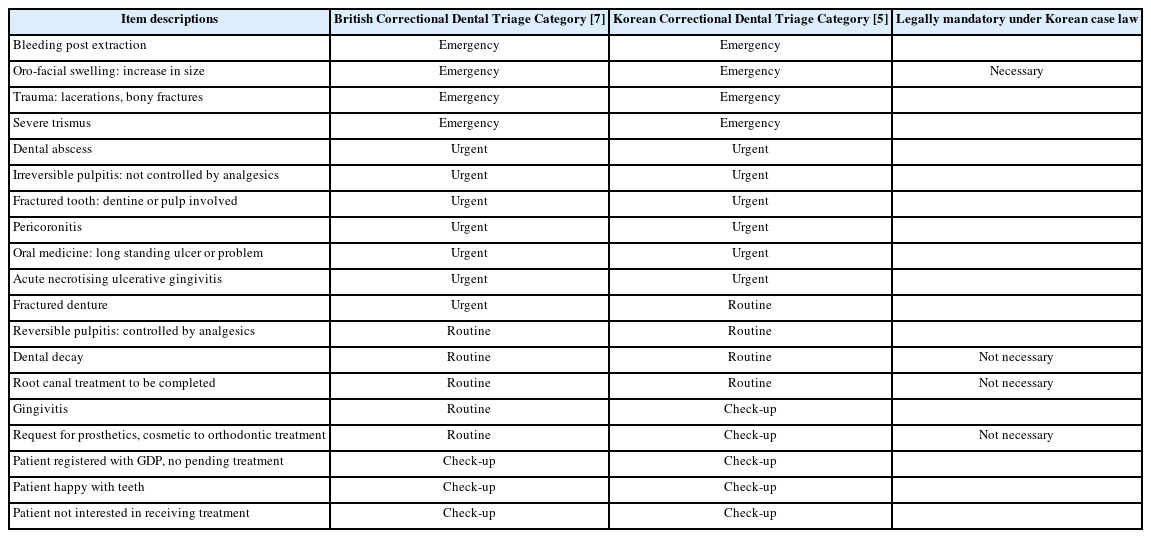

교정기관 내에서 제한된 자원으로 효율적이고 적절한 치과 서비스를 제공하기 위해 치과분류체계(triage system)를 운영할 수 있다. 이 체계는 영국의 하이드뱅크우드(Hydebank Wood) 교도소 및 청소년 교도소에서 처음 도입되었으며, 치과 진료의 긴급도를 기준으로 네 가지 범주로 분류된다(Table 2) [7].

첫번째 범주는 응급(emergency)으로, 환자는 즉시 의료진에 의해 진료를 받아야 하며, 4시간 이내에 치과의사 또는 의사와 협력하여 치료가 이루어져야 한다. 두번째 범주는 긴급(urgent)으로, 환자는 다음 치과 진료 세션에서 진료를 받거나 7일 이내에 치료를 받아야 하며, 진료팀은 우려되는 사항에 대해 24시간 이내에 전화 상담을 제공해야 한다. 세번째 범주는 일반(routine)으로, 환자는 월간 체크업 진료에서 일반 치과의사에게 진료를 받고, 치료 계획이 수립된다. 마지막 범주는 검진(check-up)으로, 환자는 6개월 후 정기 검진을 위해 대기 목록에 올라가게 된다. 이와 같은 분류 체계는 교정기관 내에서 제한된 자원을 효율적으로 활용하고, 각 환자에게 적절한 치료를 제공할 수 있도록 돕는다.

하이드뱅크우드 교도소의 치과분류체계를 평가한 결과, 95%의 환자가 올바르게 분류되었으며, 72%의 환자가 기준에 맞는 적절한 치료를 받았다고 보고되었다[7]. 반면, 한국에서는 치과분류체계에 대한 논의가 비교적 최근에 시작되었으며, 부족한 치과 진료 자원 속에서 교정기관에서 진료를 맡고 있는 공중보건의사들의 의견을 바탕으로 새로운 분류 체계인 한국 교정기관치과분류범주(Korean Correctional Dental Triage Category; KCDTC)가 제안되었다(Table 2) [5]. 이는 앞서 논의한 세 판결의 내용 및 결과와 비교할 수 있다.

첫번째 사례에서는 루드비히앙기나가 주요 쟁점이었다. 이는 봉와직염의 일종으로, 구강-안면부의 부종을 동반할 수 있으며, 얼굴과 목의 크기 증가, 안와 부종, 삼킴 곤란 등의 증상을 유발한다. 이러한 상태는 영국과 한국교정치과분류범주에서 모두 응급으로 분류되며, 즉시 진료가 시작되고 4시간 이내에 치과의사 또는 의사와 협력하여 치료가 이루어져야 한다. 그러나 당시에는 응급 상황의 중증도를 평가할 명확한 프로토콜이 없었으며, 경험이 부족한 의료진의 대응이 미흡했던 점이 문제로 지적된다. 사건 당시 공중보건의사는 환자를 진료한 후 외부 의료기관으로의 의뢰를 진행했으나, 최종적으로 환자가 사망에 이르게 되면서 의료진의 적절한 대처가 부족했다는 비판을 받았다. 이 사례는 특히 공중보건의사의 주의 깊은 관찰과 판단이 중요한 역할을 한다는 점을 시사한다.

현재 교정기관 내에서는 치과 응급 상황에 대한 명확한 프로토콜이나 매뉴얼이 부재한 상태에서 진료가 이루어지고 있으며, 이로 인해 유사한 위험이 지속적으로 발생할 가능성이 있다. 교정기관의 의료 책임을 지는 의료과장은 모두 의사면허 보유자이며, 정규직 치과의사는 상주하지 않는 실정이다. 따라서 치과 응급 상황에서 적절한 판단과 대응이 가능한 전문 인력의 배치가 필요하며, 교정기관 내 치과 응급 대응 체계의 정비 및 교육이 필수적이다. 또한, 응급 상황에 대응할 자원이 부족한 대부분의 기관에서는 외부 의료시설 의존도가 높은 실정이며, 이를 줄이기 위한 방안도 함께 논의되어야 할 것이다.

두번째 사례에서 치아파절과 보철치료에 대한 요구가 핵심 쟁점이 되었다. 치아파절은 일반적으로 보철치료에 앞서 근관 치료가 필요하며, 이에 따라 근관치료 완료 여부도 중요한 고려 요소로 작용한다. 구치소 내 공중보건의사는 임시 재료를 이용한 치아 수복과 진통제 처방을 통해 통증을 관리하는 치료를 제공하였고, 이후 외부 치과의사를 초빙하여 수용자가 자비 부담으로 근관치료 및 보철치료를 받을 것을 권유하였으나, 환자는 비용 문제로 이를 거절하였다. 이에 대해 법원은 국가가 이를 무상으로 치료할 의무는 없다는 판결을 내렸다.

치아파절(상아질 또는 치수에 관련된 경우)은 영국과 한국교정치과분류범주에서 모두 긴급(urgent) 진료 항목으로 분류되며, 치료가 1주일 이내에 이루어져야 한다고 권고된다. 그러나 통증 조절 이후의 후속 치료에 대한 접근 방식에는 차이가 있다. 영국에서는 근관치료와 보철치료가 모두 일반 진료로 분류되어 지속적인 치료 제공이 원칙이지만, 한국에서는 근관치료는 일반 진료로 포함되나 보철치료는 검진항목으로 분류되어 필수 치료보다는 선택적 치료로 간주된다. 이는 국내 법원의 판단과도 일치하며, 법원은 보철치료가 국가의 필수적 의료 제공 범위에 포함되지 않으며, 비용이 발생하는 치료에 대해서는 수용자가 직접 부담해야 한다는 입장을 보였다.

보철치료는 일반 치과 진료 중에서도 비용 부담이 크며, 제한된 교정기관 의료 자원 내에서 이를 무조건적으로 제공하는 것이 적절한지에 대한 논의가 필요하다. 교정기관 내 의료 서비스는 기본적인 건강 유지와 응급 치료를 중심으로 제공되어야 한다는 원칙이 있으며, 보철치료와 같은 고비용 치료 제공이 제한된 예산과 의료 자원의 효율적 배분에 부합하는지 신중한 검토가 요구된다.

한편, 근관치료에 대해서도 추가적인 논의가 필요하다. 영국과 한국 모두에서 일반 진료로 분류되지만, 근관치료는 치료과정이 복잡하고 처치에 필요한 기구 및 설비가 많이 요구된다. 그러나 전국 교정기관의 치과진료시설에서 근관치료를 위한 설비가 불충분하다고 응답한 비율이 77%에 달했으며, 설비가 매우 충분하다고 응답한 기관은 없었다[5]. 이는 다음의 치아우식증 사례와도 연결될 수 있다.

세번째 사례에서는 다수의 치경부우식증이 주요 쟁점이었으며, 치아우식증은 치과 진료 중에서도 큰 비중을 차지하는 질환이다. 치아우식증은 영국과 한국 모두에서 일반 진료로 분류되지만, 우식의 심각도에 따라 근관치료가 필요해지는 경우가 많다. 그렇다면 모든 근관 치료를 교정기관 내 자원으로 해결해야 하는지는 각 기관의 사정에 따라 달라질 것이다. 또한, 수복 재료의 종류 및 범위에 대한 프로토콜도 고려해야 한다. 치과 치료에서 표준적으로 사용되는 콤포짓레진(composite resin) 등이 비급여 항목으로 진료가 이루어지는 점을 감안할 때, 어떤 재료를 사용할 수 있을지에 대한 세부적인 논의가 필요하다. 문헌에 따르면 2개의 구치소에서 치과진료 신청자를 대상으로 한 조사에서 치아우식증의 유병률이 63.8%로 보고된 바 있다[2]. 한정된 자원 속에서 모든 환자에게 동일한 진료를 제공할 수 없다면, 의료 형평성 및 교정기관 내 계호(custodial management)의 관점에서도 논의가 필요하다.

일반 진료를 제공하는 방식에도 고려할 점이 있다. 기본적으로 교정기관 내 의료 서비스는 무료로 제공되지만, 외부 치과의사를 초빙하는 경우 환자가 영치금을 지불하고 치료를 받는 경우가 많다. 전체 교정기관 중 78.7%가 외부 치과의사를 초빙하고 있으며, 이 중 91.9%에서는 환자가 치료 비용을 부담하는 것으로 나타났다[3]. 이는 한정된 자원을 고려하여 일부 치과 진료 항목을 환자 본인이 비용을 부담하도록 운영하는 현실적인 조치로 볼 수 있다. 이에 따라 무료로 제공되는 공중보건의사의 진료와 비용을 지불해야 하는 치과 진료 간 형평성 문제가 발생할 수 있으며, 진료 항목을 분리하여 운영하는 형태로 대응하는 경우도 있다.

법원의 판단에서도 고가의 치료를 무료로 제공할 의무는 없으며, 외부 치과의사의 진료를 안내하는 것만으로도 국가의 의료 제공 의무를 다했다고 보았다. 한편, 미국에서는 비용 문제로 인해 치아우식증 치료 시 적극적인 치료보다는 발치를 우선적으로 고려하는 경향이 있다는 문헌 보고도 있었다[8]. 따라서 일반 진료 항목에 포함되는 치료라 하더라도, 비용 부담 여부에 따라 무료 진료와 비용을 지불하는 외부 진료를 구분하는 새로운 분류 체계가 필요할 수 있다.

판례를 고려할 때 치아우식증, 근관치료, 보철·미용·교정치료 모두 국가가 무료로 제공하지 않았다고 하더라도 법적 책임을 지지는 않았다. 그러나 영국에서는 이러한 치료를 routine하게 무료로 제공할 것을 권고하고 있으며, 한국에서도 치과공중보건의사들의 의견을 반영한 KCDTC에서도 치아우식증과 근관치료를 일반 진료에서 제공하는 것이 바람직하다고 보고 있다. 비록 법적 처벌을 받을 사안은 아닐지라도, 수용자가 불편함을 느껴 법적 분쟁으로 이어지는 상황을 방치하는 것도 바람직하지 않다.

따라서 교정기관 내 설비가 허용된다면, 한국교정치과분류 범주에 근거하여 일반 진료를 교정기관에서 해결할 수 있도록 하는 것이 수용자의 인권 보호 및 교화 목적에도 긍정적인 영향을 미칠 것이다. 그러나 각 기관의 자원과 설비가 상이하며, 예산의 한계도 명확하기 때문에 이러한 진료 항목을 포괄할 수 있도록 점진적인 발전이 필요하다. 또한, 진료비용 부담에 대한 형평성 문제도 함께 논의되어야 하며, 이를 위해 비용을 지불하는 초빙 치과의사 진료를 분류 체계에 포함하는 방안도 검토해볼 필요가 있다.

Notes

Conflicts of Interest

None