| J Korean Dent Assoc > Volume 63(3); 2025 > Article |

|

Abstract

Developmental dental rare diseases are conditions that affect the formation, development, and structure of teeth, often caused by genetic and environmental factors. These conditions can impact the shape, size, color, or number of teeth and, in severe cases, lead to functional and esthetic problems affecting oral health. Representative diseases include dentinogenesis imperfecta, Amelogenesis imperfecta, oligodontia (hypodontia), regional odontodysplasia, molar-incisor hypomineralization, and molar-incisor malformation. Medical and dental diagnoses, along with appropriate dental treatment and management, can alleviate symptoms and improve the quality of life for affected individuals. Orthodontic treatment, prosthetic rehabilitation, and surgical interventions may be required. Additionally, regular dental check-ups are essential during the growth period and beyond to ensure long-term management of these conditions.

ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖśņØ┤ļ×Ć ņ£Āļ│æņØĖĻĄ¼Ļ░Ć 2ļ¦īļ¬ģ ņØ┤ĒĢśņØ┤Ļ▒░ļéś ņ¦äļŗ©ņØ┤ ņ¢┤ļĀżņøī ņ£Āļ│æņØĖĻĄ¼ļź╝ ņĢī ņłś ņŚåļŖö ņ¦łĒÖśņ£╝ļĪ£ ļ│┤Ļ▒┤ļ│Ąņ¦ĆļČĆļĀ╣ņ£╝ļĪ£ ņĀĢĒĢ£ ņĀłņ░©ņÖĆ ĻĖ░ņżĆņŚÉ ļö░ļØ╝ ņĀĢĒĢ£ ņ¦łĒÖśņØ┤ļŗż(ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖśĻ┤Ćļ”¼ļ▓Ģ ņĀ£2ņĪ░ ņĀ£1ĒĢŁ) [1]. 80%ņØ┤ņāüņØ┤ ņ£ĀņĀäņĀüņØ┤Ļ▒░ļéś ņäĀņ▓£ņä▒ ņ¦łĒÖśņØ┤ļ®░, ņ¦äļŗ© ļ░Å ņ╣śļŻīļź╝ ļ░øļŖö ļŹ░ ņ¢┤ļĀżņøĆņØä Ļ▓¬ļŖöļŗż. ņ╣śļ¬ģņĀüņØ┤Ļ▒░ļéś ņןņĢĀļź╝ ņ┤łļלĒĢĀ ņłś ņ׳ņ£╝ļéś, ļ╣äĻĖēņŚ¼ ņĢĮņĀ£Ļ░Ć ļ¦ÄņĢä ĒÖśņ×ÉņØś Ļ▓ĮņĀ£ņĀü ļČĆļŗ┤ņØ┤ Ēü¼ļŗż. ņ¦łĒÖśņØś ņóģļźśļŖö ļ¦Äņ£╝ļéś ņ¦łĒÖśļ│ä ĒÖśņ×ÉņłśĻ░Ć ņĀüņØĆ ĒŖ╣ņ¦ĢņØä Ļ░Ćņ¦äļŗż. 2025ļģä 2ņøöĻ╣īņ¦Ć ĻĄŁļé┤ņŚÉņä£ļŖö 1,314Ļ░£ņØś ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖśņ¦ĆņĀĢņØ┤ ņØ┤ļŻ©ņ¢┤ņĀĖ ņØśļŻīļ╣äņÖĆ ņ£ĀņĀäņ×Éņ¦äļŗ©ņØä ņ¦ĆņøÉĒĢśĻ│Ā ņ׳ļŗż[2].

ļ░£ņ£ĪņןņĢĀņä▒ ņ╣śĻ│╝ ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖśņØĆ ņ╣śņĢä (ĻĄ¼Ļ░ĢņĪ░ņ¦ü)ņØ┤ ļ░£ņ£ĪĻ│╝ņĀĢ ņżæ ņ£ĀņĀä ļśÉļŖö ĒÖśĻ▓ĮņĀüņØĖ ņÜöņØĖņŚÉ ņØśĒĢ┤ ņןņĢĀĻ░Ć ļ░£ņāØĒĢ£ Ļ▓āņ£╝ļĪ£ ņŗ¼ļ»ĖņĀüņØĖ ļ¼ĖņĀ£ ļ░Å ņäŁņŗØņØś ļ¼ĖņĀ£ļź╝ ņ£Āļ░£ĒĢśļŖö ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖśņØ┤ļŗż. ļīĆĒæ£ņĀüņ£╝ļĪ£ ņāüņĢäņ¦łĒśĢņä▒ļČĆņĀäņ”Ø, ļ▓Ģļ×æņ¦łĒśĢņä▒ļČĆņĀäņ”Ø, ļČĆļČäļ¼┤ņ╣śņ”Ø, ĻĄŁņåīņĀü ņ╣śņĢäņØ┤ĒśĢņä▒ņ”Ø, ņĢ×ļŗł-ņ¢┤ĻĖłļŗłņĀĆņäØĒÜīĒÖöņ”Ø, ņĢ×ļŗł-ņ¢┤ĻĖłļŗłĒśĢņä▒ņØ┤ņāü ļō▒ņØ┤ ņ׳ļŗż. ņ╣śĻ│╝ ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖśņØĆ ņŗ¼ļ»Ėņä▒ņŚÉ ņżæņÜöĒĢ£ ņĀäņ╣śņÖĆ ņäŁņŗØĻĖ░ļŖźņŚÉ ņżæņÜöĒĢ£ ņĀ£1ļīĆĻĄ¼ņ╣śļź╝ ĒżĒĢ©ĒĢśņŚ¼ ļŗżņłśņØś ņ╣śņĢäĻ░Ć ĒĢ©Ļ╗ś ņØ┤ĒÖśļÉśļŖö ĒŖ╣ņ¦ĢņØ┤ ņ׳ņ¢┤, ņ¢┤ļ”░ņØ┤ņØś ņŗĀņ▓┤ņĀü, ņŗ¼ļ”¼ņĀü ņä▒ņłÖņŚÉ ļČĆņĀĢņĀüņØĖ ņśüĒ¢źņØä ļ»Ėņ╣Ā ņłś ņ׳ļŗż. ņØ┤ ņ¦łĒÖśņŚÉ ņØ┤ĒÖśļÉ£ ņ¢┤ļ”░ņØ┤ļōżņØś ĻĄ¼Ļ░ĢĻ▒┤Ļ░ĢĻ│╝ Ļ┤ĆļĀ©ļÉ£ ņéČņØś ņ¦łņØ┤ ļ¦żņÜ░ ļé«ņØĆ Ļ▓āņ£╝ļĪ£ ļ│┤Ļ│ĀļÉśĻ│Ā ņ׳ļŗż.

ļ░£ņ£ĪņןņĢĀņä▒ ņ╣śĻ│╝ ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖśņØä Ļ░Ćņ¦ä Ļ▓ĮņÜ░ ļ¦żņÜ░ ņ¢┤ļ”░ ņŚ░ļĀ╣ņŚÉņä£ļČĆĒä░ Ļ┤æļ▓öņ£äĒĢ£ ņ╣śņłśņ╣śļŻī ļ░Å ņłśļ│Ą ņ╣śļŻīļź╝ ĒĢäņÜöļĪ£ ĒĢśņ¦Ćļ¦ī ņ╣śņĢäņØś ĒśĢĒā£ ļ░Å ļ»ĖņäĖĻĄ¼ņĪ░ņØś ņØ┤ņāüņ£╝ļĪ£ ņØĖĒĢ┤ ņĀüņĀłĒĢ£ ņ╣śļŻīĻ░Ć ņēĮņ¦Ć ņĢŖĻ│Ā, ņ╣śļŻī ĒøäņØś ņśłĒøäļÅä ņóŗņ¦Ć ļ¬╗ĒĢśļŗż. ņ╣śļŻīņØś Ļ░£ņ×ģņØ┤ ļŖ”ņ¢┤ņ¦ĆļŖö Ļ▓ĮņÜ░ ņ╣śņĢä ĻĄ¼ņĪ░Ļ░Ć Ļ┤æļ▓öņ£äĒĢśĻ▓ī ņāüņŗżļÉśĻ▒░ļéś ņŗ¼ĒĢ£ ņ╣śņŻ╝ņŚ╝ņŚÉ ņØ┤ĒÖśļÉśņ¢┤ ļŗżņłśņØś ņ╣śņĢäļź╝ ļ░£ņ╣śĒĢ┤ņĢ╝ ĒĢśļŖö Ļ▓ĮņÜ░Ļ░Ć ļ¦Äļŗż. ĻĘĖļ¤¼ļéś, ņä▒ņן ņżæņØĖ ņåīņĢäņ▓ŁņåīļģäņØĆ ņ╣śņØĆņĪ░ņ¦üĻ│╝ ņ╣śņĪ░Ļ│©ņØś ļ│ĆĒÖöļĪ£ ņØĖĒĢ┤ ņĄ£ņóģņĀüņØĖ ļ│┤ņ▓Āņ╣śļŻīĻ░Ć ļČłĻ░ĆļŖźĒĢśļ»ĆļĪ£ ļīĆņżæņĀüņØĖ ņ×äņŗ£ņ╣śļŻīļź╝ ļ░śļ│ĄĒĢ┤ņĢ╝ ĒĢĀ ļ┐Éļ¦ī ņĢäļŗłļØ╝, ņä▒ņן ņÖäļŻī ĒøäņŚÉļÅä ņןĻĖ░Ļ░äņØś ĻĄÉņĀĢ ļ░Å ļ│┤ņ▓Āņ╣śļŻīĻ░Ć ĒĢäņÜöĒĢśņŚ¼ ņ╣śļŻīļ╣ä ļČĆļŗ┤ņØ┤ ļ¦żņÜ░ Ēü░ ņŗżņĀĢņØ┤ļŗż.

ļ░£ņ£ĪņןņĢĀņä▒ ņ╣śĻ│╝ ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖś ņżæņŚÉņä£ļŖö 2024ļģä 4ņøö Ēśäņ×¼, ņāüņĢäņ¦łĒśĢņä▒ļČĆņĀäņ”Øļ¦īņØ┤ ņ¦łļ│æĻ┤Ćļ”¼ņ▓Ł ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖśņ£╝ļĪ£ ņ¦ĆņĀĢļÉśņ¢┤ ņ׳ļŗż. ĻĘĖļ¤¼ļéś, ņāüņĢäņ¦łĒśĢņä▒ļČĆņĀäņ”ØļÅä ĻĄŁļ»╝Ļ▒┤Ļ░Ģļ│┤ĒŚśĻ│Ąļŗ© ņé░ņĀĢĒŖ╣ļĪĆņ¦łĒÖś(ļ│Ąņ¦ĆļČĆ Ļ│Āņŗ£ ņĀ£2022-136ĒśĖ, ņĀ£5ņĪ░ ļ│äĒæ£4)ņ£╝ļĪ£ņä£ ņØĖņĀĢļ░øĻ│Ā ņ׳ņ¦Ć ļ¬╗ĒĢśļŗż. ņ╣śĻ│╝ ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖś ņ¦ĆņĀĢņØä ņ£äĒĢ£ ĻĖ░ņ┤łņ×ÉļŻīĻ░Ć ļČĆņĪ▒ĒĢśļ®░, ļ░£ņāØļ╣łļÅäļéś ņ¢æņāüņŚÉ ļīĆĒĢ£ ņŚŁĒĢÖņĪ░ņé¼Ļ░Ć ļō£ļ¼╝Ļ│Ā ļ░£ļ│æņøÉņØĖņŚÉ ļīĆĒĢ£ ņŚ░ĻĄ¼ļÅä Ļ▒░ņØś ņØ┤ļŻ©ņ¢┤ņ¦Ćņ¦Ć ņĢŖņĢśļŗż. ļśÉĒĢ£, ņ╣śļŻīļ░®ļ▓ĢĻ│╝ ĻĄ¼Ļ░ĢĻ┤Ćļ”¼ņŚÉ ļīĆĒĢ┤ņä£ļÅä ĻĘ╝Ļ▒░ĻĖ░ļ░śņØś ņ▓┤Ļ│äņĀüņØĖ ņ×äņāüņ¦Ćņ╣©ņØ┤ ņŚåņ¢┤ ļīĆņ”ØņĀüņØĖ ņ╣śļŻīļ¦īņØ┤ ņØ┤ļŻ©ņ¢┤ņ¦ĆĻ│Ā ņ׳ļŗż.

ļīĆĒĢ£ņåīņĢäņ╣śĻ│╝ĒĢÖĒÜīļŖö 2023ļģäļČĆĒä░ ņØ┤Ļ▒┤Ēؼ ņåīņĢäņĢö┬ĘĒؼĻĘĆņ¦łĒÖśĻĘ╣ļ│Ąņé¼ņŚģļŗ©ņØś ņŚ░ĻĄ¼ņ¦ĆņøÉņØä ļ░øņĢä ņ╣śĻ│╝ņśüņŚŁņØś ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖśņØś ņ£Āļ│æņ£© ļ░Å ņ¢æņāü, ņé¼ĒÜīĻ▓ĮņĀ£ņĀüņØĖ ļ╣äņÜ®ņØä ļČäņäØĒĢśņŚ¼ ļŹö ļ¦ÄņØĆ ņ╣śĻ│╝ņśüņŚŁņØś ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖśņ¦ĆņĀĢņØä ļÅäļ¬©ĒĢśĻ│Ā ņ׳ļŗż. ļ│Ė ņĀĆļŖö ņŚ░ĻĄ¼ņé¼ņŚģņØś ņØ╝ļČĆļĪ£ ņĀ£ņ×æĒĢ£ ņ×äņāüņ¦Ćņ╣©ņØä ņ░©ņÜ®ĒĢśņśĆņ£╝ļ®░, ņåīņĢäņ╣śĻ│╝ņśüņŚŁņŚÉņä£ ļ¦īļéĀ ņłś ņ׳ļŖö ļīĆĒæ£ņĀüņØĖ 6Ļ░Ćņ¦ĆņØś ļ░£ņ£ĪņןņĢĀņä▒ ņ╣śĻ│╝ ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖśņŚÉ ļīĆĒĢ┤ ņé┤ĒÄ┤ļ│┤Ļ▓Āļŗż.

ņāüņĢäņ¦łĒśĢņä▒ļČĆņĀäņ”ØņØä Ļ░Ćņ¦ä ņ£Āņ╣śļéś ņśüĻĄ¼ņ╣śļŖö ņĀüĻ░łņāē ļé┤ņ¦Ć ņ£Āļ░▒ņāē ļ│ĆņāēņØä ļ│┤ņØ┤ļ®░, ņŗ¼ĒĢ£ Ļ▓ĮņÜ░ ņ╣śņĢäņØś ļ¦╣ņČ£ņØ┤ ņ¦äĒ¢ēļÉśļ®┤ņä£ ļ▓Ģļ×æņ¦łņØ┤ ņĀäņ╣śņØś ņĀłļŗ©ņŚ░Ļ│╝ ĻĄ¼ņ╣śņØś ĻĄÉĒĢ®ļ®┤ņŚÉņä£ļČĆĒä░ ĒīīĻ┤┤ļÉ£ļŗż(Fig. 1) [3]. ņĀäņ▓┤ņĀüņ£╝ļĪ£ ļ¬©ļōĀ ĒśĢĒā£ņŚÉņä£ ņ╣śņĢäņØś ņāēņĪ░ ļ│ĆĒÖöĻ░Ć ļ¦łļ¬©ļÅäņÖĆ Ļ░ĢĒĢ£ ņāüĻ┤ĆĻ┤ĆĻ│äļź╝ ļ│┤ņŚ¼ ļ│ĆņāēņØ┤ ņŗ¼ĒĢ£ ņ”ØļĪĆņŚÉņä£ ļ¦łļ¬©ļÅä ļśÉĒĢ£ ņ”ØĻ░ĆĒĢ£ļŗż. ļģĖņČ£ļÉ£ ņŚ░ĒÖö ņāüņĢäņ¦łņØĆ ĻĖēņåŹļÅäļĪ£ ļ¦łļ¬©ļÉśņ¢┤ ļĢīļĪ£ļŖö ņ╣śņØĆņŚ░Ļ│╝ ņØ╝ņ╣śļÉśĻĖ░ļÅä ĒĢ£ļŗż.

ņāüņĢäņ¦łĒśĢņä▒ļČĆņĀäņ”ØņØś ņ£Āļ│æļźĀņØĆ 6000ļ¬ģņŚÉņä£ 8000ļ¬ģļŗ╣ 1ļ¬ģņØś ļ╣łļÅäļĪ£ ļ│┤Ļ│ĀļÉśĻ│Ā ņ׳ļŗż. Ēśäņ×¼ļŖö 3Ļ░Ćņ¦Ć TypeņØś ņāüņĢäņ¦łĒśĢņä▒ļČĆņĀäņ”Øņ£╝ļĪ£ ļČäļźśĒĢśĻ│Ā ņ׳ļŗż[4]. Type 1ņØĆ Ļ│©ĒśĢņä▒ļČĆņĀäņ”ØĻ│╝ ļÅÖļ░śļÉ£ Ļ▓ĮņÜ░, Type 2ļŖö ņ╣śņĢäņŚÉļ¦ī ĻĄŁĒĢ£ļÉśņ¢┤ ļéśĒāĆļéśļŖö Ļ▓ĮņÜ░, Type 3ļŖö ĒŖ╣ņĀĢņ¦ĆņŚŁņØĖ Maryland ļ░Å BrandywineņŚÉņä£ļ¦ī ļ░£Ļ▓¼ļÉśļŖö Ļ▓āņØ┤ļŗż.

ņāüņĢäņ¦łĒśĢņä▒ļČĆņĀäņ”ØņØĆ ņ£ĀņĀäņä▒ ņ¦łĒÖśņ£╝ļĪ£ņä£ ņāüņŚ╝ņāēņ▓┤ ņÜ░ņä▒ņ£ĀņĀäņØä ļö░ļź┤ļŖöļŹ░, Shields ļō▒[5]ņØś ņŚ░ĻĄ¼ņŚÉ ņØśĒĢśļ®┤ ĒśłņĪ▒ļé┤ņŚÉņä£ 100% Ēł¼Ļ│╝ļÅäļĪ£ ņ¦łĒÖś ņ”ØņāüņØä ļéśĒāĆļé£ļŗżĻ│Ā ĒĢśņśĆļŗż. DSPP, DMP1, COL1A1, COL1A2 ņ£ĀņĀäņ×ÉņØś ļÅīņŚ░ļ│ĆņØ┤Ļ░Ć ņāüņĢäņ¦łĒśĢņä▒ļČĆņĀäņ”Ø ļ░£ņāØĻ│╝ Ļ┤ĆļĀ©ņØ┤ ņ׳ļŗżĻ│Ā ļ│┤Ļ│ĀļÉśņŚłļŗż[6]. Type 1ņØś Ļ▓ĮņÜ░ļŖö COL1A1, COL1A2 ņ£ĀņĀäņ×ÉņØś ļÅīņŚ░ļ│ĆņØ┤ņŚÉ ņØśĒĢ┤, Type2 ļ░Å Type3ļŖö DSPP ņ£ĀņĀäņ×ÉņØś ļÅīņŚ░ļ│ĆņØ┤ņŚÉ ņØśĒĢ┤ ļ░£ņāØĒĢ£ļŗżĻ│Ā ļ│┤Ļ│ĀļÉśņ¢┤ Type2ņÖĆ Type3ļŖö Ļ░ÖņØĆ ņ¦łĒÖśņØś ļŗżļźĖ ĒśĢĒā£ļĪ£ ņāØĻ░üļÉśĻĖ░ļÅä ĒĢ£ļŗż.

ļ░®ņé¼ņäĀ ņé¼ņ¦äņŚÉņä£ ņ╣śņĢäļŖö Ļ░ĆļŖÉļŗżļ×Ć ņ╣śĻĘ╝Ļ│╝ ļæźĻĘĖļ¤░ ņ╣śĻ┤ĆņØś ĒśĢĒā£ļź╝ ļ│┤ņØ┤Ļ│Ā ņ╣śņłśĻ░ĢņØĆ ņ×æĻ▒░ļéś ĒÅÉņćäļÉśņ¢┤ ņ׳ņ£╝ļ®░, ņ╣śĻĘ╝Ļ┤ĆņØĆ ļ¦żņÜ░ Ēśæņ░®ļÉśņ¢┤ ņ׳Ļ▒░ļéś ĒÅÉņćäļÉśņ¢┤ ņ׳ļŗż(Fig. 2). ņ£Āņ╣śņŚ┤ņŚÉņä£ Ļ░äĒś╣ ņ╣śĻĘ╝ļŗ© ļ│æņåīņÖĆ ļŗżļ░£ņä▒ ņ╣śĻĘ╝ĒīīņĀłņØ┤ ļéśĒāĆļéśļŖöļŹ░, ĒŖ╣Ē׳ ļéśņØ┤Ļ░Ć ļŹö ļ¦ÄņØĆ ĒÖśņĢäņŚÉņä£ ņ×ÉņŻ╝ ļ░£ņāØĒĢ£ļŗż. ņśüĻĄ¼ņ╣śļŖö ņ£Āņ╣śņŚÉ ļ╣äĒĢ┤ ļŹö ņóŗņØĆ ĒśĢĒā£ļź╝ ļ│┤ņØ┤Ļ│Ā ĒīīĻ┤┤ļÅä ļŹ£ ņŗ¼ĒĢśļ®░, ņ×äņāüņĀüņ£╝ļĪ£ ņĀĢņāüņ£╝ļĪ£ ļ│┤ņØ╝ ļĢīļÅä ņ׳ļŗż. ņ£ĀņĀäņ×ÉņØś ļÅīņŚ░ļ│ĆņØ┤ļź╝ ĒåĄĒĢ┤ ņ¦äļŗ©ĒĢĀ ņłśļÅä ņ׳ņ£╝ļ®░, ņāüņĢäņ¦łĒśĢņä▒ļČĆņĀäņ”ØņØä ļ│┤ņØ┤ļŖö ĒÖśņ×ÉņØś ĒśłņĢĪĻ▓Ćņé¼ļź╝ ĒåĄĒĢ┤ COL1A1, COL1A2 ņ£ĀņĀäņ×É ļÅīņŚ░ļ│ĆņØ┤ļŖö Type1, DSPP ņ£ĀņĀäņ×É ļÅīņŚ░ļ│ĆņØ┤ļŖö Type2 ļ░Å Type3ļĪ£ ņ¦äļŗ©ĒĢĀ ņłś ņ׳ļŗż. Type2 ņÖĆ Type3ļŖö Ļ░üņāüņ╣ś(shell teeth)ļź╝ ĒåĄĒĢ┤ ĻĄ¼ļČäĒĢśĻĖ░ļÅä ĒĢ£ļŗż.

ņāüņĢäņ¦łĒśĢņä▒ļČĆņĀäņ”ØņØś ņ╣śļŻīļŖö ņ£Āņ╣śņŚ┤ņØś ņ┤łĻĖ░ ļŗ©Ļ│äļČĆĒä░ ņśüĻĄ¼ņ╣śņŚ┤ņØś ļ░£ļŗ¼Ļ╣īņ¦Ć ņāüļŗ╣ĒĢ£ ņŗ£Ļ░äņØ┤ ĒĢäņÜöĒĢśļŗż. Ļ░Ćņן ņóŗņØĆ ņ╣śļŻīņŗ£ĻĖ░ņŚÉ ļīĆĒĢ┤ņä£ļŖö ĒÖśņĢäņØś ĒśæņĪ░ļÅä ļ¼ĖņĀ£ļō▒ņ£╝ļĪ£ ņØśĻ▓¼ņØ┤ ļČäļČäĒĢśņ¦Ćļ¦ī, Ļ░ĆļŖźĒĢ£ ļ╣©ļ”¼ ņ╣śļŻīĒĢśļŖö Ļ▓āņŚÉ ļīĆĒĢ┤ņä£ļŖö ļ¬©ļæÉĻ░Ć ļÅÖņØśĒĢ£ļŗż. ņ£Āņ╣śņØś Ļ▓ĮņÜ░ ņ£ĀĻĄ¼ņ╣śņŚÉ ĻĖ░ņä▒ĻĖłņåŹĻ┤ĆņØä ņןņ░®ĒĢśņŚ¼ ņ╣śņĢäĻ░Ć ņŗ¼ĒĢśĻ▓ī ļ¦łļ¬©ļÉśļŖö Ļ▓āņØä ņśłļ░®ĒĢśĻ│Ā, ņ£ĀņĀäņ╣śļŖö GI ļśÉļŖö ļĀłņ¦äņØä ĒåĄĒĢ£ ņłśļ│ĄĻ│╝ ņ¦Ćļź┤ņĮöļŗłņĢä ņłśļ│ĄņØä Ļ│ĀļĀżĒĢĀ ņłś ņ׳ļŗż. ņśüĻĄ¼ņ╣śņŚÉļŖö ļīĆĻĄ¼ņ╣śņØś Ļ▓ĮņÜ░ ņśüĻĄ¼ņ╣śņÜ® ĻĖ░ņä▒ĻĖłņåŹĻ┤ĆņØä ņןņ░®ĒĢśņŚ¼ ĻĖ░ļŖźņĀüņ£╝ļĪ£ ņ╣śņĢäļź╝ ļ│┤ņĪ┤ĒĢ£ Ēøä ņä▒ņן ļ░Å ĻĄÉĒĢ®ņÖäņä▒ ņØ┤Ēøä ĒåĄņāüņØś ņŻ╝ņĪ░ ĻĖłņåŹĻ┤ĆņØä ĻĄÉņ▓┤ĒĢ£ļŗż. ņśüĻĄ¼ņ╣śņØś Ļ▓ĮņÜ░ ņ£Āņ╣śļ│┤ļŗż ņ×äņāüņĀüņ£╝ļĪ£ ņ”ØņāüņØ┤ ļŹ£ ļéśĒāĆļéśļŖö Ļ▓ĮņÜ░Ļ░Ć ļ¦ÄņĢä ņĀäņ╣śļČĆ ļ░Å ņåīĻĄ¼ņ╣śļČĆņ£äņØś ņ╣śļŻīļŖö Ļ░äļŗ©ĒĢ£ ņłśļ│ĄņŚÉņä£ļČĆĒä░ ņŻ╝ņĪ░ ĻĖłņåŹĻ┤ĆĻ╣īņ¦Ć ņāüĒÖ®ņŚÉ ļö░ļØ╝ ļŗżņ¢æĒĢśĻ▓ī ņäĀĒāØļÉ£ļŗż. ņ╣śĻĘ╝ļŗ© ļ│æņåīļź╝ ļÅÖļ░śĒĢ£ Ļ▓ĮņÜ░ņŚÉļŖö ĻĘ╝Ļ┤Ćņ╣śļŻīĻ░Ć ĒĢäņÜöĒĢśļ®░, ņŗ¼ĒĢ£ Ļ▓ĮņÜ░ņŚÉļŖö ļ░£ņ╣śĻ░Ć ļÉĀ ņłśļÅä ņ׳ļŗż.

ļ▓Ģļ×æņ¦łĒśĢņä▒ļČĆņĀäņ”ØņØś ņ”Øņāüņ£╝ļĪ£ļŖö ņāüņĢäņ¦ł ļČĆņ£äĻ░Ć ļģĖņČ£ļÉ£ ļ▓Ģļ×æņ¦ł ļ¦łļ¬© (ĒŖ╣Ē׳ ĻĄ¼ņ╣śņØś ĻĄÉĒĢ®ļ®┤), ņś©ļÅäļ│ĆĒÖöņŚÉ ļīĆĒĢ£ ņ╣śņĢä ļ»╝Ļ░Éņä▒, ļ▓Ģļ×æņ¦ł ĒśĢņä▒ņØ┤ņāüņ£╝ļĪ£ ņØĖĒĢ┤ ĻĘ╝ņ£äļČĆ ņĀæņ┤ēņØ┤ ļČĆņĪ▒, ļ▓Ģļ×æņ¦ł Ēæ£ļ®┤ņØś ļ│ĆĒÖö (ņÜöņ▓Ā, ļ¦żļüłĒĢśņ¦Ć ļ¬╗ĒĢ©, ļČłĻĘĀņØ╝ĒĢ£ ņāēņāü), ļæÉĻ░£ņĢłļ®┤ ļ│ĆĒÖö(ņĀäņ╣ś Ļ░£ļ░®ĻĄÉĒĢ®(AOB), Ēøäļ░® Ļ░£, ļ░®ĻĄÉĒĢ®(POB)), ņłśņ¦ü Ļ│ĀĻ▓ĮņØś ļ│ĆĒÖö, ļ¦ÄņØĆ ņłśņØś ņ╣śņĢä ļ¦╣ņČ£ ņןņĢĀņÖĆ ļ¦╣ņČ£ ņ¦ĆņŚ░ ļ░Å ņäĀņ▓£ņĀü ņ╣śņĢä Ļ▓░ņåÉ, ļ░£ņ£Ī ņןņĢĀ ļ░Å ņĪ░ĻĖ░ ņ╣śņĢä ņāüņŗż, ņןņłśņ╣ś, ņĀäņŗĀņ¦łĒÖś, ļÅÖņØ╝ ņ¦łĒÖśņØś Ļ░ĆņĪ▒ļĀź ļō▒ņØ┤ ļéśĒāĆļéĀ ņłś ņ׳ļŗż[7]. ĒśĢĒā£ņŚÉ ļö░ļØ╝ ĒśĢņä▒ļČĆņĀäĒśĢ, ņä▒ņłÖļČĆņĀäĒśĢ, ņäØĒÜīĒÖöļČĆņĀäĒśĢņ£╝ļĪ£ ļéśļłłļŗż(Fig. 3).

ņāüņŚ╝ņāēņ▓┤ ļ░Å ņä▒ņŚ╝ņāēņ▓┤ņØś ņÜ░ņä▒ Ēś╣ņØĆ ņŚ┤ņä▒ ņ£ĀņĀäņ£╝ļĪ£ Ļ▓░ņĀĢļÉśļŖö ņ£ĀņĀäņ¦łĒÖśņ£╝ļĪ£ FAM83H, KLK4, MMP20, WDR72, ENAM, AMELX, AMBN, DLX3 Ļ│╝ Ļ░ÖņØĆ ļŗżņ¢æĒĢ£ ņ£ĀņĀäņ×ÉņØś ļ│ĆĒśĢņØ┤ ņĢīļĀżņĀĖ ņ׳ļŗż[9].

ĒśĢņä▒ļČĆņĀäĒśĢņØĆ ļ▓Ģļ×æņ¦łĻ│╝ ņāüņĢäņ¦ł ņé¼ņØ┤ņØś ņĀĢņāüņĀüņØĖ ļ░®ņé¼ņäĀ ņé¼ņ¦ä ļīĆļ╣äĻ░Ć ļČäļ¬ģĒĢśļ®░, ļ▓Ģļ×æņ¦łņØś ļæÉĻ╗śļŖö ĒśäņĀĆĒĢśĻ▓ī Ļ░ÉņåīļÉśņ¢┤ ņ׳Ļ│Ā, ņä▒ņłÖļČĆņĀäĒśĢņØĆ ļ▓Ģļ×æņ¦łņØś ļæÉĻ╗śļŖö ņĀĢņāüņØ┤ļéś ņēĮĻ▓ī ļ▓ŚĻ▓©ņ¦ĆĻ│Ā ļ▓Ģļ×æņ¦łņØś ļ░®ņé¼ņäĀ ļČłĒł¼Ļ│╝ņä▒ņØĆ ņāüņĢäņ¦łņØś ļ░®ņé¼ņäĀ ļČłĒł¼Ļ│╝ņä▒Ļ│╝ ņ£Āņé¼ĒĢśļŗż. ņäØĒÜīĒÖöļČĆņĀäĒśĢņØĆ ļ▓Ģļ×æņ¦łņØĆ ļæÉĻ╗śļŖö ņĀĢņāüņØ┤Ļ│Ā ņāüņĢäņ¦łņŚÉ ļ╣äĒĢ┤ ļ░®ņé¼ņäĀ ļČłĒł¼Ļ│╝ņä▒ņØ┤ ļé«Ļ│Ā, ĒāĆņÜ░ļĪ£ņ╣śņ”śĻ│╝ Ļ▓░ĒĢ®ļÉ£ ņä▒ņłÖļČĆņĀäĒśĢ ļ░Å ĒśĢņä▒ļČĆņĀäĒśĢ Ēś╝ĒĢ®ĒśĢņØĆ ļ▓Ģļ×æņ¦łņØĆ ļ░®ņé¼ņäĀĒĢÖņĀüņ£╝ļĪ£ ņāüņĢäņ¦łļ│┤ļŗż ņĢĮĻ░ä ļé«ņØĆ ļ░śĒł¼ļ¬ģļÅäļź╝ ļ│┤ņØĖļŗż[10].

ļ│ĄĒĢ®ļĀłņ¦äņłśļ│ĄņØĆ ļīĆļČĆļČä ņä▒ņןņÖäļŻīĻ╣īņ¦ĆņØś ņŗ£Ļ░äņØä ļ▓īĻ│Ā ņŚ░ļĀ╣ ņ”ØĻ░Ć ĒøäņŚÉ ņĄ£ņóģ ņłśļ│Ąļ¼╝ņØä ņłśĒ¢ēĒĢśĻĖ░ ņ£äĒĢ£ ņ×äņŗ£ ņ╣śļŻīļ▓Ģņ£╝ļĪ£ ņłśĒ¢ēļÉśļ®░ ņłśļ│ĄĒøä 5ļģä ņ£Āņ¦Ćņ£©ņØ┤ 50 % ņĀĢļÅäļĪ£ ņ×¼ņ╣śļŻīļź╝ ĒĢśĻ▓ī ļÉśļŖö Ļ▓ĮņÜ░Ļ░Ć ļ¦Äļŗż. Ļ│ĀņĀĢņä▒ Ēü¼ļØ╝ņÜ┤ ļ░Å ļĖīļ”┐ņ¦Ć ņłśļ│ĄņØä ņ£äĒĢ┤ ļČĆņĪ▒ĒĢ£ ņ╣śĻ┤Ć ĻĖĖņØ┤ ņŚ░ņןņØä ņ£äĒĢ£ ņ╣śņØĆņĀłņĀ£ņłĀ ļ░Å ņ╣śņØĆ ņä▒ĒśĢņłĀņØä ļÅÖļ░śĒĢśņŚ¼ ļ®öĒāł ņäĖļØ╝ļ»╣ Ēü¼ļØ╝ņÜ┤ ļśÉļŖö ņäĖļØ╝ļ»╣ Ēü¼ļØ╝ņÜ┤ņØś ņłśļ│ĄņØä ņŗ£Ē¢ēĒĢ£ļŗż. ņ╣śņĢäņØś ļ»╝Ļ░ÉļÅä ņ”ØĻ░ĆļĪ£ ņØĖĒĢ┤ ņĀäļ░śņĀüņØĖ ņ╣śņØĆņŚ╝ ļ░£ņāØ ļ╣łļÅäĻ░Ć ļåÆĻ│Ā ņ╣śņĢäņØś Ļ▒░ņ╣£Ēæ£ļ®┤ņ£╝ļĪ£ ņ╣śĒā£ ņČĢņĀüņØ┤ ņÜ®ņØ┤ĒĢśņŚ¼ ņ¦ĆņåŹņĀüņØĖ ņ╣śņØĆņŚ╝ņØ┤ ļ░£ņāØĒĢśļ»ĆļĪ£ ĻĄ¼Ļ░Ģ ņ£äņāØņØś Ļ░£ņäĀĻ│╝ ņ╣śņØĆņŚ╝ Ļ░Éņåī ļģĖļĀźņØ┤ ĒĢäņÜöĒĢśļŗż. Ļ░£ļ░® ĻĄÉĒĢ®ņØś ļ░£ņāØ ļ╣łļÅäĻ░Ć ļ¦ÄĻ│Ā ņäØĒÜīĒÖöļČĆņĀäĒśĢņŚÉņä£ ļÅÖļ░śļÉśļŖö Ļ▓ĮņÜ░Ļ░Ć ļ¦ÄņØĆļŹ░ ņłśņłĀņØä ļÅÖļ░śĒĢ£ ĻĄÉņĀĢņ╣śļŻīļź╝ Ļ│ĀļĀżĒĢ┤ņĢ╝ ĒĢ£ļŗż.

ļČĆļČäļ¼┤ņ╣śņ”Ø 6Ļ░£ ņØ┤ņāüņØś ņäĀņ▓£ņĀü ņ╣śņĢäĻ▓░ņåÉņ£╝ļĪ£ ņĀĢņØśļÉ£ļŗż. ļ╣äņ”ØĒøäĻĄ░ņĀü ļČĆļČäļ¼┤ņ╣śņ”Ø(non-syndromic oligodontia)ņØĆ ļŗżļźĖ ņ”ØĒøäĻĄ░ņĀü ņĪ░Ļ▒┤Ļ│╝ Ļ┤ĆļĀ©ļÉśņ¦Ć ņĢŖņØĆ, ņ£ĀņĀäņĀüņØ┤Ļ▒░ļéś ĒÖśĻ▓ĮņĀüņØĖ ņÜöņØĖņ£╝ļĪ£ ļ░£ņāØĒĢśļŖö ņ╣śņĢäĻ▓░ņåÉņØ┤ļŗż. ņäĀņ▓£ņĀü ņ╣śņĢäĻ▓░ņåÉņØĆ ņāüņŗżļÉ£ ņ╣śņĢäņØś ņłśņŚÉ ļö░ļØ╝ ļŗżņØīĻ│╝ Ļ░ÖņØ┤ ļČäļźśĒĢĀ ņłś ņ׳ļŗż. ņĀ£3ļīĆĻĄ¼ņ╣śļź╝ ņĀ£ņÖĖĒĢśĻ│Ā 1-5Ļ░£ņØś ņ╣śņĢäĻ░Ć Ļ▓░ņåÉļÉ£ Ļ▓ĮņÜ░ļź╝ ņ╣śņĢäĻ▓░ņåÉņ”Ø(hypodontia), 6Ļ░£ ņØ┤ņāüņØś ņ╣śņĢäĻ░Ć Ļ▓░ņåÉļÉ£ Ļ▓ĮņÜ░ļź╝ ļČĆļČäļ¼┤ņ╣śņ”Ø(oligodontia), ļ¬©ļōĀ ņ╣śņĢäĻ░Ć Ļ▓░ņåÉļÉ£ Ļ▓ĮņÜ░ļź╝ ļ¼┤ņ╣śņ”Ø(anodontia)ņØ┤ļØ╝Ļ│Ā ĒĢ£ļŗż.

ļ╣ä ņ”ØĒøäĻĄ░ņĀü ļČĆļČäļ¼┤ņ╣śņ”ØņØĆ ļŗżņØīĻ│╝ Ļ░ÖņØĆ ņŻ╝ņÜö ņ”ØņāüņØä ļ│┤ņØ╝ ņłś ņ׳ļŗż[11]. ņĀ£3ļīĆĻĄ¼ņ╣śļź╝ ņĀ£ņÖĖĒĢśĻ│Ā 6Ļ░£ņØ┤ņāüņØś ņśüĻĄ¼ņ╣śĻ░Ć Ļ▓░ņåÉ ļÉśļŖö Ļ▓ĮņÜ░ ļČĆļČäļ¼┤ņ╣śņ”Øņ£╝ļĪ£ ņ¦äļŗ©ĒĢ£ļŗż(Fig. 4). ņØ┤ļŖö ņØ╝ļ░śņĀüņ£╝ļĪ£ ņä▒ņłÖĒĢ£ ņ£Āņ╣śņÖĆ ņä▒ņØĖ ņ╣śņĢä ļ¬©ļæÉņŚÉ ņśüĒ¢źņØä ņżä ņłś ņ׳ļŗż. ļČĆļČäļ¼┤ņ╣śņ”ØņØ┤ ņĪ┤ņ×¼ĒĢśļ®┤ ļ╣äņØ┤ĒÖśņ╣śņĢäņØś ņ£äņ╣ś ņØ┤ņāüņØ┤ļéś ņĢģĻ│©ļ░£ņ£Ī Ļ░Éņåī ļ¼ĖņĀ£Ļ░Ć ļ░£ņāØĒĢĀ ņłś ņ׳ļŗż. ĻĄ¼Ļ░£ņĢłņŚ┤ Ēś╣ņØĆ ĻĄÉĒĢ® ņØ┤ņāü: ņ╣śņĢäņØś Ļ▓░ņŚ¼ļĪ£ ņØĖĒĢ┤ ĻĄ¼Ļ░£ņĢłņŚ┤ Ēś╣ņØĆ ĻĄÉĒĢ® ņØ┤ņāüņØ┤ ļ░£ņāØĒĢĀ ņłś ņ׳ļŗż. ņØ┤ļŖö ļČłĻĘĀĒśĢĒĢ£ ņ╣śņĢä ļ░░ņŚ┤ļĪ£ ņØĖĒĢ┤ ļ░£ņāØĒĢĀ ņłś ņ׳ņ£╝ļ®░, ņóģņóģ ĻĄ¼Ļ░Ģ ļé┤ ĻĖ░ļŖź ļ░Å ļ»ĖņĀü ņĖĪļ®┤ņŚÉ ņśüĒ¢źņØä ņżä ņłś ņ׳ļŗż. ĒśĢĒā£ņĀüņØĖ ņØ┤ņāü: Ļ▓░ņåÉļÉ£ ņ╣śņĢä ņØ┤ņÖĖņŚÉ ļ░£ņāØĒĢ£ ņ╣śņĢä ņżæ ņØ╝ļČĆņŚÉņä£ ĒśĢĒā£ņĀüņØĖ ņØ┤ņāüņØä ļ│┤ņØ╝ ņłś ņ׳ļŗż. ņØ┤ļŖö ņ╣śņĢäņØś Ēü¼ĻĖ░, ļ¬©ņ¢æ, ļśÉļŖö ĻĄ¼ņĪ░ņĀüņØĖ ņØ┤ņāüņØä ĒżĒĢ©ĒĢĀ ņłś ņ׳ļŗż.

ļ╣ä ņ”ØĒøäĻĄ░ņĀü ļČĆļČäļ¼┤ņ╣śņ”ØņØĆ ņāüļīĆņĀüņ£╝ļĪ£ ļō£ļ¼Ė ņ¦łĒÖśņØ┤ļ®░, ņØ╝ļ░śņĀüņ£╝ļĪ£ 1Ļ░£ņØ┤ņāüņØś ņ╣śņĢäĻ░Ć Ļ▓░ņåÉļÉśļŖö Ļ▓ĮņÜ░ņŚÉ ļ╣äĒĢ┤ 6Ļ░£ņØ┤ņāüņØś ņ╣śņĢäĻ░Ć Ļ▓░ņåÉļÉśļŖö ļČĆļČäļ¼┤ņ╣śņ”ØņØś Ļ▓ĮņÜ░ 0.3-0.4%ņØś ļé«ņØĆ ņ£Āļ│æņ£©ņØä ļ│┤ņØĖļŗż[12,13]. ņØ╝ļ░śņĀüņ£╝ļĪ£ ļ╣ä ņ”ØĒøäĻĄ░ņĀü ļČĆļČäļ¼┤ņ╣śņ”ØņØĆ ņä▒ļ│ä Ļ░äņŚÉ Ēü░ ņ░©ņØ┤Ļ░Ć ņŚåļŗż.

ņ£ĀņĀäņĀü ņøÉņØĖņØĆ ņØ┤ ņ¦łĒÖśņØś Ļ░Ćņן ĒØöĒĢ£ ņøÉņØĖ ņżæ ĒĢśļéśņØ┤ļŗż. ņ£ĀņĀäņ×É ļ│ĆņØ┤ļéś ņ£ĀņĀäņĀü Ļ▓░ĒĢ©ņ£╝ļĪ£ ņØĖĒĢ┤ ļ░£ņāØĒĢĀ ņłś ņ׳ņ£╝ļ®░, ņØ┤ļŖö ļČĆļ¬©ļĪ£ļČĆĒä░ ņ×ÉņŗØņŚÉĻ▓ī ņ£ĀņĀäļÉĀ ņłś ņ׳ļŗż. ņ╣śņĢä ņāüĒö╝ņÖĆ ņżæĻ░äņŚĮ ņ╣śņĢä ĒśĢņä▒ņŚÉ Ļ┤ĆļĀ©ļÉ£ ņŚ¼ļ¤¼ ņ£ĀņĀäņ×ÉņØś ņāüĒśĖ ņ×æņÜ®ņ£╝ļĪ£ ņØĖĒĢśņŚ¼ ņ╣śņĢäĻ▓░ņåÉņØ┤ ļ░£ņāØļÉĀ ņłś ņ׳ļŗż. ņ╣śņĢäĻ▓░ņåÉņ”Ø, ļČĆļČäļ¼┤ņ╣śņ”Ø, ļ¼┤ņ╣śņ”ØņØä ĒżĒĢ©ĒĢśļŖö ņäĀņ▓£ņä▒ ņ╣śņĢä Ļ▓░ņåÉņØĆ ņ╣śņĢä ĒśĢņä▒ Ļ│╝ņĀĢņŚÉņä£ ļ░£ņāØĒĢśļŖö ņ£ĀņĀäņ×É ļÅīņŚ░ļ│ĆņØ┤ņŚÉ ņØśĒĢ┤ ļ░£ņāØĒĢ£ļŗż. Ēśäņ×¼Ļ╣īņ¦Ć ļ╣ä ņ”ØĒøäĻĄ░ņĀü ļČĆļČäļ¼┤ņ╣śņ”ØņØś ņøÉņØĖņØä ļ░ØĒ׳ļŖö ļ¬ć Ļ░Ćņ¦Ć ņ£ĀņĀäņĀü ļÅīņŚ░ļ│ĆņØ┤Ļ░Ć ļ│┤Ļ│ĀļÉśņŚłļŖö ļŹ░ Ļ┤ĆļĀ©ļÉ£ 15Ļ░£ ņ£ĀņĀäņ×É ņżæ ņ┤Ø 198Ļ░£ņØś ņä£ļĪ£ ļŗżļźĖ ļÅīņŚ░ļ│ĆņØ┤ ņżæ 182Ļ░£(91.9%)ņØś ļÅīņŚ░ļ│ĆņØ┤Ļ░Ć 7Ļ░£ ņ£ĀņĀäņ×É(AXIN2, EDA, LRP6, MSX1, PAX9, WNT10A ļ░Å WNT10B)ņŚÉņä£ ņ£ĀļלĒĢ£ ļ░śļ®┤, ļéśļ©Ėņ¦Ć 16Ļ░£ ļÅīņŚ░ļ│ĆņØ┤ļŖö 8.1%)ļŖö ļéśļ©Ėņ¦Ć 8Ļ░£ ņ£ĀņĀäņ×É(BMP4, DKK1, EDAR, EDARADD, GREM2, KREMEN1, LTBP3 ļ░Å SMOC2)ņŚÉņä£ ĒÖĢņØĖļÉśņŚłļŗż[14]. Ēøäļ│┤ ņ£ĀņĀäņ×É PAX9 ļ░Å MSX1ņØś ļÅīņŚ░ļ│ĆņØ┤Ļ░Ć ņ╣śņĢäĻ▓░ņåÉņ”Ø ļ░Å ļČĆļČäļ¼┤ņ╣śņ”ØņØś ņŻ╝ņÜö ņøÉņØĖņ£╝ļĪ£ ļ│┤Ļ│ĀļÉśļ®░, AXIN2 ļÅīņŚ░ļ│ĆņØ┤ļŖö ļ¼┤ņ╣śņ”ØĻ│╝ Ļ┤ĆļĀ©ņØ┤ ņ׳ļŗżĻ│Ā ļ│┤Ļ│ĀļÉśņŚłļŗż[15].

ĒÖśĻ▓ĮņĀüņØĖ ņÜöņØĖļÅä ļ╣ä ņ”ØĒøäĻĄ░ņĀü ļČĆļČäļ¼┤ņ╣śņ”ØņØś ņøÉņØĖņ£╝ļĪ£ ņĀ£ņĢłļÉśĻ│Ā ņ׳ļŗż. ļ░£ņāØ ņ┤łĻĖ░ņŚÉ Ļ░ÉņŚ╝, ņśüņ¢æ Ļ▓░ĒĢŹ, ļśÉļŖö ļ░£ņ£Ī Ļ│╝ņĀĢņŚÉņä£ ļ░£ņāØĒĢ£ ņÖĖļČĆ ņÜöņØĖļōż(ņÖĖņāü, ĒÖöĒĢÖņÜöļ▓Ģ ļ░Å ļ░®ņé¼ņäĀņ╣śļŻī, Ļ│ĀņŚ┤, ņ╣śĒīÉņØś ņāØļ”¼ņĀü ņןņĢĀļéś ĒīīņŚ┤)ņØ┤ ņØ┤ņŚÉ ĻĖ░ņŚ¼ĒĢĀ ņłś ņ׳ļŗż. ņ£ĀņĀäņ×ÉņÖĆ ĒÖśĻ▓ĮņØś ņāüĒśĖņ×æņÜ®: ņ£ĀņĀäņĀü ņÜöņØĖĻ│╝ ĒÖśĻ▓ĮņĀü ņÜöņØĖņØ┤ ņä£ļĪ£ ņāüĒśĖņ×æņÜ®ĒĢśņŚ¼ ļ░£ņāØĒĢĀ ņłśļÅä ņ׳ļŗż. ņ£ĀņĀäņĀüņ£╝ļĪ£ ņĘ©ņĢĮĒĢ£ Ļ░£ņØĖņØ┤ ĒŖ╣ņĀĢ ĒÖśĻ▓Į ņÜöņØĖņŚÉ ļģĖņČ£ļÉĀ Ļ▓ĮņÜ░, ļ╣ä ņ”ØĒøäĻĄ░ņĀü ļČĆļČäļ¼┤ņ╣śņ”ØņØ┤ ļ░£ņāØĒĢĀ ņłś ņ׳ļŗż.

ņ╣śĻ│╝ņØśņé¼ļŖö ĒÖśņ×ÉņØś ĻĄ¼Ļ░Ģ ņāüĒā£ļź╝ ĒÅēĻ░ĆĒĢśĻ│Ā Ļ▓░ņåÉļÉ£ ņ╣śņĢäņØś ņĪ┤ņ×¼ļź╝ ĒÖĢņØĖĒĢ£ļŗż. ņØ┤ Ļ│╝ņĀĢņŚÉņä£ ņ╣śņĢäņØś ĒśĢĒā£ņĀüņØĖ ņØ┤ņāüņØ┤ļéś ĻĄ¼Ļ░Ģ ļé┤ ļŗżļźĖ ņØ┤ņāüļÅä ĒÅēĻ░ĆļÉĀ ņłś ņ׳ļŗż. ņäĀņ▓£ņĀü ņ╣śņĢä Ļ▓░ņåÉņ╣śņØś ņ¦äļŗ©ņØĆ ņ╣śņĢäņØś ĒÅēĻĘĀ ņäØĒÜīĒÖö ņŗ£ĻĖ░, ĒÖśņ×ÉņØś ņŚ░ļĀ╣ ļō▒ņØä Ļ│ĀļĀżĒĢśņŚ¼ ņĀĢņāüņĀüņØĖ ņŗ£ĻĖ░Ļ░Ć ņ¦Ćļé¼ņØīņŚÉļÅä ļ░®ņé¼ņäĀņé¼ņ¦äņŚÉņä£ ņ╣śļ░░Ļ░Ć Ļ┤Ćņ░░ļÉśņ¦Ć ņĢŖņØä ļĢī ļé┤ļĀżņ¦ĆĻ▓ī ļÉ£ļŗż(Fig. 5). ņ£ĀņĀäĒĢÖņĀü Ļ▓Ćņé¼Ļ░Ć ņ¦äļŗ©ņŚÉ ļÅäņøĆņØ┤ ļÉĀ ņłś ņ׳ļŗż. ĒŖ╣Ē׳ Ļ░ĆņĪ▒ļĀźņØ┤ļéś ņ£ĀņĀäņĀü ņÜöņØĖņØ┤ ņØśņŗ¼ļÉĀ Ļ▓ĮņÜ░, ņ£ĀņĀäĒĢÖņĀü Ļ▓Ćņé¼ļź╝ ĒåĄĒĢ┤ Ļ┤ĆļĀ©ļÉ£ ņ£ĀņĀäņ×É ļ│ĆņØ┤ļéś ņ£ĀņĀäņĀü Ļ▓░ĒĢ©ņØä ĒÖĢņØĖĒĢĀ ņłś ņ׳ļŗż.

ļ╣ä ņ”ØĒøäĻĄ░ņĀü ļČĆļČäļ¼┤ņ╣śņ”ØņØĆ ņóģĒĢ®ņĀüņØĖ ņ╣śĻ│╝ Ļ┤Ćļ”¼Ļ░Ć ĒĢäņÜöĒĢ£ ĒŖ╣ļ│äĒĢ£ ņ¦łĒÖśņØ┤ĻĖ░ņŚÉ ĒÖśņ×ÉņØś Ļ░£ļ│äņĀüņØĖ ņāüĒÖ®Ļ│╝ ĒĢäņÜöņŚÉ ļ¦×ļŖö ņ╣śĻ│╝ ņ╣śļŻī Ļ│äĒÜŹņØ┤ ĒĢäņÜöĒĢśļŗż. ņ╣śļŻīĻ│äĒÜŹņØĆ ĒÖśņ×ÉņØś ņ╣śņĢä ņāüĒā£ņÖĆ ĻĖ░ļīĆņ╣śļź╝ Ļ│ĀļĀżĒĢśņŚ¼ Ļ▓░ņĀĢļÉ£ļŗż. ņØ┤ Ļ│äĒÜŹņŚÉļŖö ļŗżņ¢æĒĢ£ ņ╣śĻ│╝ ņ╣śļŻī ņśĄņģśņØś ņĪ░ĒĢ®ņØ┤ ĒżĒĢ©ļÉĀ ņłś ņ׳ļŗż.

ņä▒ņןļ░£ņ£ĪņØ┤ ņ¦äĒ¢ēņżæ ņØĖ ņ¢┤ļ”░ ņŗ£ĻĖ░ņŚÉ Ļ▓░ņåÉ ņśüĻĄ¼ņ╣ś ņāüļ░®ņØś ņ£Āņ╣śļź╝ ņ╣śņĢä ņÜ░ņŗØ ļō▒ņ£╝ļĪ£ ņĪ░ĻĖ░ņŚÉ ņ×āĻ▓ī ļÉśļ®┤ ņłśņ¦ü Ļ│ĀĻ▓Įņāüņŗż, ņĀĆņ×æ ĻĖ░ļŖź ņāüņŗż, ņ╣śņĢä ņĀäĒøäņØś ļ░░ņŚ┤ ļō▒ņŚÉ ļ¦ÄņØĆ ļ¼ĖņĀ£ņĀÉņØ┤ ņĪ┤ņ×¼ĒĢ£ļŗż. ļö░ļØ╝ņä£ ņŗ¼Ļ░üĒĢ£ ļČĆņĀĢĻĄÉĒĢ®ņØś ņśłļ░®ņØä ņ£äĒĢ┤ ņĪ░ĻĖ░ ņ¦äļŗ©ņØä ĒåĄĒĢ£ ņ£Āņ╣śņØś Ļ┤Ćļ”¼ ļ░Å ņ╣śļŻīĻ░Ć ļ¦żņÜ░ ņżæņÜöĒĢśļŗż. ņØ┤ļ¤¼ĒĢ£ Ļ▓ĮņÜ░ ņ£ĀĻĄ¼ņ╣śņØś ĒśĢĒā£ļź╝ ņłśņĀĢĒĢśņŚ¼ ņĄ£ļīĆĒĢ£ ņśżļל ļ│┤ņĪ┤ĒĢ£ ņØ┤Ēøä ņ×äĒöīļ×ĆĒŖĖļź╝ Ļ│ĀļĀżĒĢ£ ļ│┤ņ▓Ā ņ╣śļŻīĻ░Ć Ļ│ĀļĀżļÉśĻ▒░ļéś, ņ£ĀĻĄ¼ņ╣śņØś ņĀüņĀłĒĢ£ ļ░£Ļ▒░ļź╝ ĒåĄĒĢ┤ ņØĖņĀæņ╣śņÖĆņØś Ļ│ĄĻ░ä ĒÅÉņćäĻ░Ć Ļ│äĒÜŹļÉĀ ņłś ņ׳ļŗż. ļśÉĒĢ£ ļŗżņłśņØś ņ╣śņĢäļź╝ ņāüņŗżĒĢ£ ņåīņĢäņŚÉĻ▓ī Ēāäņä▒ņØśņ╣śļź╝ ņé¼ņÜ®ĒĢ£ ļ│┤ņ▓Āņłśļ│ĄņØä ņŗ£Ē¢ēĒĢĀ ņłś ņ׳ļŗż[11]. ļČĆļČäļ¼┤ņ╣śņ”ØņØś ņä▒ņןĻĖ░ ĒÖśņ×ÉņŚÉĻ▓ī Ļ░Ćņ▓Āņä▒ ņןņ╣śļź╝ ņé¼ņÜ®ĒĢ£ ņłśļ│ĄņØĆ ĻĖ░ļŖźĻ│╝ ņŗ¼ļ»Ėņä▒ņØś ĒÜīļ│ĄņØä ņ£äĒĢ£ ņ£ĀņØ╝ĒĢ£ ņ╣śļŻīļ▓Ģņ£╝ļĪ£ ņŚ¼Ļ▓©ņ¦ĆĻ│Ā ņ׳ņ£╝ļ®░ ĒÖśņ×ÉĻ░Ć ņä▒ņןĒĢ©ņŚÉ ļö░ļØ╝ ņןņ╣śļź╝ ņĪ░ņĀĢĒĢśĻ▒░ļéś ņ×¼ņĀ£ņ×æĒĢ┤ņĢ╝ ĒĢ£ļŗż.

ņ×äĒöīļ×ĆĒŖĖ ņ╣śļŻīņØś Ļ▓ĮņÜ░, ņäĀņ▓£ņĀü ņ╣śņĢäĻ▓░ņåÉņ╣śļź╝ Ļ░¢ļŖö ņ¢┤ļ”░ņØ┤ņØś Ļ▓ĮņÜ░ņŚÉļŖö ņé¼ņČśĻĖ░ ņä▒ņן ņØ┤ĒøäņŚÉ Ļ│ĀļĀżļÉśļŖö Ļ▓āņØ┤ ļ░öļ×īņ¦üĒĢśļŗż. ņØ┤ļ¤¼ĒĢ£ ļ¦żņŗØļ¼╝ņØĆ ņ╣śņĢäņÖĆ ļŗ¼ļ”¼ Ļ│©ņ£Āņ░®ņŚÉ ņØśĒĢ┤ ņ¦ĆņåŹņĀüņ£╝ļĪ£ ļ¦╣ņČ£ĒĢśĻ▒░ļéś ņāØļ”¼ņĀü ņØ┤ļÅÖņØ┤ ļČłĻ░ĆļŖźĒĢśļ»ĆļĪ£ ņĢģĻ│©ņØś ņä▒ņןņØä ļ░®ĒĢ┤ĒĢĀ ņłś ņ׳ĻĖ░ ļĢīļ¼ĖņØ┤ļŗż. ņä▒ņןņØ┤ ņóģļŻīļÉ£ ņé¼ņČśĻĖ░ ņä▒ņן ņØ┤ĒøäņŚÉļŖö ņ×äĒöīļ×ĆĒŖĖļź╝ Ļ│ĀļĀżĒĢ£ ļ│┤ņ▓Ā ļ░Å ĻĄÉņĀĢņ╣śļŻī ļō▒ņØ┤ ņØ┤ņÜ®ļÉĀ ņłś ņ׳ļŗż.

ĻĄŁņåīņĀü ņ╣śņĢäņØ┤ĒśĢņä▒ņ”Ø ĒÖśņ×ÉņØś ņ╣śņĢäļŖö ņé¼ļČäļ®┤ņŚÉ ĻĄŁĒĢ£ļÉśņ¢┤ ļģĖļ×Ćņāē ļśÉļŖö Ļ░łņāē(90.6%)ņ£╝ļĪ£ ļ│ĆņāēļÉĀ ņłś ņ׳ļŗż(Fig. 6) [16]. ĻĄŁņåīņĀü ņ╣śņĢäņØ┤ĒśĢņä▒ņ”Øņ£╝ļĪ£ ņØĖĒĢ┤ ņ╣śņĢäņØś ļ¦╣ņČ£ņØ┤ ņ¦ĆņŚ░ļÉśĻ▒░ļéś ļČłņÖäņĀäĒĢśĻ▓ī ļ░£ņ£Ī(ņ╣śņĢäņØś Ēü¼ĻĖ░ļéś ĒśĢĒā£ ņØ┤ņāü)ĒĢĀ ņłś ņ׳ļŗż. ņ╣śņØĆ ņŻ╝ļ│ĆņŚÉ ļČĆņóģņØ┤ ļ░£ņāØĒĢĀ ņłś ņ׳ļŗż[16]. ĒÖśņ×ÉļŖö ņóģņóģ ņ×¼ļ░£ņä▒ Ļ│Āļ”äņØä Ļ▓ĮĒŚśĒĢĀ ņłś ņ׳ņ£╝ļ®░, ņØ┤ļŖö ņ╣śņĢäņØś ņŚ╝ņ”ØņØ┤ļéś Ļ░ÉņŚ╝ņØä ļéśĒāĆļé╝ ņłś ņ׳ļŗż. ņ╣śņĢäņØś ļÅÖņÜöļŖö ĻĄŁņåīņĀü ņ╣śņĢäņØ┤ĒśĢņä▒ņ”Ø ĒÖśņ×ÉņŚÉņä£ ĒØöĒĢ£ ņ”Øņāü ņżæ ĒĢśļéśņØ╝ ņłś ņ׳ļŗż. ņ£ĀļĀ╣ņ╣śņĢäņØś ņÖĖĻ┤ĆĻ│╝ ĒĢ©Ļ╗ś, ļ░®ņé¼ņäĀņāüņ£╝ļĪ£ ņ╣śņĢäņØś ņ╣śļ░░Ļ░Ć ņĀ£ļīĆļĪ£ ļ░£ļŗ¼ĒĢśņ¦Ć ņĢŖņØĆ Ļ▓āņØ┤ Ļ┤Ćņ░░ļÉĀ ņłś ņ׳ļŗż.

ĻĄŁņåīņĀü ņ╣śņĢäņØ┤ĒśĢņä▒ņ”Ø ĒØöĒĢśņ¦Ć ņĢŖņØĆ ņ¦łĒÖśņ£╝ļĪ£, ņäĖĻ│äņĀüņ£╝ļĪ£ ņĀüņØĆ ņłśņØś ņ”ØļĪĆĻ░Ć ļ│┤Ļ│ĀļÉśņŚłļŗż. ņśłņĀäņŚÉļŖö ņŚ¼ņä▒ņŚÉņä£ ļŹö ĒØöĒĢśļŗżĻ│Ā ņĢīļĀżņĀĖ ņ׳ņŚłņ¦Ćļ¦ī, ņĄ£ĻĘ╝ņØś ņŚ░ĻĄ¼ņŚÉņä£ļŖö ņä▒ļ│ä Ļ░ä ņ░©ņØ┤Ļ░Ć ņŚåļŗżĻ│Ā ļ│┤Ļ│ĀļÉśņŚłļŗż[18]. Nijakowski ļō▒[16]ņØĆ 1953ļģäļČĆĒä░ 2021ļģäĻ╣īņ¦Ć ņ┤Ø 130Ļ░£ņØś ņ”ØļĪĆņŚ░ĻĄ¼(180 patients)ļź╝ ĒżĒĢ©ĒĢ£ ņŚ░ĻĄ¼ņŚÉņä£ ĻĄŁņåīņĀü ņ╣śņĢäņØ┤ĒśĢņä▒ņ”ØņØ┤ ņ£Āņ╣śņÖĆ ņśüĻĄ¼ņ╣ś ļ¬©ļæÉņŚÉņä£ ļ░£ņāØĒĢĀ ņłś ņ׳ļŗżĻ│Ā ļ│┤Ļ│ĀĒĢśņśĆļŗż(66.1%). ĻĄŁņåīņĀü ņ╣śņĢäņØ┤ĒśĢņä▒ņ”ØņØĆ ņŻ╝ļĪ£ ņāüņĢģ (70.0%)ņŚÉņä£ Ļ┤Ćņ░░ļÉśļ®░ ĒŖ╣Ē׳ ņóīņĖĪ(45.6%)ņŚÉņä£ ļ░£ņāØĒĢĀ Ļ░ĆļŖźņä▒ņØ┤ ļŹö ļåÆļŗż[16]. ĻĄŁņåīņĀü ņ╣śņĢäņØ┤ĒśĢņä▒ņ”ØņØĆ ņŻ╝ļĪ£ ĒÄĖņĖĪ ņé¼ļČäļ®┤ņŚÉ ņśüĒ¢źņØä ļ»Ėņ╣śņ¦Ćļ¦ī, Ļ▓ĮņÜ░ņŚÉ ļö░ļØ╝ ĒĢ£ ņ╣śņĢä[19] ļśÉļŖö ļ¬©ļōĀ ņ╣śņĢä[20]ņŚÉ ņśüĒ¢źņØä ņżä ņłś ņ׳ļŗż. ĻĘĖļōżņØś ņŚ░ĻĄ¼ņŚÉņä£ ņĀäļ░śņĀüņØĖ ņ╣śņĢäņØ┤ĒśĢņä▒ņ”ØņØĆ ļŗ© 10ļ¬ģņØś ĒÖśņ×ÉņŚÉņä£ļ¦ī ļ│┤Ļ│ĀļÉśņŚłļŗż(5.5%).

ĻĄŁņåīņĀü ņ╣śņĢäņØ┤ĒśĢņä▒ņ”ØņØś ņøÉņØĖņØĆ ļ¬ģĒÖĢĒ׳ ļ░ØĒśĆņ¦Ćņ¦Ć ņĢŖņĢśļŗż. ĒĢśņ¦Ćļ¦ī ņ×Āņ×¼ņĀüņØĖ ņøÉņØĖņ£╝ļĪ£ļŖö ņł£ĒÖś ņןņĢĀ ļśÉļŖö ĒŚłĒśł[6], ņ£ĀņĀäņĀü ņÜöņØĖ, ņ×äņŗĀ ņżæ Ēł¼ņŚ¼ļÉ£ ĒģīļØ╝ĒåĀĻ▓Éņä▒ ņĢĮļ¼╝, ņ¦ĆņŚ░ ļ░öņØ┤ļ¤¼ņŖż, ĻĄŁņåī ņÖĖņāü ļśÉļŖö Ļ░ÉņŚ╝, ņśüņ¢æĻ▓░ĒĢŹņØ┤ ņ׳ļŗż[21]. ĒŖ╣Ē׳ ĻĄŁņåīņĀü ņ╣śņĢäņØ┤ĒśĢņä▒ņ”ØņØś ļ░£ļ│æĻ│╝ Ļ┤ĆļĀ©ĒĢśņŚ¼ ĻĄ¼ņ▓┤ņĀüņØĖ ņ£ĀņĀäņĀü ņÜöņØĖņØ┤ ļ░ØĒśĆņ¦ä Ļ▓āņØĆ ņŚåņ¦Ćļ¦ī, ņĀäļ░śņĀüņØĖ ņ╣śņĢäņØ┤ĒśĢņä▒ņ”ØņØĆ ĒÖśņ×ÉņŚÉņä£ ņ£ĀņĀäņĀü Ļ░ĆļŖźņä▒ņØ┤ ļ│┤Ļ│ĀļÉśņŚłļŗż[22].

ĻĄŁņåīņĀü ņ╣śņĢäņØ┤ĒśĢņä▒ņ”ØņØś ņ¦äļŗ©ņØĆ ņ×äņāü ņåīĻ▓¼Ļ│╝ ļŹöļČłņ¢┤ ļ░®ņé¼ņäĀĒĢÖņĀü ņåīĻ▓¼ņŚÉ ņØśĒĢ┤ ĒÖĢņĀĢļÉ£ļŗż. ņ£ĀļĀ╣ ņ╣śņĢäņØś ņÖĖĻ┤ĆĻ│╝ ĒĢ©Ļ╗ś, ņ╣śņĢäņØś ļ░®ņé¼ņäĀĒĢÖņĀü ĒŖ╣ņ¦ĢņØ┤ ņŻ╝ņÜö ņ¦äļŗ© ņåīĻ▓¼ņ£╝ļĪ£ Ļ░äņŻ╝ļÉ£ļŗż(Fig. 7). ņ╣śņĢä Ēü¼ĻĖ░Ļ░Ć ņ×æĻ│Ā, ņ╣śļ®┤ņØ┤ Ļ▒░ņ╣ĀĻ│Ā ļČłĻĘ£ņ╣ÖĒĢśļ®░, ļ▓Ģļ×æņ¦łĻ│╝ ņāüņĢäņ¦łņØ┤ ņ¢ćĻ│Ā, ņāüņĢäļ▓Ģļ×æņ¦ł Ļ▓ĮĻ│äĻ░Ć ļÜ£ļĀĘĒĢśņ¦Ć ņĢŖņĢä ļ░®ņé¼ņäĀ ļČłĒł¼Ļ│╝ņä▒ņØä ļ│┤ņØĖļŗż. ĒŖ╣Ē׳, ņל ļ░£ļŗ¼ĒĢśņ¦Ć ņĢŖņØĆ dental budļź╝ Ļ░¢ļŖö ņ╣śņĢäļŖö ĻĄŁņåīņĀü ņ╣śņĢäņØ┤ĒśĢņä▒ņ”ØņØś ĒŖ╣ņ¦ĢņĀüņØĖ ļ░®ņé¼ņäĀĒĢÖņĀü ņåīĻ▓¼ņØ┤ļŗż. ņĪ░ņ¦üĒĢÖņĀüņ£╝ļĪ£ļŖö ņĀĆņäØĒÜīĒÖöļÉ£ ļ▓Ģļ×æņ¦ł (hypoplastic and hypomineralized enamel, 77.5%)Ļ│╝, ļČłĻĘ£ņ╣ÖĒĢ£ ļ░®Ē¢źņØś ļ▓Ģļ×æņåīņŻ╝ ļ░Å ņāüņĢäņäĖĻ┤ĆņØś ņłś Ļ░ÉņåīĻ░Ć Ļ░Ćņן ļ╣łļ▓łĒĢśĻ▓ī Ļ┤Ćņ░░ļÉ£ļŗż(92.5%). ĻĘĖ ņÖĖņŚÉļÅä ļČłĻĘ£ņ╣ÖĒĢ£ ņāüņĢä-ļ▓Ģļ×æ Ļ▓ĮĻ│ä, 28.8%)ņÖĆ ņ╣śņłśņäØĒÜīĒÖö(45%)Ļ░Ć Ļ┤Ćņ░░ļÉĀ ņłś ņ׳ļŗż.

ĻĄŁņåīņĀü ņ╣śņĢäņØ┤ĒśĢņä▒ņ”ØņØś ņ╣śļŻīļŖö ņ¦łļ│æņØś ņŗ¼Ļ░üņä▒ņŚÉ ļö░ļØ╝ ļŗżņ¢æĒĢśļŗż. ņ╣śļŻī ļ░Å Ļ┤Ćļ”¼ņŚÉ ņ׳ņ¢┤ ņŚ¼ļ¤¼ ņĀäļ¼Ė ļČäņĢ╝ Ļ░äņØś ĒśæļĀźņĀü ņĀæĻĘ╝ņØ┤ ĒĢäņÜöĒĢ£ Ļ▓ĮņÜ░Ļ░Ć ļ¦Äļŗż. ļŗ©ĻĖ░ ļ¬®Ēæ£ļĪ£ļŖö ĻĖēņä▒ ĒåĄņ”Ø ļ░Å Ļ░ÉņŚ╝ņØä ņśłļ░®ĒĢśĻĖ░ ņ£äĒĢ┤ ņśłļ░®ņĀü ļ░£ņ╣ś ļśÉļŖö ļ╣łļ▓łĒĢ£ Ļ▓Ćņé¼Ļ░Ć ĒĢäņÜö ĒĢĀ ņłś ņ׳ļŗż. ņןĻĖ░ņĀüņØĖ ļ¬®Ēæ£Ļ┤Ćļ”¼ņŚÉļŖö ļ░śļīĆ ņ╣śņĢäņØś Ļ│╝ļÅäĒĢ£ ļ¦╣ņČ£ņØä ļ░®ņ¦ĆĒĢśĻ│Ā Ļ│ĄĻ░äņØä ļ│┤ņĪ┤ĒĢśļŖö Ļ▓āņØ┤ ĒżĒĢ©ļÉśļ®░, ņØ┤ļŖö ļ¬©ļæÉ ļ»ĖņĀü ņĖĪļ®┤Ļ│╝ ĻĖ░ļŖź ņĖĪļ®┤ ļ¬©ļæÉļź╝ Ļ░£ņäĀĒĢśļŖö ļÅÖņŗ£ņŚÉ Ļ▓░ņåÉ ņ╣śņĢäļĪ£ ņØĖĒĢ£ ņ×Āņ×¼ņĀüņØĖ ņŗ¼ļ”¼ņé¼ĒÜīņĀü ņśüĒ¢źņØä ņĄ£ņåīĒÖöĒĢśļŖöļŹ░ ļÅäņøĆņØ┤ ļÉĀ ņłś ņ׳ļŗż.

ĻĄŁņåīņĀü ņ╣śņĢäņØ┤ĒśĢņä▒ņ”Ø ĒÖśņ×ÉļōżņŚÉņä£ Ļ░Ćņן ņØ╝ļ░śņĀüņØĖ ņ╣śļŻī ļ░®ļ▓ĢņØĆ ļ░£ņ╣ś (tooth extraction, 78.6%)ņÖĆ ĻĄŁņåīņØśņ╣ś(34.6%)ļĪ£ ļ│┤Ļ│ĀļÉ£ļŗż[16]. ņØ╝ļČĆ ĒÖśņ×ÉņØś Ļ▓ĮņÜ░, ņ╣śņłś ņ╣śļŻī(2.5%)ļéś ņ╣śņĢäņØś ļ│┤ņĪ┤ņĀü ļ│ĄņøÉ(14.5%)ņØ┤ Ļ░ĆļŖźĒĢĀ ņłś ņ׳ļŗż 22) . ņØ┤ļ¤¼ĒĢ£ ņ╣śļŻīļŖö ņ╣śņĢäņØś ĻĖ░ļŖźņØä ņ£Āņ¦ĆĒĢśĻ│Ā ļ│┤ņĪ┤ĒĢśļŖö ļŹ░ ļÅäņøĆņØ┤ ļÉĀ ņłś ņ׳ļŗż. ĻĘĖļ¤¼ļéś ĻĄŁņåīņĀü ņ╣śņĢäņØ┤ĒśĢņä▒ņ”ØĻ░Ć ņŗ¼Ļ░üĒĢ£ Ļ▓ĮņÜ░, ņśüĒ¢źņØä ļ░øņØĆ ņ╣śņĢäņØś ņĀ£Ļ▒░Ļ░Ć ĒĢäņÜöĒĢĀ ņłś ņ׳ļŗż. ņ╣śņĢäņØś ņåÉņŗż ĒøäņŚÉ ņ╣śĻ│╝ ļ│┤ņ▓ĀņłĀņØ┤ļéś ņ×äĒöīļ×ĆĒŖĖļź╝ ĒåĄĒĢ┤ ļīĆņ▓┤ĒĢĀ ņłś ņ׳ļŗż(7.5%). ļśÉĒĢ£, ĻĄŁņåīņĀü ņ╣śņĢäņØ┤ĒśĢņä▒ņ”ØļĪ£ ņØĖĒĢ£ ņ╣śņĢäņØś ņØ┤ļÅÖņØ┤ļéś ļŗżļźĖ ņŻ╝ļ│ĆņĀüņØĖ ļ¼ĖņĀ£ļź╝ ĒĢ┤Ļ▓░ĒĢśĻĖ░ ņ£äĒĢ┤ ĻĄÉņĀĢ ņ╣śļŻīĻ░Ć ĒĢäņÜöĒĢĀ ņłś ņ׳ļŗż(16.4%). ņØ┤ļź╝ ĒåĄĒĢ┤ ņ╣śņĢäņØś ļ░░ņŚ┤Ļ│╝ ĻĖ░ļŖźņØä Ļ░£ņäĀĒĢĀ ņłś ņ׳ļŗż. ņØ╝ļČĆ ĒÖśņ×ÉļōżņØĆ ņ×ÉĻ░Ćņ╣śņĢäņØ┤ņŗØņłĀ[13,14]ņØä ĒåĄĒĢ┤ ņśüĒ¢źņØä ļ░øņØĆ ņ╣śņĢäļź╝ ĒÜīļ│ĄĒĢĀ ņłś ņ׳ļŗż(1.9%). ņØ┤ņŗØņłĀņØä ļ░øņØĆ ĒøäņŚÉļŖö ņ╣śņĢä ĻĄÉņĀĢ ņ╣śļŻīĻ░Ć ņŗ£Ē¢ēļÉĀ ņłś ņ׳ņ¢┤, ņ╣śņĢäņØś ĻĖ░ļŖźņĀü ļ░Å ļ»ĖņĀüņØĖ ņĖĪļ®┤ņØä Ļ░£ņäĀĒĢĀ ņłś ņ׳ļŗż. ĻĄŁņåīņĀü ņ╣śņĢäņØ┤ĒśĢņä▒ņ”Ø ĒÖśņ×ÉņØś ņ╣śļŻīļŖö ĒÖśņ×ÉņØś Ļ░£ļ│äņĀüņØĖ ņāüĒÖ®ņŚÉ ļö░ļØ╝ ļŗ¼ļØ╝ņ¦ł ņłś ņ׳ļŗż.

ņĢ×ļŗł-ņ¢┤ĻĖłļŗłņĀĆņäØĒÜīĒÖöņ”ØņØĆ ņĀäņŗĀņĀüņØĖ ņøÉņØĖņ£╝ļĪ£ ĒĢ£ Ļ░£ Ēś╣ņØĆ ļŗżņłśņØś ņĀ£1ļīĆĻĄ¼ņ╣śņŚÉ ļ░£ņāØĒĢśļŖö ļ▓Ģļ×æņ¦ł ņĀĆĒśĢņä▒ņØä ņ¦Ćņ╣ŁĒĢśļŖö Ļ▓āņ£╝ļĪ£ņä£ ņóģņóģ ņĀäņ╣śļČĆņŚÉļÅä ņØ┤ĒÖśļÉ£ļŗż. ļ▓Ģļ×æņ¦łņØś Ēś╝ĒāüļÅäļŖö Ļ▓ĮĻ│äĻ░Ć ļÜ£ļĀĘĒĢśĻ▒░ļéś Ēؼļ»ĖĒĢśĻ▓ī ļéśĒāĆļéĀ ņłśļÅä ņ׳ļŗż. ņāēņØĆ ĒĢśņ¢ĆņāēļČĆĒä░ Ļ░łņāēĻ╣īņ¦Ć ļŗżņ¢æĒĢśļŗż(Fig. 8). ņĀĆņä▒ņłÖļÉ£ ļ▓Ģļ×æņ¦łņØĆ ļČĆļō£ļ¤¼ņÜ░ļ®░, ļŗżĻ│Ąņä▒ņØ┤Ļ│Ā, ļ│ĆņāēļÉ£ ļČäĒĢä Ļ░ÖņØĆ ĒŖ╣ņ¦ĢņØä ļ│┤ņØĖļŗż. ņØ┤ĒÖśļÉ£ ņ╣śņĢäļŖö ņŻ╝ļĪ£ ņĀłļŗ©ņŚ░ Ēś╣ņØĆ ĻĄÉļæÉļČĆņ£äņŚÉ ĻĄŁĒĢ£ļÉ£ (ļō£ļ¼╝Ļ▓īļŖö ņ╣śĻ▓ĮļČĆĻ╣īņ¦Ć ņŚ░ņןļÉ£) ļ▓Ģļ×æņ¦łņØś Ēś╝ĒāüļÅäĻ░Ć Ļ┤Ćņ░░ļÉśļ®░, ņØ┤ļŖö ļ¦╣ņČ£ ņØ┤ĒøäņŚÉ ĻĄÉĒĢ®ļĀźņŚÉ ņØśĒĢ┤ņä£ ņēĮĻ▓ī ļ¢©ņ¢┤ņĀĖ ļéśĻ░äļŗż(Fig. 9) [23].

ņ╣śĻ│╝ņØśņé¼Ļ░Ć ņŻ╝ļ¬®ĒĢ┤ņĢ╝ĒĢĀ Ļ░Ćņן Ēü░ ĒŖ╣ņ¦ĢņØĆ ļ▓Ģļ×æņ¦łņØ┤ ņĢĮĒĢśĻĖ░ ļĢīļ¼ĖņŚÉ ļ¼╝ļ”¼ņĀüņØĖ ņ×ÉĻĘ╣ņØä ļ░øņ£╝ļ®┤ ņēĮĻ▓ī ļČĆņä£ņ¦ĆļŖö Ļ▓ĮĒ¢źņØ┤ ņ׳ļŗżļŖö ņĀÉņØ┤ļŗż. ļ▓Ģļ×æņ¦łņØĆ ņĀĆĻ┤æĒÖöņØś ņĀĢļÅäņŚÉ ļö░ļØ╝ ņØ╝ļČĆ ļśÉļŖö ņĀäļČĆ ļČĆņä£ņ¦ł ņłś ņ׳ļŗż. ļ¦╣ņČ£ ņĀäņŚÉļŖö ņĀĢņāüņĀüņØĖ ņ╣śņĢäņØś ĒśĢĒā£ļź╝ Ļ░¢Ļ│Ā ņ׳ļŗżĻ│Ā ĒĢśļŹöļØ╝ļÅä ļ¦╣ņČ£ņØ┤ ņ¦äĒ¢ēļÉśļ®┤ņä£ ĻĄÉĒĢ®ļĀźņØ┤ ņ×æņÜ®ĒĢ©ņŚÉ ļö░ļØ╝ ļ▓Ģļ×æņ¦łņØ┤ ļ¢©ņ¢┤ņĀĖ ļéśĻ░ĆĻ▓ī ļÉśĻ│Ā ĒĢśļČĆ ņāüņĢäņ¦łņØ┤ ļģĖņČ£ļÉśļŖö ļ¦╣ņČ£ Ēøä ņ╣śņĢäĒīīņĀłņØ┤ Ļ┤Ćņ░░ļÉĀ ņłś ņ׳ļŗż. ņĢ×ļŗł-ņ¢┤ĻĖłļŗłņĀĆņäØĒÜīĒÖöņ”ØņØś ņĀĢņØś ņ×Éņ▓┤ņŚÉ ņĀäņ╣śļČĆļŖö ļ░śļō£ņŗ£ ĒżĒĢ©ļÉśņ¢┤ ņ׳ņ¦Ć ņĢŖņØĆļŹ░ ņŗżņĀ£ ņåÉņāüņØś ņĀĢļÅäļéś ņ¢æ ņ×Éņ▓┤Ļ░Ć ņĀäņ╣śļČĆļŖö ĻĄ¼ņ╣śļČĆņŚÉ ļ╣äĒĢ┤ Ēø©ņö¼ ņ×æļŗż. ņ”ē ņĀäņ╣śļČĆņŚÉ ņŗ¼ĒĢ£ ņĀĆņäØĒÜīĒÖöņ”ØņØä ļ│┤ņØ┤ļŖö ņĢ×ļŗł-ņ¢┤ĻĖłļŗłņĀĆņäØĒÜīĒÖöņ”Ø ĒÖśņ×ÉņØś ņĀ£1ļīĆĻĄ¼ņ╣śļŖö ņŗ¼Ļ░üĒĢ£ ņåÉņāüļź╝ Ļ░¢Ļ│Ā ņ׳Ļ▒░ļéś ļ░£ņ╣śļÉśņŚłņØä Ļ░ĆļŖźņä▒ļÅä ņ׳ļŗż. ļ¦╣ņČ£ Ēøä ņ╣śņĢäĒīīņĀłĻ│╝ ņĢ×ļŗł-ņ¢┤ĻĖłļŗłņĀĆņäØĒÜīĒÖöņ”Øņ£╝ļĪ£ ņØĖĒĢ£ ļ╣äņĀäĒśĢņĀü ņłśļ│ĄņØĆ ņŻ╝ļĪ£ ĻĄ¼ņ╣śļČĆņŚÉņä£ Ļ┤Ćņ░░ļÉ£ļŗż.

ņ”ØņāüņØś ņĀĢļÅäņŚÉ ļö░ļØ╝ ņĢ×ļŗł-ņ¢┤ĻĖłļŗłņĀĆņäØĒÜīĒÖöņ”ØņØĆ 3ļŗ©Ļ│äļĪ£ ļéśļłī ņłś ņ׳ļŗż. Ļ▓Įņ”ØņØĆ ņĀĆņ×æņĢĢ ļō▒ņØś ĒלņØä ļ░øņ¦Ć ņĢŖļŖö ļČĆņ£äņŚÉņä£ ļ¬ģĒÖĢĒĢ£ Ļ▓ĮĻ│äņØś ļČłĒł¼Ļ│╝ņä▒ņØä ļ│┤ņØ┤ļ®░ ĒīīņĀłļĪ£ ņØĖĒĢ£ ļ▓Ģļ×æņ¦ł ņåÉņŗżņØ┤ ļ│┤ņØ┤ņ¦Ć ņĢŖĻ│Ā ņ╣śņĢäņØś Ļ│╝ļ»╝ņ”ØņØä Ļ▓¬ņØĆ ļ│æļĀźņØ┤ ņ׳ņ¦Ć ņĢŖļŗż. ņØ┤ĒÖśļÉ£ ļ▓Ģļ×æņ¦łņØĆ ņÜ░ņŗØĻ│╝ ņŚ░Ļ┤ĆļÉśņ¢┤ ņ׳ņ¦Ć ņĢŖņ£╝ļ®░ ļ¦īņĢĮ ņĀäņ╣śļČĆņŚÉ ņØ┤ĒÖśļÉśņ¢┤ ņ׳ļŗżļ®┤ ņĢäņŻ╝ ļ»ĖņäĖĒĢśļŗż. ņżæļō▒ļÅä ņĢ×ļŗł-ņ¢┤ĻĖłļŗłņĀĆņäØĒÜīĒÖöņ”ØņØĆ ņĀłļŗ©ļ®┤, ļśÉļŖö ĻĄÉĒĢ®ļ®┤ 1/3ņŚÉ ņ╣śņ¦łņåÉņŗżņØ┤ ņŚåļŖö ļģĖļ×ĆņāēņØ┤ļéś Ļ░łņāēņØś ļČłĒł¼Ļ│╝ļÅäļź╝ ļ│┤ņØ┤ļ®░ ņ╣śņĢäņØś ĻĄÉļæÉļź╝ ĒżĒĢ©ĒĢśņ¦Ć ņĢŖĻ│Ā 1~2Ļ░£ ļ®┤ņØä ĒżĒĢ©ĒĢśļŖö ļ▓Ģļ×æņ¦ł ļČĢĻ┤┤ļéś ņÜ░ņŗØņØä ļÅÖļ░śĒĢ£ļŗż. ņżæņ”Ø ņĢ×ļŗł-ņ¢┤ĻĖłļŗłņĀĆņäØĒÜīĒÖöņ”ØņØĆ ļ¦╣ņČ£ Ēøä ļ▓Ģļ×æņ¦ł ļČĢĻ┤┤Ļ░Ć ņ׳ņ£╝ļ®░ ņ¦ĆĻ░üĻ│╝ļ»╝ņ”ØņØś ļ│æļĀźņØ┤ ņ׳Ļ│Ā. ņÜ░ņŗØņØ┤ ļÅÖļ░śļÉśļ®░ ņ╣śĻ┤ĆĒīīņĀłņØ┤ ņ╣śņłś ļģĖņČ£ņØä ĒżĒĢ©ĒĢśļŖö Ļ▓ĮņÜ░ļÅä ņ׳ļŗż(Fig. 10). Ļ▓░ĒĢ©ņØ┤ ņŗ¼ĒĢ£ ļ╣äņĀĢĒśĢņĀü ņłśļ│Ąļ¼╝ņØ┤ ņĪ┤ņ×¼ĒĢĀ ņłś ņ׳ņ£╝ļ®░ ņŗ¼ļ»ĖņĀüņØĖ ļ¼ĖņĀ£ļÅä Ēü¼Ļ▓ī ļéśĒāĆļé£ļŗż.

ņ£Āļ│æļźĀņØĆ ļīĆļץ 4~25%ņŚÉ ņØ┤ļźĖļŗż[22]. ņØ┤ ņ¦łĒÖśņØĆ ņ¦ĆņŚŁņØ┤ļéś ĒÖśĻ▓ĮņĀüņØĖ ņ░©ņØ┤ņŚÉ ļ¦ÄņØĆ ņśüĒ¢źņØä ļ░øļŖöļŗżĻ│Ā ņāØĻ░üļÉśļ®░ ņ×äņāüņĀü ņ”ØņāüņØä ĻĖ░ļ░śņ£╝ļĪ£ ņ×äņāüĻ░ĆĻ░Ć ĒÅēĻ░ĆĒĢśļŖö ņ¦łĒÖśņØ┤ĻĖ░ ļĢīļ¼ĖņŚÉ ņ£Āļ│æļźĀņØś ļ▓öņ£äĻ░Ć ļ¦żņÜ░ ļŗżņ¢æĒĢśļŗż.

ņŻ╝ļĪ£ 3ņäĖ ņØ┤ņĀäņŚÉ ļéśĒāĆļéśļŖö ņĀäņŗĀņĀüņØĖ ņøÉņØĖļōż(ņāüĻĖ░ļÅä ņ¦łĒÖś, ņ▓£ņŗØ, ņżæņØ┤ņŚ╝, ĒÄĖļÅäņŚ╝, ņłśļæÉ, ĒÖŹņŚŁ Ēś╣ņØĆ ĒÆŹņ¦ä ļō▒)ņØ┤ ņŚ░Ļ┤ĆļÉ£ Ļ▓āņ£╝ļĪ£ ļ│┤ņØĖļŗż.

ņåīņĢä ĒÖśņ×ÉņØś Ē¢ēļÅÖ ņĪ░ņĀłņØ┤ ņ¢┤ļĀĄĻ│Ā, ņ╣©ņ£ż ļ¦łņĘ©ļ¦īņ£╝ļĪ£ļŖö ņĀüņĀłĒĢ£ ļ¦łņĘ©ļź╝ ņ¢╗ĻĖ░Ļ░Ć ĒלļōĀ Ļ▓ĮņÜ░Ļ░Ć ļ¦Äņ£╝ļ®░, ņ×”ņØĆ ņłśļ│Ąļ¼╝ņØś ĒāłļØĮ ļō▒ņ£╝ļĪ£ ņ╣śļŻīĻ░Ć ņ¢┤ļĀĄļŗż[23,24]. ņĢ×ļŗł-ņ¢┤ĻĖłļŗłņĀĆņäØĒÜīĒÖöņ”ØņØĆļŖö ļ▓Ģļ×æņ¦łņØś ĒŖ╣ņä▒ņāü ļ»╝Ļ░Éņ”ØņØ┤ ļ░£ņāØĒĢśļŖöļŹ░ ņØ┤ĒÖśļÉ£ ņ╣śņĢäļź╝ Ļ░¢Ļ│Ā ņ׳ļŖö ņĢäņØ┤ļōżņØĆ air test, ļāēņś© Ļ▓Ćņé¼ņŚÉ ļ¦żņÜ░ Ēü░ ļÅÖĒåĄņØä ĒśĖņåīĒĢĀ ņłś ņ׳ļŗż. ņØ┤ļ¤░ ļ»╝Ļ░Éņ”ØņØĆ ņŗ¼ņ¦Ćņ¢┤ ļ▓Ģļ×æņ¦łņØś ļČĢĻ┤┤Ļ░Ć ņŚåļŖö ņ╣śņĢäņŚÉņä£ļÅä ļ░£ņāØĒĢĀ ņłś ņ׳ļŗż. ņØ╝ņāüņāØĒÖ£ņŚÉņä£ļÅä ņ░¼ļ¼╝ņØä ļ¦łņŗ£ļŖö Ļ▓āņØä ļæÉļĀżņøīĒĢśļŖö ņĢäņØ┤ļōżļÅä ņ׳ņ£╝ļ®░ ņĀĆņ×æņŗ£ņŚÉļÅä ĒåĄņ”ØņØä ĒśĖņåīĒĢĀ ņłś ņ׳ĻĖ░ ļĢīļ¼ĖņŚÉ ņ╣śļŻīļź╝ ņ¦Ćņ▓┤ĒĢ┤ņä£ļŖö ņĢłļÉ£ļŗż. ļ¦łņĘ©ņØś Ļ▓ĮņÜ░ 2% Lidocaine ļīĆņŗĀ 4% ArticaineņØä ņØ┤ņÜ®ĒĢśļŖö Ļ▓āņØ┤ ļ¦łņĘ© ĒÜ©Ļ│╝Ļ░Ć ņĪ░ĻĖł ļŹö ņóŗļŗżļŖö ļ│┤Ļ│ĀļōżņØ┤ ņ׳ļŗż[26].

ņÜ░ņŗØ ļ»╝Ļ░Éņä▒ņŚÉ Ļ┤ĆĒĢ£ ļ¼ĖĒŚīņŚÉņä£ ņżæņ”Ø ņĢ×ļŗł-ņ¢┤ĻĖłļŗłņĀĆņäØĒÜīĒÖöņ”ØņØĆ ņÜ░ņŗØ ņ£Āļ░£ņØīņŗØņØä ļ©╣ļŖö Ļ▓āļ│┤ļŗżļÅä ņ╣śņĢäņÜ░ņŗØĻ▓ĮĒŚśņ¦ĆņłśņŚÉ ļŹö Ēü░ ņŚ░Ļ┤Ćņä▒ņØä ļ│┤ņŚ¼ņŻ╝ņŚłļŗż. ņ╣śņĢäņØś ļ¦╣ņČ£ņØ┤ ņÖäļŻīļÉśņ¢┤ ļ│┤ņ▓Āņ╣śļŻīĻ░Ć Ļ░ĆļŖźĒĢ£ ņŗ£ĻĖ░Ļ╣īņ¦Ć ļ░®ņ╣śĒĢ£ļŗżļ®┤ ņ╣śĻ┤ĆļČĆņŚÉ ņÜ░ņŗØļ│æņåīĻ░Ć ļ░£ņāØļÉśĻ▒░ļéś ĒīīņĀłņØ┤ ļ░£ņāØĒĢĀ ņłś ņ׳ņ£╝ļ®░ ņ╣śņłśļ│æļ│ĆņØ┤ ņāØĻĖĖ ņłś ņ׳ļŗż. ĻĄŁņåīļ¦łņĘ© Ēøä ļ│æņåīĻ░Ć ņØ┤ĒÖśļÉśņ¢┤ ņ׳ļŖö ļČĆņ£äņŚÉ ļīĆĒĢ┤ņä£ļ¦ī ņ╣śņĢä ņéŁņĀ£ļź╝ ĒĢśĻ│Ā ņĄ£ļīĆĒĢ£ Ļ▒┤ņĀä ņ╣śņ¦łņØä ļ│┤ņĪ┤ĒĢśļÅäļĪØ ļģĖļĀźĒĢ£ļŗż.

ņĀ£1ļīĆĻĄ¼ņ╣śņØś ņØ┤ĒÖśĻ░£ņłśĻ░Ć ļ¦ÄņØäņłśļĪØ ņĀäņ╣śļČĆ ņåÉņāüņØś ņĀĢļÅäļŖö ņ”ØĻ░ĆĒĢ£ļŗż. ĒĢśņĢģ ņśüĻĄ¼ ņĀäņ╣śĻ░Ć ĻĄ¼ņ╣śļČĆļ│┤ļŗż ļ©╝ņĀĆ ļ¦╣ņČ£ĒĢśņśĆļŖöļŹ░ ņĀäņ╣śļČĆņŚÉ ņĀĆņäØĒÜīĒÖö ļČĆņ£äĻ░Ć Ļ┤Ćņ░░ļÉ£ļŗżļ®┤ ņĀ£1ļīĆĻĄ¼ņ╣śņØś ļ¦╣ņČ£ ņŗ£ ņĢ×ļŗł-ņ¢┤ĻĖłļŗłņĀĆņäØĒÜīĒÖöņ”Ø ņØ┤ĒÖś Ļ░ĆļŖźņä▒ņØä ĒĢŁņāü Ļ│ĀļĀżĒĢ┤ņĢ╝ĒĢ£ļŗż. ņĀ£2ņ£ĀĻĄ¼ņ╣śņŚÉ ņĀĆĻ┤æĒÖö(hypomineralization) Ļ░Ć Ļ┤Ćņ░░ļÉśļŖö ņĀĆĻ┤æĒÖö ņĀ£2ņ£ĀĻĄ¼ņ╣śĻ░Ć ņĪ┤ņ×¼ĒĢśļŖö Ļ▓ĮņÜ░ ņĢ×ļŗł-ņ¢┤ĻĖłļŗłņĀĆņäØĒÜīĒÖöņ”ØņØś ļ░£ņāØĒÖĢļźĀņØ┤ ļåÆļŗżļŖö Ļ▓ā ļśÉĒĢ£ ņŚ░ĻĄ¼ļÉśĻ│Ā ņ׳ļŗż. ņĀĆĻ┤æĒÖö ņĀ£2ņ£ĀĻĄ¼ņ╣śĻ░Ć ņĢ×ļŗł-ņ¢┤ĻĖłļŗłņĀĆņäØĒÜīĒÖöņ”ØņØś ņśłņĖĪņØĖņ×ÉļĪ£ ņ×æņÜ®ĒĢĀ ņłś ņ׳ļŗżļŖö ļ│┤Ļ│ĀĻ░Ć ņ׳ļŗż. ļö░ļØ╝ņä£ ņĀ£2ņ£ĀĻĄ¼ņ╣śņŚÉ ņĀĆĻ┤æĒÖöĻ░Ć Ļ┤Ćņ░░ļÉ£ļŗżļ®┤ ļ│┤ĒśĖņ×ÉņŚÉĻ▓ī ļ»Ėļ”¼ ņĢīļĀżņŻ╝ņ¢┤ņĢ╝ ĒĢ£ļŗż.

ņĢ×ļŗł-ņ¢┤ĻĖłļŗłņĀĆņäØĒÜīĒÖöņ”Ø ņ╣śļŻīņØś Ļ▓ĮĒŚśņØ┤ ļ¦Äņ¦Ć ņĢŖņØĆ ņ╣śĻ│╝ņØśņé¼ļōżņØĆ ņŗżņĀ£ ņéŁņĀ£ ņØ┤ĒøäņŚÉ ņśłņāüļ│┤ļŗż Ēü░ ņéŁņĀ£ļ¤ēņŚÉ ļŗ╣ĒÖ®ĒĢśļŖö Ļ▓ĮņÜ░Ļ░Ć ņāØĻĖ░ļ®░ ļ╣äņĀĢĒśĢņĀüņØĖ ņłśļ│ĄņØä ĒĢśĻ▓ī ļÉśļŖö Ļ▓ĮņÜ░Ļ░Ć ņ׳ļŗż(Fig. 11). ņØ┤ļ¤░ Ļ▓ĮņÜ░ ļ│┤ņĪ┤ņĀüņØĖ ņ╣śļŻīļĪ£ļŖö ĒĢ£Ļ│äĻ░Ć ņ׳ņØä ņłś ņ׳ļŗż. ņ╣śņłśņ╣śļŻīĻ░Ć ĒĢäņÜöĒĢ£ Ļ▓ĮņÜ░ ņāØĒÖ£ ņ╣śņłś ņ╣śļŻī ņŗ£ Ļ░äņĀæņ╣śņłśļ│ĄņĪ░ņłĀņØ┤ ņ╣śņłśņĀłļŗ©ņłĀņØ┤ļéś ļČĆļČäņ╣śņłśņĀłļŗ©ņłśļ│┤ļŗż ļŹö ļåÆņØĆ ņä▒Ļ│ĄļźĀņØä ļ│┤ņśĆņ¦Ćļ¦ī ĒåĄĻ│äņĀüņ£╝ļĪ£ ņ£ĀņØśĒĢśņ¦ĆļŖö ņĢŖņĢśļŗżļŖö ļ│┤Ļ│ĀĻ░Ć ņ׳ņŚłļŗż. ņ╣śņłśņĀłņĀ£ņłĀņØä ņŗ£Ē¢ēĒĢ┤ņĢ╝ ĒĢśļŖö Ļ▓ĮņÜ░ ļ»Ėņä▒ņłÖ ņśüĻĄ¼ņ╣śņ×äņØä Ļ│ĀļĀżĒĢśņŚ¼ ņ╣śņłśņ╣śļŻīļź╝ ņŗ£Ē¢ēĒĢ┤ņĢ╝ ĒĢ£ļŗż.

6ļŗ©Ļ│äņØś ņ╣śļŻīĻ┤Ćļ”¼Ļ░Ć ņČöņ▓£ļÉ£ļŗż.

1) ņøÉņØĖņ£╝ļĪ£ ņČöņĀĢļÉśļŖö ņĀäņŗĀņ¦łĒÖśņŚÉ ļīĆĒĢ£ ņ▓ŁņĘ©ļź╝ ĒĢ£ļŗż.

2) ļ╣ĀļźĖ ņ¦äļŗ©ņØä ņŗ£Ē¢ēĒĢ£ļŗż. ļ░®ņé¼ņäĀ ņé¼ņ¦äņŚÉņä£ ņ£äĒŚś ņ╣śņĢäļź╝ ļ»Ėļ”¼ ĒīÉļŗ©ĒĢśĻ│Ā ļ¦╣ņČ£Ļ│╝ņĀĢ ļÅÖņĢł ņØ┤ļ¤¼ĒĢ£ ņ╣śņĢäļōżņØä Ļ▓ĮĻ│╝Ļ┤Ćņ░░ĒĢ£ļŗż.

3) ļČłņåīļź╝ ņØ┤ņÜ®ĒĢśņŚ¼ ņ×¼Ļ┤æĒÖö ļ░Å ĒāłĻ░Éņ×æņØä ņŗ£Ē¢ēĒĢ£ļŗż. silver diamin fluoride ņé¼ņÜ® ņŗ£ ļČłņåīļ░öļŗłņē¼ļ│┤ļŗż ņÜ░ņŗØ ļ░£ņāØļźĀņØ┤ ļŹöļé«ņĢśņ£╝ļ®░ ļŹö ļåÆņØĆ ņĀĢņ¦ĆņÜ░ņŗØļźĀņØä ļ│┤ņŚ¼ņŻ╝ņŚłļŗż.

4) ņÜ░ņŗØĻ│╝ enamel breakdownņØä ņśłļ░®ĒĢśĻĖ░ ņ£äĒĢśņŚ¼ ĒÖł ĻĄ¼Ļ░Ģņ£äņāØ Ļ░£ņäĀ ĒöäļĪ£ĻĘĖļשņØä ņĀüņÜ®ĒĢśĻ│Ā ņÜ░ņŗØņ£Āļ░£ ņØīņŗØļōżņØä ņżäņØ┤Ļ│Ā ĒÖłļ®öņÜ░ĻĖ░ļź╝ ņŗ£Ē¢ēĒĢ£ļŗż. ĒÖłļ®öņÜ░ĻĖ░ ņŗ£Ē¢ēņŗ£ NaOClņØś ņĀüņÜ® ļśÉļŖö bonding ņĀüņÜ®ņŗ£ ņ£Āņ¦ĆļĀźņØä ņ”ØĻ░Ćņŗ£Ēé¼ ņłś ņ׳ļŗżļŖö ļ│┤Ļ│ĀĻ░Ć ņ׳ļŗż.

5) ņłśļ│ĄņØ┤ ĒĢäņÜöĒĢ£ ņ╣śņĢäņŚÉņä£ļŖö ļ│ĄĒĢ®ļĀłņ¦äņłśļ│Ą ļśÉļŖö ĻĖ░ņä▒ĻĖłņåŹĻ┤Ćņłśļ│ĄņØä, ņ¢┤ņ®ö ņłś ņŚåņØ┤ ļ░£ņ╣śļź╝ ņŗ£Ē¢ēĒĢ£ Ļ▓ĮņÜ░ņŚÉļŖö ĻĄÉņĀĢņĀüņØĖ ļČĆļČäļÅä Ļ│ĀļĀżĒĢ┤ņŻ╝ņ¢┤ņĢ╝ ĒĢ£ļŗż. ņĀĆĻ┤æĒÖöļÉ£ ļ▓Ģļ×æņ¦łņØś carvosurfacemarginņØĆ ņĀæņ░®ļĀźņØ┤ ļ¢©ņ¢┤ņ¦äļŗż. ņĀæņ░® ņŗ£ņŖżĒģ£ņŚÉ ņ׳ņ¢┤ņä£ļŖöself etching systemņØ┤ ņ£Āļ”¼ĒĢśļŗżļŖö ņØśĻ▓¼ņØ┤ ļ¦Äļŗż. Total etchingņŚÉ ņé¼ņÜ®ļÉśļŖö ņØĖņé░ņØĆ enamel lossļź╝ ļŹö ņ”Øņ¦äņŗ£ņ╝£ hypomineralization enamelņŚÉ ļīĆĒĢ£ ņĀæņ░®ļĀźņØä Ļ░Éņåīņŗ£ĒéżĻ│Ā porousĒĢ£ enamel ĻĄ¼ņĪ░ ļé┤ļČĆņŚÉļŖö intrinsic moistureĻ░Ć ņĪ┤ņ×¼ĒĢśļŖöļŹ░ rinsing Ļ│╝ņĀĢ ņżæņŚÉ extrinsic moistureĻ╣īņ¦Ć ļŹöĒĢ┤ņ¦Ćļ®┤ overwet condition ĒśĢņä▒ļÉśņ¢┤ Resin infiltrationņØä ļ░®ĒĢ┤ĒĢśĻ│Ā ņłśņÜ®ņä▒ primerļź╝ ņÜ®ĒĢ┤ņŗ£ņ╝£ bond strength ļź╝ ļ¢©ņ¢┤ļ£©ļ”┤ ņłś ņ׳ļŗżļŖö ļ│┤Ļ│ĀĻ░Ć ņ׳ļŗż. SE systemņØĆ ļ¼╝ļ”¼ņĀü, ĒÖöĒĢÖņĀüņ£╝ļĪ£ hydroxyapatiteņÖĆ Ļ▓░ĒĢ®ĒĢśļ®░ ļ¬ćļ¬ćņØĆ ļČłņåī ļ░®ņČ£ ļ░Å antibacterial ĻĄ¼ņä▒ņÜöņåīļÅä Ļ░Ćņ¦ĆĻ│Ā ņ׳ņ£╝ļ®░ ņłĀ Ēøä ļ»╝Ļ░Éņä▒ļÅä Ēø©ņö¼ ļŹö ļé«ņØĆ ņןņĀÉņØ┤ ņ׳ļŗż. ĒĢśņ¦Ćļ¦ī etching & rince ļ░®ļ▓ĢņØ┤ ļŹö ņóŗļŗżļŖö ņŚ░ĻĄ¼ļÅä ļ│┤Ļ│ĀļÉśĻ│Ā ņ׳ņ¢┤ ļģ╝ļ×ĆņØś ņŚ¼ņ¦ĆĻ░Ć ņ׳ļŗż. ņĄ£ĻĘ╝ ļ¦ÄņØ┤ ņé¼ņÜ®ļÉśĻ│Ā ņ׳ļŖö Universal bonding systemņØś Ļ▓ĮņÜ░ ņĀæņ░®ļĀźņØś ņ░©ņØ┤ļŖö Ļ▒░ņØś ļ│┤ņØ┤ņ¦Ć ņĢŖņĢśņ¦Ćļ¦ī self-etching protocolļĪ£ ņé¼ņÜ®ĒĢśļŖö Ļ▓āņØ┤ ļŹö ņØ┤ļźĖņŗ£ĻĖ░ņØś ĒåĄņ”ØĻ░Éņåīļź╝ ļ│┤ņŚ¼ņŻ╝ņŚłļŗżļŖö ļ│┤Ļ│ĀĻ░Ć ņ׳ļŗż. ļ╣äļĪØ 2ļģäĻ░äņØś ņČöņĀüĻ┤Ćņ░░ņŚÉņä£ cast crownņØ┤ ņÜ░ņłśĒĢ£ ņ£Āņ¦ĆļĀźņØä ļ│┤ņŚ¼ņŻ╝ĻĖ░ļÅä Ē¢łņ¦Ćļ¦ī ļ│ĆņŚ░ņĀüĒĢ®ņä▒ņØ┤ ņĢģĒÖöļÉśņŚłļŗż. ņ”Øņ”Ø ņĢ×ļŗł-ņ¢┤ĻĖłļŗłņĀĆņäØĒÜīĒÖöņ”ØņØś Ļ▓ĮņÜ░ SS crownņØ┤ ņČöņ▓£ļÉ£ļŗż. SS crownņØĆ ņ╣śņĢäņØś ĒīīņĀłņØä ņśłļ░®ĒĢĀ ņłś ņ׳ņ£╝ļ®░, ļ»╝ņé╝ņä▒ņØä ĒĢ┤Ļ▓░ĒĢ┤ņŻ╝Ļ│Ā ĻĄÉĒĢ®ņØä ņłśļ│ĄĒĢ┤ ņżä ņłś ņ׳ļŗż. ņ╣śĻ┤ĆņØś ļåÆņØ┤Ļ░Ć ļé«ņØĆ Ļ▓āņØä Ļ│ĀļĀżĒĢ£ SS crown ņłśļ│ĄņØĆ crownņØś ĒāłļØĮ ļśÉļŖö ņ╣śĻ▓ĮļČĆ ļģĖņČ£ļĪ£ ņØĖĒĢ£ ņØ┤ņ░©ņÜ░ņŗØņØä ņśłļ░®ĒĢ┤ņżä ņłś ņ׳ņØä Ļ▓āņØ┤ļŗż. ņĀäņ╣śļČĆņØś ņŗ¼ļ»ĖņĀüņØĖ ņ╣śļŻīļ░®ļ▓ĢņżæņŚÉņä£ļŖö resin infiltrationņØ┤ Ļ░Ćņן ĒÜ©Ļ│╝ņĀüņØĖ ļ░®ļ▓Ģ ņżæ ĒĢśļéśļĪ£ ņŚ¼Ļ▓©ņ¦äļŗż.

6) ņ¦ĆņåŹņĀüņØĖ Ļ┤Ćļ”¼. ņłśļ│ĄņØä ņŗ£Ē¢ēĒĢśņśĆļŗżļ®┤ ņłśļ│Ąļ¼╝ņØś ļ│ĆņŚ░ņØä ļ¬©ļŗłĒä░ļ¦üĒĢ┤ ņŻ╝ņ¢┤ņĢ╝ ĒĢ£ļŗż. ņןĻĖ░Ļ░äņØś ņłśļ│ĄņØä ņ£äĒĢ┤ņä£ full coverageļÅä Ļ│ĀļĀżļÉĀ ņłś ņ׳ļŗż[27].

ņĢ×ļŗł-ņ¢┤ĻĖłļŗłĒśĢņä▒ņØ┤ņāüņØĆ ņØ╝ļ░śņĀüņ£╝ļĪ£ ņĀ£1ļīĆĻĄ¼ņ╣śņØś ņ╣śĻĘ╝ļ░£ņ£ĪņןņĢĀļź╝ ĒŖ╣ņ¦Ģņ£╝ļĪ£ ĒĢśļŖö ļ░£ņ£ĪņןņĢĀņä▒ ņ╣śĻ│╝ ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖśņØ┤ļŗż[28,29]. ņĢ×ļŗł-ņ¢┤ĻĖłļŗłĒśĢņä▒ņØ┤ņāüņŚÉ ņØ┤ĒÖśļÉ£ ņĀ£1ļīĆĻĄ¼ņ╣śļŖö ņĀĢņāüņĀüņØĖ ņ╣śĻ┤Ć ĒśĢĒā£ņÖĆ ņóüņØĆ ņ╣śņłśĻ░ĢņØĆ Ļ░Ćņ¦ä Ļ░ĆļŖśĻ│Ā Ē£śņ¢┤ņ¦ä ņ╣śĻĘ╝ņØä ļ│┤ņØĖļŗż(Fig. 12). ņĀ£1ļīĆĻĄ¼ņ╣śĻ░Ć Ļ░Ćņן ņØ╝ļ░śņĀüņ£╝ļĪ£ ņśüĒ¢źņØä ļ░øņ¦Ćļ¦ī, ņĀ£2ņ£ĀĻĄ¼ņ╣śņÖĆ ņśüĻĄ¼ņżæņĀłņ╣śļÅä ņśüĒ¢źņØä ļ░øļŖöļŗż. ņØ┤ĒÖśļÉ£ ņśüĻĄ¼ņżæņĀłņ╣śļŖö ņ╣śĻ▓ĮļČĆņŚÉ ņøĆĒæ╣ Ēī©ņØĖ ļČĆļČä(notch)ņØ┤ ļ│┤ņØĖļŗż.

2023ļģäņŚÉ ļ░£Ēæ£ļÉ£ ņ▓┤Ļ│äņĀü ļ¼ĖĒŚīĻ│Āņ░░ņŚÉ ļö░ļź┤ļ®┤ 2014ļģäļČĆĒä░ 2023ļģäĻ╣īņ¦Ć ņ┤Ø 130Ļ░£ņØś ņ╝ĆņØ┤ņŖżĻ░Ć ļ░£Ēæ£ļÉśņŚłņ£╝ļ®░, ļé©ņä▒Ļ│╝ ņŚ¼ņä▒ņØś ņä▒ļ╣äļŖö 1.16:1ļĪ£ ļé©ņä▒ņØś ļ╣äņ£©ņØ┤ ņĢĮĻ░ä ļ¦ÄņĢśļŗż[30]. ņØ┤ĒÖśļÉ£ ņ╣śņĢäļŖö 1Ļ░£ņØ┤ņāüņØś ņĀ£1ļīĆĻĄ¼ņ╣śļ¦īņØ┤ ņØ┤ĒÖśļÉ£ Ļ▓ĮņÜ░Ļ░Ć 99.2%, ļ¬©ļōĀ ņĀ£1ļīĆĻĄ¼ņ╣śĻ░Ć ņØ┤ĒÖśļÉ£ Ļ▓ĮņÜ░Ļ░Ć 39.2%, ĒĢśņĢģ ņĀ£1ļīĆĻĄ¼ņ╣śļ¦ī ņØ┤ĒÖśļÉ£ Ļ▓ĮņÜ░Ļ░Ć 0.02%, ņāüņĢģ ņżæņĀłņ╣śĻ░Ć ņØ┤ĒÖśļÉ£ Ļ▓ĮņÜ░Ļ░Ć 16.9%, ļ¬©ļōĀ ņĀ£2ņ£ĀĻĄ¼ņ╣śĻ░Ć ņØ┤ĒÖśļÉ£ Ļ▓ĮņÜ░Ļ░Ć 39.1%ņśĆļŗż.

ņĢ×ļŗł-ņ¢┤ĻĖłļŗłĒśĢņä▒ņØ┤ņāüņØś ļ│æņØĖņØĆ ļČłļČäļ¬ģĒĢśņ¦Ćļ¦ī ņ¢┤ļ”░ ņŗ£ņĀüņØś ĒÖśĻ▓ĮņĀü ņŖżĒŖĖļĀłņŖż ņÜöņØĖĻ│╝ Ļ┤ĆļĀ©ņØ┤ ņ׳ļŖö Ļ▓āņ£╝ļĪ£ ļ│┤ņØĖļŗż. ĻĖ░ņĪ┤ņØś ņ”ØļĪĆļ│┤Ļ│Āļź╝ ļ│┤ļ®┤ ņāØĒøä ņ┤łĻĖ░ ņØśĒĢÖņĀü ļ│æļĀźņØä Ļ░Ćņ¦ĆĻ│Ā ņ׳ļŗż. Ļ░Ćņן ļ¦ÄņØĆ Ļ▓āņØĆ ņŗĀĻ▓ĮĒĢÖņĀü ņ¦łĒÖśņ£╝ļĪ£ 48.5%ņØ┤ņŚłļŗż. ņĪ░ņé░ ļ░Å ņČ£ņāØ ņŗ£ ņĀĆņ▓┤ņżæņØĆ 24.6%ņśĆņ£╝ļ®░, ņāØņĢĀ ņ▓½ĒĢ┤ ņĢĮļ¼╝ņØä ļ│ĄņÜ®ĒĢ£ Ļ▓ĮņÜ░ļŖö 26.0%ņŚÉņä£, ņāØņĢĀ ņ▓½ ļ¬ć ļģäĻ░ä ņłśņłĀļ░øņØĆ Ļ▓ĮĒŚśņØĆ 33.8%ņŚÉņä£ ļ│┤Ļ│ĀļÉśņŚłļŗż[31].

ņĢ×ļŗł-ņ¢┤ĻĖłļŗłĒśĢņä▒ņØ┤ņāüņŚÉ ņØ┤ĒÖśļÉ£ ņĀ£1ļīĆĻĄ¼ņ╣ś ļśÉļŖö ņ£ĀĻĄ¼ņ╣śņØś ņ╣śĻ┤ĆņØĆ ņāēņāüĻ│╝ ļ¬©ņ¢æņØ┤ ņĀĢņāüņØ┤ļŗż[32]. ņ╣śĻĘ╝ņØĆ ņØ╝ļ░śņĀüņ£╝ļĪ£ ļ░▒ņĢģļ▓Ģļ×æĻ▓ĮĻ│äņŚÉņä£ ņłśņČĢļÉśļ®░ ņ¢ćĻ│Ā Ļ░ĆļŖśĻ│Ā Ē£śņ¢┤ņ¦ä ĒśĢĒā£ļź╝ ļ│┤ņØĖļŗż(Fig. 13). ņóģņóģ ĒĢśļéś ņØ┤ņāüņØś ņ╣śĻĘ╝ņØ┤ ņ¦¦Ļ│Ā ļ╣äņĀĢĒśĢņĀüņØĖ ĒśĢĒā£ļź╝ ļ│┤ņØĖļŗż. ļŗżļźĖ ņ×äņāü ņåīĻ▓¼ņ£╝ļĪ£ļŖö ņ╣śņŻ╝ņŚ╝Ļ│╝ ņ╣śņŻ╝ļéŁ, ņ╣śĻĘ╝ļŗ© ļéŁņóģ, ņ×Éļ░£ĒåĄ, ņØ┤ņåīļ¦╣ņČ£, ņĪ░ĻĖ░ ņ╣śņĢä Ļ▓░ņåÉ ļō▒ņØś ĒĢ®ļ│æņ”ØņØä ļ│┤ņØ┤ĻĖ░ļÅä ĒĢ£. ņāüņĢģņżæņĀłņ╣śļŖö ņ╣śĻ┤ĆņØś ņ╣śĻ▓ĮļČĆ 1/3~1/2ņŚÉ ņÉÉĻĖ░ļ¬©ņ¢æņ£╝ļĪ£ ņøĆĒæ╣ Ēī©ņØĖ ĒśĢĒā£ņØś ļ▓Ģļ×æņ¦łĻ▓░ņåÉņØä ļ│┤ņØ╝ ņłś ņ׳ļŗż.

ļīĆļČĆļČäņØś ņ×äņāüņ”ØļĪĆņŚÉņä£ ņĄ£ņóģņĀüņ£╝ļĪ£ ļ░£ņ╣śĒĢśļŖö Ļ▓ĮņÜ░Ļ░Ć ļ¦ÄņĢśĻ│Ā ļ░£ņ╣ś ĒøäņŚÉ ĻĄÉņĀĢņ╣śļŻīļź╝ ļÅÖļ░śĒĢśĻĖ░ļÅä ĒĢśņśĆļŗż[33]. ņ¢┤ļ¢ż ņ”ØļĪĆņŚÉņä£ļŖö ĻĘ╝Ļ┤Ćņ╣śļŻīļź╝ ņŗ£Ē¢ēĒĢśĻ▒░ļéś, ņĀüĻĘ╣ņĀüņ£╝ļĪ£ Ļ┤Ćņ░░ĒĢśļŖö Ļ▓ĮņÜ░ļÅä ņ׳ņŚłļŗż. ņĢ×ļŗł-ņ¢┤ĻĖłļŗłĒśĢņä▒ņØ┤ņāü ņ╣śņĢäņØś ĒśĢĒā£ņĀü ĒŖ╣ņä▒ņ£╝ļĪ£ ņ╣śņĢäĒśĢĒā£ ĒŖ╣ņä▒ņŚÉ ņØśĒĢ£ ņ╣śņŻ╝ņŚ╝ņØ┤ ņ£Āļ░£ļÉśĻĖ░ ņēĮĻ│Ā ņ╣śļŻīĻ░Ć ņ¢┤ļĀĄļŗż. ļśÉĒĢ£, ņóüņØĆ ĻĘ╝Ļ┤Ćņ£╝ļĪ£ ņØĖĒĢśņŚ¼ ņ╣śņłśņØś ņ×Éļ░£ņĀü Ļ┤┤ņé¼Ļ░Ć ņØ╝ņ¢┤ļéś, Ļ▓░ĻĄŁ ņ╣śņłś-ņ╣śņŻ╝ ļ│ĄĒĢ® ļ│æņåīļĪ£ ņØ┤ĒÖśļÉśļŖö Ļ▓ĮņÜ░Ļ░Ć ļ¦Äļŗż. ņØ┤ņŚÉ ņ╣śņĢäļź╝ ņל Ļ┤Ćņ░░ĒĢśĻ│Ā ņĀ£2ļīĆĻĄ¼ņ╣śņØś ļ¦╣ņČ£ ņāüĒā£ņÖĆ ņĀ£3ļīĆĻĄ¼ņ╣śņØś ņ£Āļ¼┤ļź╝ Ļ│ĀļĀżĒĢśņŚ¼ ņĀüņĀłĒĢ£ ņŗ£ĻĖ░ņŚÉ ļ░£ņ╣śĒĢśļŖö Ļ▓āņØä ņŚ╝ļæÉņŚÉ ļæÉņ¢┤ņĢ╝ ĒĢ£ļŗż.

ņ╣śĻ│╝ ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖśņØĆ ļŗ©ņł£ĒĢ£ ņ╣śņĢäņØś ĻĖ░ļŖźņĀü ļ¼ĖņĀ£ļź╝ ļäśņ¢┤ ņŗ¼ļ»ĖņĀü, ņé¼ĒÜīņĀü ņśüĒ¢źĻ╣īņ¦Ć ļ»Ėņ╣śļŖö ņ¦łĒÖśĻĄ░ņØ┤ļŗż. ņĀüņĀłĒĢ£ ņĪ░ĻĖ░ ņ¦äļŗ©Ļ│╝ ņ╣śļŻī Ļ░£ņ×ģņØ┤ ĒĢäņłśņĀüņØ┤ļ®░, ņä▒ņןĻĖ░ ļÅÖņĢł ņ¦ĆņåŹņĀüņØĖ Ļ┤Ćņ░░Ļ│╝ Ļ┤Ćļ”¼Ļ░Ć ĒĢäņÜöĒĢśļŗż. ļīĆĒĢ£ņåīņĢäņ╣śĻ│╝ĒĢÖĒÜīņØś ņŚ░ĻĄ¼ņÖĆ Ļ░ÖņØĆ ĒĢÖņłĀņĀü ļģĖļĀźņØ┤ ņ¦ĆņåŹņĀüņ£╝ļĪ£ ņØ┤ļŻ©ņ¢┤ņ¦Ćļ®┤ņä£, Ē¢źĒøä ĒؼĻĘĆ ņ╣śĻ│╝ņ¦łĒÖśņØś ĒÜ©Ļ│╝ņĀüņØĖ ņ╣śļŻīļ▓Ģ Ļ░£ļ░£ ļ░Å Ēæ£ņżĆĒÖöļÉ£ ņ¦äļŻīņ¦Ćņ╣©ņØ┤ ĒÖĢļ”ĮļÉĀ Ļ▓āņ£╝ļĪ£ ĻĖ░ļīĆļÉ£ļŗż. ļśÉĒĢ£, ĻĄŁļé┤ņŚÉņä£ ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖśņŚÉ ļīĆĒĢ£ Ļ┤Ćņŗ¼ņØ┤ ņ”ØĻ░ĆĒĢ©ņŚÉ ļö░ļØ╝, ļ│┤ļŗż ĒÜ©ņ£©ņĀüņØĖ ņĀĢņ▒ģ ļ░Å ņŚ░ĻĄ¼ ņ¦ĆņøÉņØ┤ ņØ┤ļŻ©ņ¢┤ņ¦ł Ļ▓āņ£╝ļĪ£ ņĀäļ¦ØļÉ£ļŗż.

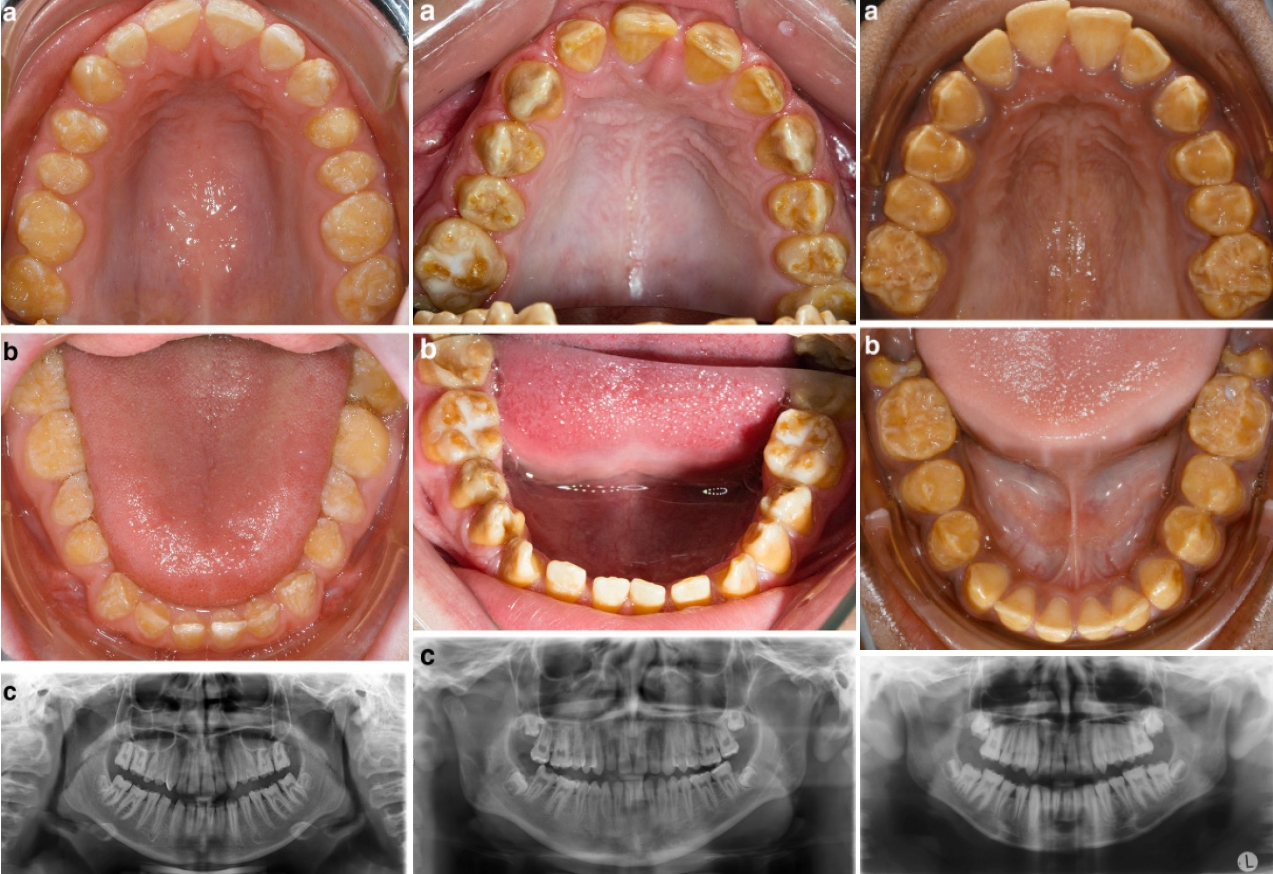

Figure┬Ā1.

Clinical image of dentinogenesis imperfecta: the primary dentition exhibits brownish to opalescent discoloration, with enamel destruction beginning from the incisal edges of the anterior teeth and the occlusal surfaces of the posterior teeth.

Figure┬Ā2.

Radiographic image of dentinogenesis imperfecta: the root canals are extremely constricted, nearly closed, and root fractures are also observed.

Figure┬Ā3.

Clinical images of amelogenesis imperfecta: Left: hypoplastic type, middle: hypomaturation type, right: hypocalcification type. Adapted from Sabandal MM, Sch├żfer E. Amelogenesis imperfecta: review of diagnostic findings and treatment concepts. Odontology 2016; 104: 245-56.

Figure┬Ā4.

Clinical image of partial anodontia: a 10-year-old patient with multiple missing teeth. Adapted from Kim JY, Lee KH, La JY, Lee DJ, An SY, Kim YH, et al. Removable flexible denture for children with oligodontia: a case report. J Korean Acad Pediatr Dent 2009; 36: 150-6.

Figure┬Ā5.

Radiographic image of a patient with partial anodontia: the radiograph reveals multiple missing teeth along with morphological abnormalities of the maxillary first molars. The missing permanent teeth include six maxillary anterior teeth, maxillary left and right second premolars, mandibular left and right central incisors, and mandibular left and right canines, totaling 12 missing teeth. Adapted from Kim JY, Lee KH, La JY, Lee DJ, An SY, Kim YH, et al. Removable flexible denture for children with oligodontia: a case report. J Korean Acad Pediatr Dent 2009; 36: 150-6.

Figure┬Ā6.

Clinical image of regional odontodysplasia: the partially erupted maxillary right first molar exhibits an irregular yellowish-brown appearance and an abnormal crown morphology. The maxillary right permanent central and lateral incisors have failed to erupt due to incomplete crown development. Adapted from Song J. A clinical and radiological study of regional odontodysplasia: five-year follow-up. J Korean Acad Pediatr Dent 2014; 41: 322-7.

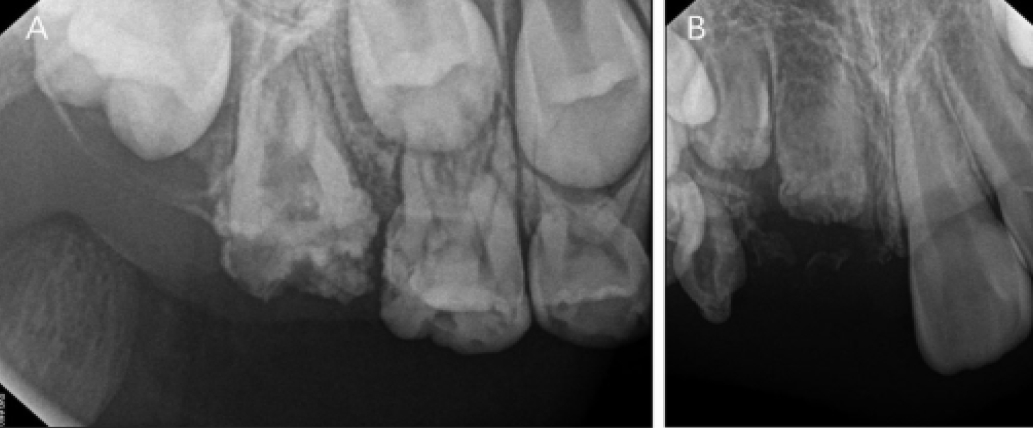

Figure┬Ā7.

Radiographic image of regional odontodysplasia: the maxillary right first molar appears as a "ghost tooth" with an abnormal crown and root morphology. Additionally, the maxillary right permanent central and lateral incisors display underdeveloped "tooth buds." Adapted from Song J. A clinical and radiological study of regional odontodysplasia: five-year follow-up. J Korean Acad Pediatr Dent 2014; 41: 322-7.

Figure┬Ā8.

Clinical image of molar-incisor hypomineralization (MIH): this condition presents with various colors and morphological changes.

Figure┬Ā9.

Post-eruption breakdown: molar-incisor hypomineralization (MIH) can exhibit a pattern of post-eruption breakdown.

Figure┬Ā10.

Severe molar-incisor hypomineralization radiograph: extensive enamel defects are observed in the first molars.

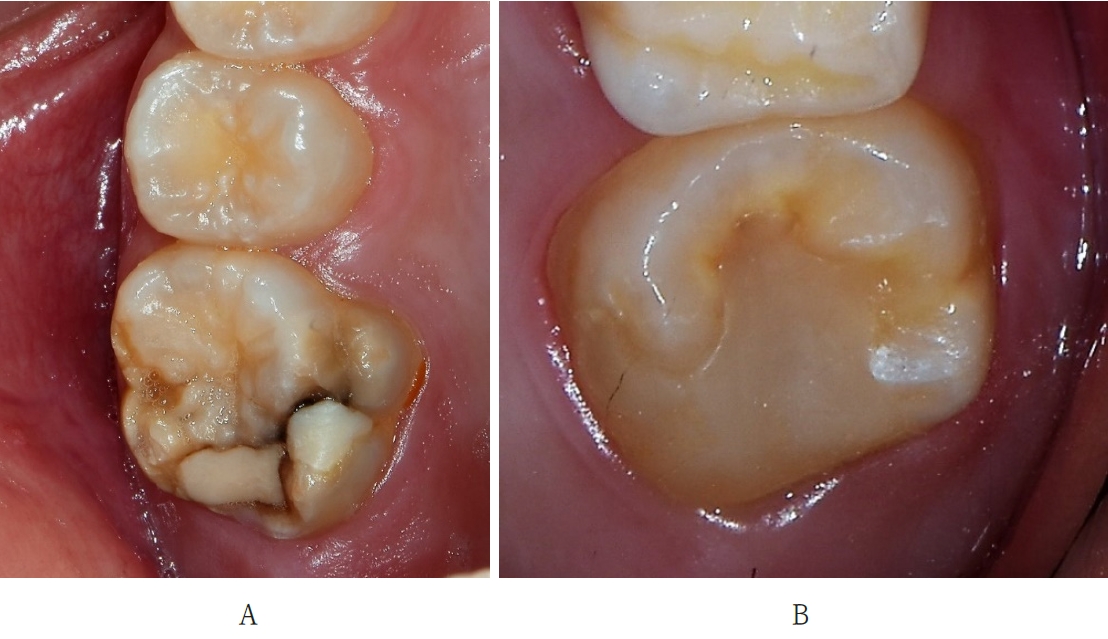

Figure┬Ā11.

Atypical restoration of severe molar-incisor hypomineralization (MIH). A. Severe MIH restored with glass ionomer cement in an atypical manner. B. Severe MIH restored with composite resin in an atypical manner.

Figure┬Ā12.

Clinical image of molar-incisor malformation (MIM): The affected maxillary first molars appear relatively intact in crown shape, while the maxillary central incisors exhibit a wedge-shaped notch at the cervical region. In the mandible, the first molars affected by MIM were extracted, and space maintainers were placed.

REFERENCES

1. ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖśĻ┤Ćļ”¼ [Internet]. Cheongju: Korean Disease Control and Preventin Agency; 2022 [cited 2024 Nov 20]. Availabe from: https://www.kdca.go.kr/contents.es?mid=a20303040100.

2. helpline.kdca.go.kr [Internet]. Cheongju: Korean Disease Control and Preventin Agency; c2018 [cited 2024 Nov 20].. Available from https://helpline.kdca.go.kr/cdchelp.

3. Garrocho-Rangel A, D├Īvila-Zapata I, Mart├Łnez-Rider R, Ruiz-Rodr├Łguez S, Pozos-Guill├®n A. Dentinogenesis imperfecta type II in children: a scoping review. J Clin Pediatr Dent 2019; 43: 147ŌĆō54.

5. Shields ED, Bixler D, el-Kafrawy AM. A proposal classification for heritable human dentin defects with a description of a new entity. Arch Oral Biol 1973; 18: 543ŌĆō53.

6. Kim JW, Nam SH, Jang KT, Lee SH, Kim CC, Hahn SH et al. A novel splice acceptor mutation in the DSPP gene causing dentinogenesis imperfecta type II. Hum Genet 2004; 115: 248ŌĆō54.

7. Poulsen S, Gj├Ėrup H, Haubek D, Haukali G, Hintze H, L├Ėvschall H et al. Amelogenesis imperfecta - a systematic literature review of associated dental and oro-facial abnormalities and their impact on patients. Acta Odontol Scand 2008; 66: 193ŌĆō9.

8. Sabandal MM, Sch├żfer E. Amelogenesis imperfecta: review of diagnostic findings and treatment concepts. Odontology 2016; 104: 245ŌĆō56.

9. Bin Saleh SS. Etiology, classification, and restorative management of amelogenesis imperfecta among children and young adults: a scoping review. Cureus 2023; 15: e49968.

10. Dashash M, Yeung CA, Jamous I, Blinkhorn A. Interventions for the restorative care of amelogenesis imperfecta in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev 2013; 2013: CD007157.

11. Kim JY, Lee KH, La JY, Lee DJ, An SY, Kim YH et al. Removable flexible denture for children with oligodontia: a case report. J Korean Acad Pediatr Dent 2009; 36: 150ŌĆō6.

12. Haselden K, Hobkirk JA, Goodman JR, Jones SP, Hemmings KW. Root resorption in retained deciduous canine and molar teeth without permanent successors in patients with severe hypodontia. Int J Paediatr Dent 2001; 11: 171ŌĆō8.

13. K├╝chler EC, Risso PA, Costa Mde C, Modesto A, Vieira AR. Studies of dental anomalies in a large group of school children. Arch Oral Biol 2008; 53: 941ŌĆō6.

14. Fauzi NH, Ardini YD, Zainuddin Z, Lestari W. A review on non-syndromic tooth agenesis associated with PAX9 mutations. Jpn Dent Sci Rev 2018; 54: 30ŌĆō6.

15. Nijakowski K, Wo┼ø P, Surdacka A. Regional odontodysplasia: a systematic review of case reports. Int J Environ Res Public Health 2022; 19: 1683.

16. Song J. A clinical and radiological study of regional odontodysplasia: five-year follow-up. J Korean Acad Pediatr Dent 2014; 41: 322ŌĆō7.

17. Alotaibi O, Alotaibi G, Alfawaz N. Regional odontodysplasia: an analysis of 161 cases from 1953 to 2017. Saudi Dent J 2019; 31: 306ŌĆō10.

18. Ramakrishnan M, Menon P. Odontodysplasia involving single tooth: a rare entity. SRM J Res Dent Sci 2014; 5: 140ŌĆō2.

19. Shah N, Gupta YK. Generalized odontodysplasia--a case report. J Indian Soc Pedod Prev Dent 16: 40ŌĆō43. 1998.

20. Tervonen SA, Stratmann U, Mokrys K, Reichart PA. Regional odontodysplasia: a review of the literature and report of four cases. Clin Oral Investig 2004; 8: 45ŌĆō51.

21. Rashidian A, Afsharian Zadeh M, Azarshab M, Zarrabian T. Regional odontodysplasia: report of a case. J Dent (Shiraz) 2013; 14: 197ŌĆō200.

22. Sara Mistry N, Muwaquet Rodriguez S. Comparison of aesthetic treatments for molar-incisor hypomineralisation: systematic review and meta-analysis. Saudi Dent J 2024; 36: 222ŌĆō7.

23. Rolim TZ, da Costa TR, Wambier LM, Chibinski AC, Wambier DS, da Silva Assun├¦├Żo LR et al. Adhesive restoration of molars affected by molar incisor hypomineralization: a randomized clinical trial. Clin Oral Investig 2021; 25: 1513ŌĆō24.

24. de Souza JF, Fragelli CB, Jeremias F, Paschoal MA, Santos-Pinto L, de C├Īssia Loiola Cordeiro R. Eighteen-month clinical performance of composite resin restorations with two different adhesive systems for molars affected by molar incisor hypomineralization. Clin Oral Investig 2017; 21: 1725ŌĆō33.

25. Haidar M, Raslan N. Comparative study of articaine 4% versus lidocaine 2% in the local anesthesia of permanent mandibular frst molars afected by MIH: a randomized controlled trial. Eur Arch Paediatr Dent 2023; 24: 621ŌĆō30.

26. Singh SK, Goyal A, Gauba K, Bhandari S, Kaur S. Full coverage crowns for rehabilitation of MIH affected molars: 24 month randomized clinical trial. Eur Arch Paediatr Dent 2022; 23: 147ŌĆō58.

27. Lee HS, Kim SH, Kim SO, Lee JH, Choi HJ, Jung HS et al. A new type of dental anomaly: molar-incisor malformation (MIM). Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2014; 118: 101ŌĆō9.e3.

28. Lee HS, Kim SH, Kim SO, Choi BJ, Cho SW, Park W et al. Microscopic analysis of molar - incisor malformation. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2015; 119: 544ŌĆō52.

29. Wright JT, Curran A, Kim KJ, Yang YM, Nam SH, Shin TJ et al. Molar root-incisor malformation: considerations of diverse developmental and etiologic factors. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2016; 121: 164ŌĆō72.

30. Vargo RJ, Reddy R, Da Costa WB, Mugayar LR, Islam MN et al. Molar-incisor malformation: eight new cases and a review of the literature. Int J Paediatr Dent 2020; 30: 216ŌĆō24.

-

METRICS

-

- 0 Crossref

- 0 Scopus

- 421 View

- 15 Download

- ORCID iDs

-

Hyo-Seol Lee

https://orcid.org/0000-0001-7287-5082 - Related articles

-

Outlier detection in dental research2017 September;55(9)

Sample size determination in dental research2014 September;52(9)

PDF Links

PDF Links PubReader

PubReader ePub Link

ePub Link Full text via DOI

Full text via DOI Download Citation

Download Citation Print

Print