| J Korean Dent Assoc > Volume 63(3); 2025 > Article |

|

Abstract

A rare disease is a disease with a prevalence of Ōēż20,000 people or unknown prevalence because of difficulty in diagnosis, as determined standards set by the Ministry of Health and Welfare. In 2024, 66 new rare diseases were added to the list, bringing the number of nationally managed rare diseases from 1,248 (2023) to 1,314 (2024). In a retrospective study of rare disease patients presenting to pediatric dentistry, the top diseases included 23 cases of Lennox-Gastaut syndrome, 20 cases of Moyamoya disease, 17 cases of Tetralogy of Fallot. In the study of patient cooperation, about 58.3% of patients reported negative cooperation. 113 patients (30.8%) received general anesthesia for dental treatment and 55 patients (15.0%) were sedated. According to a survey of parents of children with rare diseases, the highest need for payment support for dental treatment for children with rare diseases is prosthetic treatment (59%), followed by orthodontic treatment (58%), general anesthesia and hospitalization (46%). When it comes to dental care for children with rare diseases, caregivers feel that the most needed improvement is more specialized dental facilities (54%), followed by expanded reimbursement (49%) and more specialized dental staff (42%). When patients with rare diseases are able to eliminate oral pain through dental care and are able to eat better through the mouth, their systemic health can improve. Therefore, it is important to continue to advocate for policy proposals to provide national coverage for dental care so that patients with rare diseases have access to quality dental care.

ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖśņØĆ ņ£Āļ│æļźĀņØ┤ ļ¦żņÜ░ ļé«ņØĆ ņ¦łĒÖśņ£╝ļĪ£, ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖśņØś ņĀĢĒÖĢĒĢ£ ņĀĢņØśļŖö ĻĄŁĻ░Ćļ¦łļŗż ļŗżļź┤ļŗż. ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖś Ļ░üĻ░üņØĆ ĒÖśņ×É ņłśĻ░Ć ņĀüņ£╝ļéś, ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖśņØś ņóģļźśļŖö 7,000Ļ░£ ņØ┤ņāüņ£╝ļĪ£ ļ░ØĒśĆņĀĖ ņ׳ņ£╝ļ®░, ņŚ░Ļ░ä 250Ļ░£ ņØ┤ņāüņØś ņāłļĪ£ņÜ┤ ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖśņØ┤ ļ░ØĒśĆņ¦ĆĻ│Ā ņ׳ļŗż. 2024ļģä ņĢĮ 3ņ¢Ą ļ¬ģņØś ņé¼ļ×īļōżņØ┤ ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖśņØä ņĢōĻ│Ā ņ׳ņØä Ļ▓āņ£╝ļĪ£ ņČöņĀĢļÉ£ļŗż[1]. ņäĖĻ│äļ│┤Ļ▒┤ĻĖ░ĻĄ¼(WHO)ņŚÉņä£ļŖö Ļ▒░ņŻ╝ņ×É 1ņ▓£ļ¬ģ ņżæ 0.65-1ļ¬ģņØ┤ ņØ┤ĒÖśļÉśļŖö ņ¦łļ│æ ļśÉļŖö ņāüĒā£ļĪ£ ņĀĢņØśĒĢ£ļŗż. ņ£Āļ¤ĮņŚ░ĒĢ®ņŚÉņä£ņØś ņ£Āļ│æļźĀņØĆ 10ļ¦ī ļ¬ģļŗ╣ 50ļ¬ģ ņØ┤ĒĢśņØĖ ņ¦łĒÖśņ£╝ļĪ£, ļ»ĖĻĄŁņØĆ ņ£Āļ│æņØĖĻĄ¼Ļ░Ć 20ļ¦ī ļ¬ģ ņØ┤ĒĢśņØĖ ņ¦łĒÖśņ£╝ļĪ£, ņØ╝ļ│ĖņŚÉņä£ļŖö ļ░£ļ│æ ļ®öņ╗żļŗłņ”śņØ┤ ļČäļ¬ģĒĢśņ¦Ć ņĢŖĻ│Ā, ņ╣śļŻī ļ░®ļ▓ĢņØ┤ ĒÖĢļ”ĮļÉśņ¦Ć ņĢŖņØĆ ņ¦łĒÖśņ£╝ļĪ£, ĒśĖņŻ╝ļŖö ļé£ņ╣ś ņŚ¼ļČĆņÖĆ Ļ┤ĆĻ│ä ņŚåņØ┤ ĒÖśņ×É ņłśĻ░Ć 2,000ļ¬ģ ļ»Ėļ¦īņØĖ ņ¦łĒÖśņ£╝ļĪ£ ņĀĢņØśĒĢśĻ│Ā ņ׳ļŗż[2]. ĻĄŁļé┤ņØś Ļ▓ĮņÜ░, ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖśņØĆ ņ£Āļ│æņØĖĻĄ¼Ļ░Ć 2ļ¦ī ļ¬ģ ņØ┤ĒĢśņØ┤Ļ▒░ļéś ņ¦äļŗ©ņØ┤ ņ¢┤ļĀżņøī ņ£Āļ│æņØĖĻĄ¼ļź╝ ņĢī ņłś ņŚåļŖö ņ¦łĒÖśņ£╝ļĪ£, ļ│┤Ļ▒┤ļ│Ąņ¦ĆļČĆļĀ╣ņ£╝ļĪ£ ņĀĢĒĢ£ ņĀłņ░©ņÖĆ ĻĖ░ņżĆņŚÉ ļö░ļØ╝ ņ¦łļ│æĻ┤Ćļ”¼ņ▓ŁņןņØ┤ Ļ│ĄĻ│ĀĒĢ£ ņ¦łĒÖśņ£╝ļĪ£ ņĀĢņØśĒĢśĻ│Ā ņ׳ļŗż[3].

ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖśņ×ÉņØś ĒÜ©ņ£©ņĀüņØĖ Ļ┤Ćļ”¼, ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖś Ļ┤ĆļĀ© ņŚ░ĻĄ¼ ļ░Å ņé¼ņŚģ ļō▒ņŚÉ ņĀĢļČĆņØś ņĀüĻĘ╣ņĀü Ļ░£ņ×ģņØ┤ ĒĢäņÜöĒĢśņŚ¼ 2015ļģä 12ņøö ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖś Ļ┤Ćļ”¼ļ▓ĢņØ┤ ņĀ£ņĀĢļÉśņŚłĻ│Ā, ņØ┤ļź╝ ĻĘ╝Ļ▒░ļĪ£ ņłśļ”ĮļÉ£ ņĀ£1ņ░© ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖś Ļ┤Ćļ”¼ņóģĒĢ®Ļ│äĒÜŹ(2017-2021)ņŚÉ ļö░ļØ╝ ņ¦łļ│æĻ┤Ćļ”¼ņ▓ŁņŚÉņä£ļŖö ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖś ļō▒ļĪØ ĒåĄĻ│äņé¼ņŚģņØ┤ ņ¦äĒ¢ēļÉśņŚłļŗż[4]. ņ¦łļ│æĻ┤Ćļ”¼ņ▓ŁņØĆ ŃĆīĒؼĻĘĆņ¦łĒÖś Ļ┤Ćļ”¼ļ▓ĢŃĆŹņŚÉ ļö░ļźĖ ĻĄŁĻ░Ć Ļ┤Ćļ”¼ ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖś ĒÖśņ×É ĒśäĒÖ® ļō▒ņØä ĒīīņĢģĒĢśĻĖ░ ņ£äĒĢ£ ĻĄŁĻ░ĆĒåĄĻ│äņé¼ņŚģņØä ņ¦äĒ¢ēĒĢ┤ ņÖöņ£╝ļ®░, ĻĄŁļé┤ ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖśņ×É ĒśäĒÖ®ņØä ņĀ£ņŗ£ĒĢśļŖö ĻĄŁĻ░ĆņŖ╣ņØĖ ĒåĄĻ│äņØĖ ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖśņ×É ĒåĄĻ│ä ņŚ░ļ│┤ļź╝ 2020ļģä 12ņøö Ļ│ĄĒæ£ĒĢ£ Ēøä ļ¦żļģä ļ░£Ļ░äĒĢśĻ│Ā ņ׳ļŗż. ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖśņ×É ĒåĄĻ│äļŖö 5Ļ░£ ņ£ĀĻ┤ĆĻĖ░Ļ┤ĆņØĖ ĻĄŁļ»╝Ļ▒┤Ļ░Ģļ│┤ĒŚśĻ│Ąļŗ©, ĒĢ£ĻĄŁņé¼ĒÜīļ│┤ņןņĀĢļ│┤ņøÉ, Ē¢ēņĀĢņĢłņĀäļČĆ, ĒåĄĻ│äņ▓Ł, Ļ▒┤Ļ░Ģļ│┤ĒŚśņŗ¼ņé¼ĒÅēĻ░ĆņøÉņ£╝ļĪ£ļČĆĒä░ Ē¢ēņĀĢņ×ÉļŻīļź╝ ņłśņ¦æĒĢ┤ ņ×æņä▒ļÉśļŖö Ļ░ĆĻ│ĄĒåĄĻ│äņØ┤ļŗż. Ļ░ü ņŚ░ļÅäļ│ä ņäĖļČĆņĀüņØĖ ĒåĄĻ│ä Ļ▓░Ļ│╝ļŖö ņ¦łļ│æĻ┤Ćļ”¼ņ▓Ł ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖś ĒŚ¼ĒöäļØ╝ņØĖ(http://helpline.kdca.go.kr) ļ░Å ĻĄŁĻ░ĆĒåĄĻ│äĒżĒäĖ(http://www.kosis.kr)ņŚÉņä£ ĒÖĢņØĖņØ┤ Ļ░ĆļŖźĒĢśļŗż[5,6].

ĻĄŁĻ░Ć Ļ┤Ćļ”¼ ļīĆņāü ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖśņØĆ ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖś Ļ┤Ćļ”¼ļ▓ĢļĀ╣ņŚÉ ļö░ļØ╝ 2018ļģäļČĆĒä░ ļ¦żļģä ĒÖĢļīĆ Ļ│ĄĻ│ĀĒĢśĻ│Ā ņ׳ņ£╝ļ®░, ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖś ĒŚ¼ĒöäļØ╝ņØĖ ļłäļ”¼ņ¦æ(https://helpline.kdca.go.kr)ņØä ĒåĄĒĢ┤ ņŗĀĻĘ£ ņ¦ĆņĀĢ ņŗĀņ▓ŁņØä ļ░øĻ│Ā, ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖś Ļ┤Ćļ”¼ņ£äņøÉĒÜīņØś ņĄ£ņóģ ņŗ¼ņØśļź╝ Ļ▒░ņ│É ņ¦ĆņĀĢĒĢśĻ│Ā ņ׳ļŗż.

2024ļģä ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖś ņŗĀĻĘ£ ņ¦ĆņĀĢņØä ņ£äĒĢ£ ņŗ¼ņØśļź╝ ĒåĄĒĢ┤ 66Ļ░£ ņ¦łĒÖśņØ┤ ņČöĻ░Ć ņ¦ĆņĀĢļÉśņ¢┤ ĻĄŁĻ░Ć Ļ┤Ćļ”¼ ļīĆņāü ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖśņØĆ 1,248Ļ░£(2023ļģä)ņŚÉņä£ 1,314Ļ░£(2024ļģä)ļĪ£ ĒÖĢļīĆļÉśņŚłļŗż. ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖśņ£╝ļĪ£ ņ¦ĆņĀĢļÉśļ®┤ ĻĄŁļ»╝Ļ▒┤Ļ░Ģļ│┤ĒŚśĻ│Ąļŗ© ņé░ņĀĢĒŖ╣ļĪĆņĀ£ļÅä ņĀüņÜ® ļ░Å ņ¦łļ│æĻ┤Ćļ”¼ņ▓Ł ĒؼĻĘĆ ņ¦łĒÖśņ×É ņØśļŻīļ╣ä ņ¦ĆņøÉņé¼ņŚģ ļō▒ ĻĄŁĻ░Ć ņ¦ĆņøÉ ņĀĢņ▒ģņ£╝ļĪ£ ņŚ░Ļ│äļÉśņ¢┤ ĒÖśņ×ÉņØś ņØśļŻīļ╣ä ļČĆļŗ┤ņØĆ ņżäņ¢┤ļōĀļŗż. ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖś ņé░ņĀĢĒŖ╣ļĪĆ ņĀüņÜ® ņŗ£ ļ│ĖņØĖ ļČĆļŗ┤ĻĖłņØĆ ņ┤Øņ¦äļŻīļ╣äņØś 10%ļĪ£ Ļ▓ĮĻ░ÉĒĢśĻ│Ā, ņżæņ£äņåīļōØ 120% ļ»Ėļ¦ī(ņåīņĢä 130% ļ»Ėļ¦ī)ņØś ļīĆņāüņ×ÉļŖö ļ│ĖņØĖļČĆļŗ┤ĻĖłņØä ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖśņ×É ņØśļŻīļ╣ä ņ¦ĆņøÉņé¼ņŚģņŚÉņä£ ņ¦ĆņøÉĒĢ£ļŗż.

ĻĄŁļé┤ ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖśņØĆ ņ£Āļ│æņØĖĻĄ¼Ļ░Ć 2ļ¦ī ļ¬ģ ņØ┤ĒĢśņØ┤Ļ▒░ļéś ņ¦äļŗ©ņØ┤ ņ¢┤ļĀżņøī ņ£Āļ│æņØĖĻĄ¼ļź╝ ņĢī ņłś ņŚåļŖö ņ¦łĒÖśņ£╝ļĪ£ ņĀĢņØśĒĢśĻ│Ā, ĻĘ╣ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖśņØĆ ņ£Āļ│æņØĖĻĄ¼Ļ░Ć 200ļ¬ģ ņØ┤ĒĢśļĪ£ ņ£Āļ│æļźĀņØ┤ ĻĘ╣Ē׳ ļé«Ļ▒░ļéś ņ¦łļ│æļČäļźśņĮöļō£Ļ░Ć ņŚåļŖö ņ¦łĒÖśņ£╝ļĪ£ ņĀĢņØśĒĢśĻ│Ā, ĻĖ░ĒāĆņŚ╝ņāēņ▓┤ņØ┤ņāüņ¦łĒÖśņØĆ ņāłļĪ£ņÜ┤ ņŚ╝ņāēņ▓┤ ņØ┤ņāü(ņŚ╝ņāēņ▓┤ Ļ▓░ņåÉ, ņżæļ│Ą ļō▒)ņ£╝ļĪ£ ļ│äļÅäņØś ņ¦łļ│æļČäļźśņĮöļō£ ļśÉļŖö ņ¦łĒÖśļ¬ģņØ┤ ņŚåņ¦Ćļ¦ī, ņ”ØņāüņØ┤ ņĢäļŗī ņ¦łĒÖśņ£╝ļĪ£ ĻĘ£ņĀĢĒĢĀ ņłś ņ׳ļŖö Ļ▓ĮņÜ░ ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖśņ£╝ļĪ£ ņĀĢņØśĒĢ£ļŗż.

ĻĄŁļé┤ ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖśņ×É ļ░£ņāØ, ņé¼ļ¦Ø ļ░Å ņ¦äļŻī ņØ┤ņÜ® ĒśäĒÖ® ņĀĢļ│┤ļź╝ ļŗ┤ņØĆ ŌĆś2022 ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖśņ×É ĒåĄĻ│ä ņŚ░ļ│┤ŌĆÖĻ░Ć 2024ļģä 11ņøöņŚÉ Ļ│ĄĒæ£ļÉśņŚłļŗż[7]. ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖś ņé░ņĀĢĒŖ╣ļĪĆ ļō▒ļĪØņ×ÉļŻīļź╝ ņłśņ¦æĒĢśņŚ¼ ņ×æņä▒ļÉ£ ņŚ░ļ│┤ņØś ņŻ╝ņÜö ļé┤ņÜ®ņØĆ ļŗżņØīĻ│╝ Ļ░Öļŗż. 2022ļģä 1ņøö 1ņØ╝ ĻĖ░ņżĆņ£╝ļĪ£, 1,123Ļ░£ ņ¦łĒÖś ņżæ ņ┤Ø 770Ļ░£ņØś ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖśņŚÉ ņŗĀĻĘ£ĒÖśņ×ÉĻ░Ć ļō▒ļĪØļÉśņ¢┤ ņ┤Ø ļ░£ņāØņ×É ņłśļŖö 54,952ļ¬ģņØ┤Ļ│Ā, ļé©ņ×ÉļŖö 27,357ļ¬ģ(49.8%), ņŚ¼ņ×ÉļŖö 27,595ļ¬ģ(50.2%)ņØ┤ņŚłļŗż. ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖś ļ░£ņāØņ×É ņżæ Ļ▒┤Ļ░Ģļ│┤ĒŚśĻ░Ćņ×ģņ×ÉļŖö 50,678ļ¬ģ(92.2%)ņ£╝ļĪ£ ņĀäņ▓┤ Ļ▒┤Ļ░Ģļ│┤ĒŚśĻ░Ćņ×ģņ×ÉņØś 0.10%ņØ┤ļ®░, ņØśļŻīĻĖēņŚ¼ņłśĻĖēĻČīņ×ÉļŖö 4,274ļ¬ģ(7.8%)ņ£╝ļĪ£ ņĀäņ▓┤ ņØśļŻīĻĖēņŚ¼ņłśĻĖēĻČīņ×ÉņØś 0.31%ņØ┤ļŗż. ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖś ļ░£ņāØņ×É 54,952ļ¬ģ ņżæ ĻĘ╣ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖśņØĆ 2,074ļ¬ģ(3.8%), ĻĖ░ĒāĆņŚ╝ņāēņ▓┤ņØ┤ņāüņ¦łĒÖśņØĆ 88ļ¬ģ(0.2%)ņØ┤ļ®░, ĻĘĖ ņÖĖ ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖśņØĆ 52,790ļ¬ģ(96.1%)ņØ┤ļŗż. ĒåĄĻ│äņ▓ŁņØś ŌĆśņé¼ļ¦ØņøÉņØĖĒåĄĻ│äŌĆÖ ņ×ÉļŻīļź╝ ņØ┤ņÜ®ĒĢśņŚ¼, 2022ļģä ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖś ļ░£ņāØņ×É ņżæ ļŗ╣ĒĢ┤ ņŚ░ļÅä ņé¼ļ¦Øņ×ÉļŖö ņ┤Ø 1,902ļ¬ģ(3.5%)ņØ┤Ļ│Ā, ņØ┤ ņżæ 60ņäĖ ņØ┤ņāüņØĆ 1,630ļ¬ģ(85.7%)ņØ┤ļŗż. 2022ļģä ņŗĀĻĘ£ ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖś ļ░£ņāØņ×É ņżæņŚÉņä£ ņé░ņĀĢĒŖ╣ļĪĆ ņĄ£ņ┤ł ļō▒ļĪØ ņØ┤Ēøä 12Ļ░£ņøö ļÅÖņĢłņØś ņ¦äļŻī ņØ┤ņÜ® ņĀĢļ│┤ļź╝ Ļ▒┤Ļ░Ģļ│┤ĒŚśņŗ¼ņé¼ĒÅēĻ░ĆņøÉņ£╝ļĪ£ļČĆĒä░ ņłśņ¦æĒĢśņŚ¼ ņ×æņä▒ļÉ£ ņ¦äļŻī ņØ┤ņÜ® ĒåĄĻ│äļź╝ ņé┤ĒÄ┤ļ│┤ļ®┤, ņ¦äļŻī ņŗżņØĖņøÉņØĆ ņ┤Ø 52,818ļ¬ģņØ┤Ļ│Ā, 1ņØĖļŗ╣ ĒÅēĻĘĀ ņ┤Øņ¦äļŻīļ╣ä(ĻĖēņŚ¼ļ╣äņÖĆ ĒÖśņ×É ļ│ĖņØĖļČĆļŗ┤ĻĖłņØä ĒĢ®ĒĢ£ ĻĖłņĢĪ)ļŖö 639ļ¦īņøÉņØ┤ņŚłļŗż. ĻĘĖ ņżæ ĒÖśņ×É ļ│ĖņØĖļČĆļŗ┤ĻĖłņØĆ 66ļ¦īņøÉņØ┤Ļ│Ā, ņØ┤ ņżæ ņ¦äļŻīļ╣ä ļČĆļŗ┤ņØ┤ Ēü░ ļŗ©ņØ╝ ņ¦łĒÖśņØĆ ĒŚīĒä░ņ”ØĒøäĻĄ░, Ļ│ĀņēÉļ│æ ļō▒ņØ┤ņŚłļŗż. ĒŚīĒä░ņ”ØĒøäĻĄ░ņØĆ 2.6ņ¢ĄņøÉ (ļ│ĖņØĖļČĆļŗ┤ĻĖł 2,668ļ¦īņøÉ)ņØ┤Ļ│Ā, Ļ│ĀņēÉļ│æņØĆ 1.2ņ¢ĄņøÉ (ļ│ĖņØĖļČĆļŗ┤ĻĖł 1,209ļ¦īņøÉ)ņØ┤ņŚłļŗż.

ĻĄŁļé┤ ņåīņĢä ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖś ĒÖśņ×ÉņØś ņ╣śĻ│╝ ņ¦äļŻī ĒśäĒÖ®ņŚÉ ļīĆĒĢ£ ņĮöĒśĖĒŖĖ ĻĄ¼ņČĢ ņŚ░ĻĄ¼Ļ░Ć ņØ┤Ļ▒┤Ēؼ ņåīņĢäņĢö┬ĘĒؼĻĘĆņ¦łĒÖś ĻĘ╣ļ│Ą ņé¼ņŚģņØś ņ¦ĆņøÉņ£╝ļĪ£ 2023ļģäļČĆĒä░ 2025ļģäĻ╣īņ¦Ć ļīĆĒĢ£ņåīņĢäņ╣śĻ│╝ĒĢÖĒÜī ņåīņåŹ ĻĄÉņłśļŗśļōżņØ┤ ņŚ░ĻĄ¼ļź╝ ņ¦äĒ¢ēĒĢśĻ│Ā ņ׳ļŗż. ĒøäĒ¢źņĀü ĒÖśņ×ÉņŚÉ ļīĆĒĢ£ ņĪ░ņé¼Ļ░Ć 2023ļģäļČĆĒä░ 2024ļģäĻ╣īņ¦Ć 11Ļ░£ ļīĆĒĢÖļ│æņøÉ ļé┤ ņåīņĢäņ╣śĻ│╝ņŚÉ ļé┤ņøÉĒĢśļŖö ĒÖśņ×ÉļōżņØä ļīĆņāüņ£╝ļĪ£ ņ¦äĒ¢ēņØ┤ ļÉśņ¢┤ ņ┤Ø 276Ļ▒┤ņØ┤ ļō▒ļĪØļÉśņŚłļŗż. ļ¦ī 18ņäĖ ņØ┤ĒĢś ņåīņĢäņ▓ŁņåīļģäņØä ļīĆņāüņ£╝ļĪ£ ņåīņĢäņ╣śĻ│╝ņŚÉ ļé┤ņøÉĒĢ£ ĒøäĒ¢źņĀü ĒÖśņ×ÉļŖö ļé©ņ×É 148ļ¬ģ(46.4%), ņŚ¼ņ×É 128ļ¬ģ(53.6%)ņØ┤ņŚłļŗż. ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖś ĒÖśņ×ÉļōżņØ┤ ņ▓śņØīņ£╝ļĪ£ ņ╣śĻ│╝ņŚÉ ļé┤ņøÉĒĢśļŖö ņŚ░ļĀ╣ņØĆ ĒÅēĻĘĀ 5.9ņäĖļĪ£ ņĪ░ņé¼ļÉśņŚłļŗż.

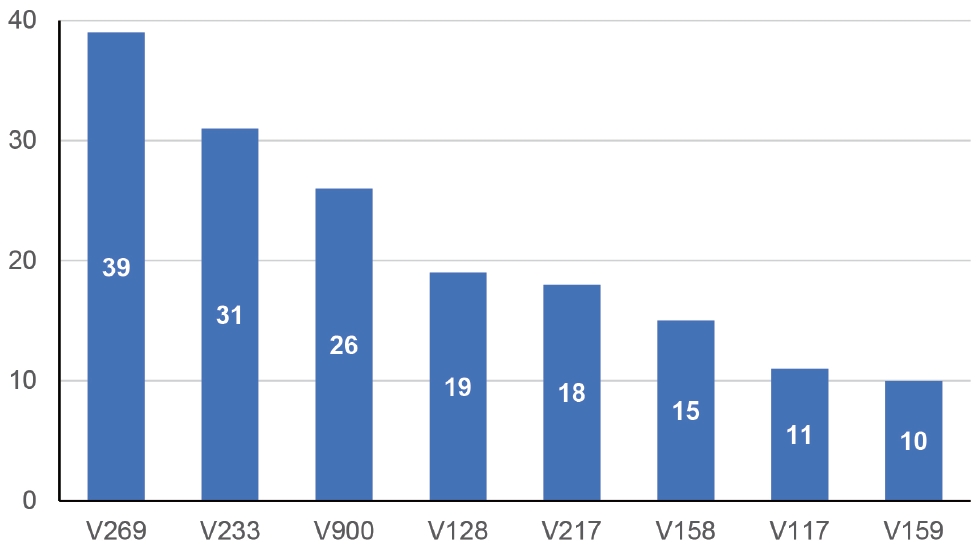

ņ¦łĒÖśļ│ä ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖś ņé░ņĀĢĒŖ╣ļĪĆņĮöļō£(VņĮöļō£)ņÖĆ ĒĢ£ĻĄŁĒæ£ņżĆņ¦łļ│æņé¼ņØĖ ļČäļźś(Korean Standard Classification of Diseases, KCD) ņĮöļō£ņŚÉ ļö░ļØ╝ ņłśņ¦æļÉ£ ĒøäĒ¢źņĀü ĒÖśņ×ÉņØś ĒśäĒÖ®ņØä ļČäņäØĒĢśņśĆņØä ļĢī, ņāüņ£ä ņ¦łĒÖśņ£╝ļĪ£ ļĀłļģ╣ņŖż-Ļ░ĆņŖżĒåĀņ”ØĒøäĻĄ░(Lennox-Gastaut syndrome) 23Ļ▒┤, ļ¬©ņĢ╝ļ¬©ņĢ╝ļ│æ(Moyamoya disease) 20Ļ▒┤, ĒīöļĪ£ļäżņ¦ĢĒøä(Tetralogy of Fallot) 17Ļ▒┤, ļ░®ņŗżņżæĻ▓®Ļ▓░ņåÉ(Atrioventricular septal defect) 11Ļ▒┤ņ£╝ļĪ£ ĒÖĢņØĖļÉśņŚłļŗż. KCD codeņØś ņ▓½ ļīĆļ¼Ėņ×Éļź╝ ĻĖ░ņżĆņ£╝ļĪ£ ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖś ĒÖśņ×Éļź╝ ļČäļźśĒĢśņśĆļŗż(Table 1). ņäĀņ▓£ ĻĖ░ĒśĢ, ļ│ĆĒśĢ ļ░Å ņŚ╝ņāēņ▓┤ ņØ┤ņāü(CON)ņ£╝ļĪ£ ļČäļźśļÉ£ ĒÖśņ×ÉļŖö ņ┤Ø 149ļ¬ģ(54%)ņ£╝ļĪ£ Ļ░Ćņן ļåÆņØĆ ļ╣äņ£©ņØä ļ│┤ņØ┤Ļ│Ā, ļŗżņØīņ£╝ļĪ£ ņŗĀĻ▓ĮĻ│äĒåĄņØś ņ¦łĒÖś(NER)ņØ┤ 47ļ¬ģ(17%)ņØä ļ│┤ņśĆļŗż. ņé░ņĀĢĒŖ╣ļĪĆņĮöļō£ļź╝ ņØ┤ņÜ®ĒĢśņŚ¼ ļČäļźśĒĢśņśĆņØä ļĢī, V269Ļ░Ć 39Ļ▒┤, V233ņØ┤ 31Ļ▒┤, V900ņØ┤ 26Ļ▒┤ņ£╝ļĪ£ ņĪ░ņé¼ļÉśņŚłļŗż(Fig. 1).

ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖś ĒÖśņ×ÉņØś ĒśæņĪ░ļÅäļź╝ ŌĆ£Definitely NegativeŌĆØ, ŌĆ£NegativeŌĆØ, ŌĆ£PositiveŌĆØ, ŌĆ£Definitely PositiveŌĆØņØś 4Ļ░Ćņ¦ĆļĪ£ ĻĄ¼ļČäĒĢ£ ņĪ░ņé¼ Ļ▓░Ļ│╝, ĒśæņĪ░ļÅäĻ░Ć "Definitely Negative"ņØĖ ĒÖśņ×ÉĻ░Ć 12ļ¬ģ(12.5%), "Negative"ņØĖ Ļ▓ĮņÜ░ļŖö 44ļ¬ģ(45.8%)ņ£╝ļĪ£ ņĢĮ 58.3%ņØś ĒÖśņ×ÉĻ░Ć ļČĆņĀĢņĀüņØĖ ĒśæņĪ░ļÅäļź╝ ļ│┤ņśĆļŗż. ņ╣śĻ│╝ ņ╣śļŻī ļ░®ļ▓ĢņŚÉ ļīĆĒĢ£ ņĪ░ņé¼ Ļ▓░Ļ│╝, ņĀäņŗĀļ¦łņĘ©ļź╝ ļ░øņØĆ ĒÖśņ×ÉļŖö 113ļ¬ģ(30.8%)ņØ┤Ļ│Ā, ņÖĖļל ņ¦äņĀĢļ▓ĢņØĆ 55ļ¬ģ(15.0%)ņØ┤ņŚłļŗż. ņ╣śĻ│╝ ņ╣śļŻī ņŗ£ 48ļ¬ģ(14.2%)ņØś ĒÖśņ×ÉĻ░Ć ņśłļ░®ņĀü ĒĢŁņāØņĀ£ļź╝ ļ│ĄņÜ®ĒĢśņśĆĻ│Ā, ļ│ĄņÜ® ņżæņØĖ ņĢĮļ¼╝ņŚÉ ļīĆĒĢ┤ ņĪ░ņĀĢņØ┤ ĒĢäņÜöĒĢ£ ĒÖśņ×ÉļŖö 28ļ¬ģ(8.2%)ņØ┤ņŚłļŗż.

ļö░ļØ╝ņä£, ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖś ĒÖśņ×ÉņØś ņ╣śĻ│╝ ņ╣śļŻīļŖö ņĀäņŗĀņĀüņØĖ Ļ▒┤Ļ░Ģ ņāüĒā£ ļ░Å ĒśæņĪ░ļÅä ļČĆņĪ▒ņ£╝ļĪ£ ņØĖĒĢ┤ ņ¦äļŻīņØś ņ¢┤ļĀżņøĆņØ┤ ņ׳Ļ│Ā, ņ╣śļŻī ņĀä Ļ│ĀļĀż ņé¼ĒĢŁļōżņØ┤ ļ¦ÄņØ┤ ņ׳ņ¢┤ ĒÖśņ×ÉļōżņØś ņ¦łĒÖśņŚÉ ļīĆĒĢ£ ņØ┤ĒĢ┤Ļ░Ć ļ░śļō£ņŗ£ ĒĢäņÜöĒĢ£ ņāüĒÖ®ņØ┤ļŗż.

ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖś ĒÖśņ×É 1ņØĖļŗ╣ ņĀäņ▓┤ ņ¦äļŻīļ╣äņØś ĒÅēĻĘĀņØĆ ņĢĮ 2,200,000ņøÉ ņØ┤ņāüņØ┤ņŚłļŗż. ļ╣äĻĖēņŚ¼ ĒĢŁļ¬®Ļ│╝ ņŗżņłśļé®ņĢĪ(ļ│ĖņØĖļČĆļŗ┤ĻĖł)ņØĆ Ļ░üĻ░ü 1,090,000ņøÉĻ│╝ 1,356,000ņøÉ ņłśņżĆņ£╝ļĪ£ ļåÆņØĆ ļ╣äņÜ®ņØś ņ╣śļŻīļ╣äĻ░Ć ņ¦ĆņČ£ļÉśĻ│Ā ņ׳ņŚłļŗż. ļé┤ņøÉļŗ╣ ņ¦äļŻīļ╣äļź╝ ļČäņäØĒ¢łņØä ļĢī, ņĀäņ▓┤ ņ¦äļŻīļ╣äņØś ĒÅēĻĘĀņØ┤ ņĢĮ 189,000ņøÉņØ┤ļ®░, ĒŖ╣Ē׳ ļ╣äĻĖēņŚ¼ņÖĆ ļ│ĖņØĖļČĆļŗ┤ĻĖłņØś ĒÅēĻĘĀņØ┤ Ļ░üĻ░ü ņĢĮ 101,000ņøÉĻ│╝ 116,000ņøÉņ£╝ļĪ£ ļéśĒāĆļé¼ļŗż.

ņäĖļČĆņĀüņØĖ ņ¦łĒÖśĻĄ░ ļČäņäØņŚÉņä£ļŖö ņŗĀĻ▓ĮĻ│äĒåĄņØś ņ¦łĒÖś(NER)ņØś Ļ▓ĮņÜ░, 1ņØĖļŗ╣ ĒÅēĻĘĀ ņ¦äļŻīļ╣äĻ░Ć 3,100,000ņøÉņØä ņ┤łĻ│╝ĒĢśļ®░, ņł£ĒÖśĻĖ░Ļ│äĒåĄ ņ¦łĒÖś(CIR)ļÅä ļ╣äņŖĘĒĢ£ ņłśņżĆņ£╝ļĪ£ ļåÆņØĆ ļ╣äņÜ®ņØś ņ¦äļŻīļ╣äĻ░Ć ņ¦ĆņČ£ļÉśĻ│Ā ņ׳ņŚłļŗż. ņØ┤ļ¤¼ĒĢ£ Ļ▓ĮņĀ£ņĀü ļČĆļŗ┤ņØĆ ņØśļŻīļ╣äļ┐Éļ¦ī ņĢäļŗłļØ╝ ņ╣śļŻī ļ░Å Ļ┤Ćļ”¼ Ļ│╝ņĀĢņŚÉņä£ ļ░£ņāØĒĢśļŖö ņČöĻ░ĆņĀüņØĖ ļ╣äņÜ®ņ£╝ļĪ£ ņØĖĒĢ┤ Ļ░ĆņĪ▒ņØś ņ×¼ņĀĢņŚÉ ļåÆņØĆ ļČĆļŗ┤ņØä ļ»Ėņ╣śĻ│Ā ņ׳ņŚłļŗż.

ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖś ņåīņĢäņ▓Łņåīļģä ļ│┤ĒśĖņ×Éļź╝ ļīĆņāüņ£╝ļĪ£ ņäżļ¼ĖņĪ░ņé¼ļź╝ ņŗżņŗ£ĒĢśņśĆļŗż(Table 2). 126ļ¬ģņØś ļ│┤ĒśĖņ×ÉĻ░Ć ļŗżņØīņØś ļ¼ĖĒĢŁņŚÉ ļīĆĒĢ┤ ļ│Ąņłś ņØæļŗĄņØä ĒĢśņśĆļŗż. ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖś ņ×ÉļģĆņØś ņ╣śĻ│╝ ņ╣śļŻīņŚÉņä£ Ļ▓ĮņĀ£ņĀüņ£╝ļĪ£ Ļ░Ćņן ļČĆļŗ┤ņØ┤ Ēü░ ĒĢŁļ¬®ņŚÉ ļīĆĒĢ┤ņä£ ņĀäņŗĀļ¦łņĘ© ļ░Å ņ×ģņøÉ(40%)ņØ┤ Ļ░Ćņן ļåÆņĢśĻ│Ā, ĻĄÉņĀĢņ╣śļŻī(38%), ļ│┤ņ▓Āņ╣śļŻī(38%) ļō▒ņØś ņł£ņä£ļź╝ ļ│┤ņśĆļŗż. ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖś ņ¢┤ļ”░ņØ┤ļōżņØś ņ╣śĻ│╝ ņ╣śļŻī ņŗ£ ņØśļŻīļ│┤ņןņØ┤ ĒĢäņÜöĒĢ£ ĒĢŁļ¬®ņŚÉ ļīĆĒĢ┤ņä£ļŖö ļ│┤ņ▓Āņ╣śļŻī(59%)Ļ░Ć Ļ░Ćņן ļåÆņĢśĻ│Ā, ĻĄÉņĀĢņ╣śļŻī(58%), ņĀäņŗĀļ¦łņĘ© ļ░Å ņ×ģņøÉ(46%) ļō▒ņØś ņł£ņä£ļź╝ ļ│┤ņśĆļŗż. ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖś ņ¢┤ļ”░ņØ┤ļōżņØś ņ╣śĻ│╝ ņ╣śļŻīņŚÉņä£ Ļ░Ćņן Ļ░£ņäĀņØ┤ ĒĢäņÜöĒĢ£ ļČĆļČäņŚÉļŖö ņĀäļ¼Ėņ╣śĻ│╝ ņØśļŻīņŗ£ņäż ņ”ØĻ░Ć(54%)Ļ░Ć Ļ░Ćņן ļåÆņĢśĻ│Ā, ņØśļŻīļ╣ä ļ│┤ņןĒÖĢļīĆ(49%), ņĀäļ¼Ėņ╣śĻ│╝ ņØśļŻīņ¦ä ĒÖĢņČ®(42%) ļō▒ņØś ņł£ņä£ļź╝ ļ│┤ņśĆļŗż. ņ×ÉļģĆĻ░Ć ņ╣śĻ│╝ ņ╣śļŻīļź╝ ļ░øĻ▓ī ļÉ£ Ēøä Ļ░Ćņן ņóŗņĢäņ¦ä ņĀÉņŚÉ ļīĆĒĢ┤ņä£ļŖö ņ╣śņĢä ĒåĄņ”ØņØ┤ ĒĢ┤ņåīļÉśĻ│Ā, ņØīņŗØņØä ņל ņö╣ņØä ņłś ņ׳Ļ▓ī ļÉśņŚłļŗżļŖö ļé┤ņÜ®ņØś ļŗĄļ│ĆņØ┤ ļ¦ÄņĢśļŗż. ņ×ÉļģĆĻ░Ć ņ╣śĻ│╝ ņ╣śļŻīļź╝ ļ░øņ£╝ļ®┤ņä£ ļČłļ¦īņĪ▒ņŖżļ¤¼ņÜ┤ ņĀÉņŚÉ ļīĆĒĢ┤ņä£ļŖö ņ¦æ ļČĆĻĘ╝ņŚÉ ņ׳ļŖö ņŗ£ņäżņŚÉņä£ ņ╣śļŻīļź╝ ļ░øņØä ņłś ņŚåņ¢┤ ļČłĒÄĖĒĢśļŗżļŖö ļé┤ņÜ®Ļ│╝ ņ¦äļŻīļ╣äļČĆļŗ┤ņŚÉ ļīĆĒĢ£ ļé┤ņÜ®ņØś ļŗĄļ│ĆņØ┤ ļ¦ÄņĢśļŗż. ļ│┤ĒśĖņ×ÉļōżņØĆ ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖś ņĢäņØ┤ļōżņØś ņ╣śĻ│╝ ņ╣śļŻī ņŗ£ Ļ▓ĮņĀ£ņĀü ļČĆļŗ┤ņØä ņżäņØ╝ ņłś ņ׳ļÅäļĪØ ņ¦ĆņøÉļ░øņØä ņłś ņ׳ļŖö ĒĢŁļ¬®ņØś ĒÖĢļīĆĻ░Ć ĒĢäņÜöĒĢśļŗżļŖö ņØśĻ▓¼ņØä ņĀ£ņŗ£ĒĢśņśĆļŗż.

ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖśņØĆ ļ░£ļ│æ Ēøä ĒÜīļ│ĄņØ┤ ņ¢┤ļĀĄĻ│Ā ĒÅēņāØņŚÉ Ļ▒Ėņ│É ņןĻĖ░ņĀüņ£╝ļĪ£ ņ╣śļŻīļź╝ ļ░øĻ▓ī ļÉśļŖö ņ¦łĒÖśņ£╝ļĪ£, ĒÖśņ×ÉņÖĆ ĻĘĖ Ļ░ĆņĪ▒ņØś ņŗ¼ļ”¼ ņé¼ĒÜīņĀü, Ļ▓ĮņĀ£ņĀü ļČĆļŗ┤ņØ┤ Ēü░ ļ¼ĖņĀ£ņØ┤ļ®░, ļ░£ņāØņ×É ņłśļÅä ĻĘ╣ņåīņłśņØ┤ļ»ĆļĪ£ ņ¦ĆņåŹņĀüņØĖ ĻĄŁĻ░ĆņĀü ņ░©ņøÉņØś ņ¦ĆņøÉĻ│╝ ļģĖļĀźņØ┤ ĒĢäņÜöĒĢ£ ņ¦łļ│æņØ┤ļŗż.

ņĀä ņäĖĻ│äņĀüņ£╝ļĪ£ ņłśļ¦ÄņØĆ ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖśņØ┤ ņĪ┤ņ×¼ĒĢśļ®░, ņØ╝ļ░ś ņØĖĻĄ¼ņØś ņĢĮ 8%Ļ░Ć ņØ┤ļ¤¼ĒĢ£ ņ¦łĒÖśņØä ņĢōĻ│Ā ņ׳ļŗż[8]. 2022ļģä Yang ļō▒ņØś ņŚ░ĻĄ¼ņŚÉ ļö░ļź┤ļ®┤ ļ»ĖĻĄŁņŚÉņä£ļŖö 550ļ¦ī ļ¬ģņØś ņ¢┤ļ”░ņØ┤ņÖĆ ņä▒ņØĖņØ┤ ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖśņØä ņĢōĻ│Ā ņ׳Ļ│Ā, ņØ┤ļĪ£ ņØĖĒĢ£ ļłäņĀü Ļ▓ĮņĀ£ņĀü ļČĆļŗ┤ņØĆ 9,970ņ¢Ą ļŗ¼ļ¤¼ ņĀĢļÅäļØ╝Ļ│Ā ĒĢśņśĆļŗż. ņØ┤ ļ╣äņÜ®ņŚÉļŖö ņ¦üņĀæ ņØśļŻīļ╣ä 4,490ņ¢Ą ļŗ¼ļ¤¼(45%), Ļ░äņĀæ ļ╣äņÜ® 4,370ņ¢Ą ļŗ¼ļ¤¼(44%), ļ╣äņØśļŻīļ╣ä 730ņ¢Ą ļŗ¼ļ¤¼(7%), ļ│┤ĒŚśņØ┤ ņĀüņÜ®ļÉśņ¦Ć ņĢŖļŖö ņØśļŻīļ╣ä 380ņ¢Ą ļŗ¼ļ¤¼(4%)Ļ░Ć ĒżĒĢ©ļÉśņŚłļŗż[9]. ĒĢ£ĻĄŁņØĆ 2022ļģä ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖśņ×É ĒåĄĻ│ä ņŚ░ļ│┤ņŚÉ ļö░ļź┤ļ®┤ 1,123Ļ░£ ņ¦łĒÖś ņżæ ņ┤Ø 770Ļ░£ņØś ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖśņŚÉ ņŗĀĻĘ£ĒÖśņ×ÉĻ░Ć ļō▒ļĪØļÉśņ¢┤ ņ┤Øļ░£ņāØņ×É ņłśļŖö 54,952ļ¬ģņØ┤ņŚłļŗż. ĒĢ£ĻĄŁņØĆ ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖśņ£╝ļĪ£ ņ¦ĆņĀĢļÉśļ®┤, ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖś ņé░ņĀĢĒŖ╣ļĪĆ ņĀüņÜ®ņ£╝ļĪ£ ļ│ĖņØĖļČĆļŗ┤ĻĖłņØĆ ņ┤Øņ¦äļŻīļ╣äņØś 10%ļĪ£ Ļ▓ĮĻ░ÉĒĢśĻ│Ā, ņżæņ£äņåīļōØ 120% ļ»Ėļ¦īņØś ļīĆņāüņ×ÉļŖö ļ│ĖņØĖļČĆļŗ┤ĻĖłņØä ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖśņ×É ņØśļŻīļ╣ä ņ¦ĆņøÉņé¼ņŚģņŚÉņä£ ņ¦ĆņøÉļ░øļŖöļŗż. ĻĘĖļ¤¼ļéś, ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖś ĒÖśņ×ÉņØś ņ╣śĻ│╝ ņ╣śļŻīņŚÉ ļīĆĒĢ£ ņØśļŻīļ╣äņ¦ĆņøÉņØĆ ļ»Ėļ╣äĒĢ£ ņāüĒā£ņØ┤ļŗż.

2024ļģä Joo ļō▒ņØ┤ ņŚ░ņäĖļīĆĒĢÖĻĄÉ ņ╣śĻ│╝ļ│æņøÉņŚÉ ļé┤ņøÉĒĢ£ ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖś ņ¢┤ļ”░ņØ┤ņØś ņ╣śĻ│╝ ņ╣śļŻī Ļ▓ĮĒ¢źņØä ņĪ░ņé¼ĒĢśņŚ¼ ļ░£Ēæ£ĒĢśņśĆļŗż[10]. ņåīņĢäĒؼĻĘĆņ¦łĒÖśņ×É 786ļ¬ģņØś ņ×ÉļŻīļź╝ ļČäņäØĒĢ£ Ļ▓░Ļ│╝, ņ╣śĻ│╝ņŚÉ ļ░®ļ¼ĖĒĢśļŖö ņŻ╝ņåīļŖö ņ╣śņĢäņÜ░ņŗØņ”Ø(34.85%), ĻĄ¼Ļ░ĢĻ▓Ćņ¦ä(19.17%), ĻĄÉņĀĢņ╣śļŻī(15.55%), ņÖĖņāü(10.21%) ļō▒ņØ┤ņŚłļŗż. ņŗĀĻ▓ĮĻ│äņ¦łĒÖś(nervous system)ņØ┤ ņ׳ļŖö ĒÖśņ×ÉļŖö ļŹö ļåÆņØĆ ļ╣łļÅäņØś ņןņĢĀļź╝ Ļ░Ćņ¦ĆĻ│Ā ņ׳ņŚłĻ│Ā, ņØ┤ļĪ£ ņØĖĒĢ┤ ņ╣śĻ│╝ ņ╣śļŻīņØś ņ¢┤ļĀżņøĆņØ┤ ņ׳ņ¢┤ ņŗżļ×ĆĒŖĖ Ļ░ÖņØĆ ņśłļ░®ņĀü ņ╣śļŻīļéś ļ│ĄĒĢ®ļĀłņ¦ä ņłśļ│Ą ņ╣śļŻīļź╝ ļŹö ņĀüĻ▓ī ļ░øļŖö Ļ▓ĮĒ¢źņØä ļ│┤ņśĆļŗż. ņäĀņ▓£ņĀü ĻĖ░ĒśĢņØä Ļ░Ćņ¦ä ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖśņ×ÉļōżņØĆ ņĀäņŗĀļ¦łņĘ© ĒĢśņŚÉ ĻĖ░ņä▒ĻĖłĻ┤Ćņ╣śļŻīņÖĆ ņÖĖĻ│╝ņĀü ņłśņłĀ Ļ░ÖņØĆ Ļ┤æļ▓öņ£äĒĢ£ ņ╣śļŻīļź╝ ļ░øĻ│Ā ņ׳ņŚłļŗż.

ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖś ņåīņĢäņ▓ŁņåīļģäņØś Ļ▓ĮņÜ░, ĒśæņĪ░ļÅäĻ░Ć ļČĆņĪ▒ĒĢśņŚ¼ ņ¦äņĀĢļ▓ĢņØ┤ļéś ņĀäņŗĀļ¦łņĘ© ĒĢśņŚÉ ņ╣śĻ│╝ ņ╣śļŻīĻ░Ć ņ¦äĒ¢ēņØ┤ ļÉśņ¢┤ņĢ╝ ĒĢśĻ│Ā, ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖś ĒŖ╣ņ¦ĢņŚÉ ļīĆĒĢ┤ ņØ┤ĒĢ┤ĒĢśļŖö ņĀäļ¼ĖņØśņÖĆ ņ╣śļŻīņŗ£ņäżņØ┤ Ļ░¢ņČ░ņ¦ä Ļ││ņŚÉņä£ ņŻ╝ĻĖ░ņĀüņØĖ ņ╣śļŻī ļ░Å ĻĄ¼Ļ░ĢĻ┤Ćļ”¼ļź╝ ļ░øļŖö Ļ▓āņØ┤ ĒĢäņÜöĒĢśļŗż. ĻĘĖļ¤¼ļéś, ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖś ļ░Å ņןņĢĀĻ░Ć ņ׳ļŖö Ļ▓ĮņÜ░, ņ¦äļŻīļź╝ ļ░øņØä ņłś ņ׳ļŖö ņŗ£ņäżņØ┤ ļČĆņĪ▒ĒĢśĻ│Ā, ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖś ĒÖśņ×ÉņØś ņ╣śĻ│╝ ņ╣śļŻīņÖĆ Ļ┤ĆļĀ©ĒĢśņŚ¼ ļ╣äļ│┤ĒŚś ņ¦äļŻī ĒĢŁļ¬®ņŚÉ ļīĆĒĢ£ ņØśļŻīļ╣ä ņ¦ĆņøÉņØ┤ ļČĆņĪ▒ĒĢśņŚ¼ ņØśļŻīļ╣ä ļČĆļŗ┤ņØ┤ ļåÆņØĆ ņāüĒā£ņØ┤ļŗż. ļö░ļØ╝ņä£, ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖś ĒÖśņ×ÉļōżņØś ņ╣śĻ│╝ ņ╣śļŻīņŚÉ ļīĆĒĢ£ ļ»ĖņČ®ņĪ▒ ņØśļŻī ņÜöĻĄ¼ļź╝ ĒīīņĢģĒĢśņŚ¼ ĻĄŁĻ░ĆņĀü ņ░©ņøÉņØś Ļ▓ĮņĀ£ņĀü ņ¦ĆņøÉņØ┤ ļÉĀ ņłś ņ׳ļÅäļĪØ ņ╣śĻ│╝Ļ│äņØś ļģĖļĀźņØ┤ ĒĢäņÜöĒĢśĻ│Ā, ņ╣śĻ│╝ ņśüņŚŁ ņżæņ”ØņןņĢĀņØĖņŚÉĻ▓ī ņŻ╝ņ¢┤ņ¦ĆļŖö ļ╣äĻĖēņŚ¼ ņ¦äļŻīļ╣ä ļ░Å ņĀäņŗĀļ¦łņĘ©ļ╣ä ņ¦ĆņøÉ Ļ░ÖņØĆ ņ¦äļŻīļ╣äņ¦ĆņøÉņØ┤ ņØ┤ļŻ©ņ¢┤ņ¦ł ņłś ņ׳ļÅäļĪØ ņ¦ĆņåŹņĀüņØĖ ņĀĢņ▒ģņĀü ņĀ£ņĢłņØ┤ ĒĢäņÜöĒĢ£ ņāüĒā£ņØ┤ļŗż. ĻĘĖļ”¼Ļ│Ā, ĒŚ¼Ēöä ļØ╝ņØĖņŚÉņä£ ņĀ£Ļ│ĄĒĢśĻ│Ā ņ׳ļŖö ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖśņŚÉ ļīĆĒĢ£ ņØśĒĢÖņĀü ņĀĢļ│┤ņŚÉļŖö ņ╣śĻ│╝ņØśņé¼ļōżņØ┤ ĒÖ£ņÜ®ĒĢĀ ņłś ņ׳ļŖö ĻĄ¼Ļ░Ģ ļé┤ ĒŖ╣ņ¦Ģ ļ░Å ĻĄ¼Ļ░Ģ Ļ┤Ćļ”¼ņŚÉ ļīĆĒĢ£ ņ×äņāüņ¦äļŻīņ¦Ćņ╣©ņØ┤ ļČĆņĪ▒ĒĢśļŗż. ļö░ļØ╝ņä£, ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖś ĒÖśņ×ÉņØś ņ╣śĻ│╝ ņ╣śļŻī ņŗ£ ņ░ĖĻ│ĀĒĢĀ ņłś ņ׳ļŖö ņĀĢļ│┤ņØś ņĀ£Ļ│ĄņØ┤ ĒĢäņÜöĒĢ£ ņāüĒā£ņØ┤ļ»ĆļĪ£, ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖś ĒÖśņ×ÉļōżņŚÉ ļīĆĒĢ£ ņ╣śĻ│╝ņ╣śļŻī ņ×äņāüņ¦Ćņ╣©ņØ┤ ņČöĻ░ĆļÉĀ ņłś ņ׳ļÅäļĪØ ņ╣śĻ│╝Ļ│ä ņĀäļ¼ĖĻ░ĆļōżņØś ļģĖļĀźņØ┤ ĒĢäņÜöĒĢśļŗż.

ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖś ĒÖśņ×ÉļōżņØ┤ ņ╣śĻ│╝ ņ╣śļŻīļź╝ ĒåĄĒĢ┤ ĻĄ¼Ļ░Ģļé┤ ĒåĄņ”ØņØ┤ ņĀ£Ļ▒░ļÉśņ¢┤ ĻĄ¼Ļ░Ģņ£╝ļĪ£ ņØīņŗØņØä ņל ņäŁņĘ©ĒĢĀ ņłś ņ׳Ļ▓ī ļÉśļ®┤, ņĀäņŗĀņĀüņØĖ Ļ▒┤Ļ░ĢņØ┤ Ē¢źņāüļÉĀ ņłś ņ׳ļŗż. ļö░ļØ╝ņä£, ĒؼĻĘĆņ¦łĒÖś ĒÖśņ×ÉņØś ņ╣śĻ│╝ ņ╣śļŻīņŚÉ ļīĆĒĢ£ ņ¦ĆņøÉņØ┤ ĒÖĢļīĆļÉĀ ņłś ņ׳ļÅäļĪØ ņ¦ĆņåŹņĀüņØĖ ņĀĢņ▒ģņĀü ņĀ£ņĢłņØä ĒåĄĒĢ┤ ĻĄŁĻ░ĆņĀü ņ░©ņøÉņØś ņ¦ĆņøÉņØä ļ░øņĢä ņ¢æņ¦łņØś ņ╣śĻ│╝ ņ╣śļŻīļź╝ ļ░øņØä ņłś ņ׳ļÅäļĪØ ĒĢ┤ņĢ╝ĒĢĀ Ļ▓āņØ┤ļŗż.

Figure┬Ā1.

Distribution of rare disease patients according to the special exemption code. The special exemption codes classify diseases eligible for medical cost exemptions in South Korea. V269 covers congenital heart defects like atrial septal defect and Fallot syndrome. V233 includes Lennox-Gastaut and West syndromes. V900 applies to ultra-rare diseases. V128 is for Moyamoya disease. V217 includes WilliamŌĆÖs, Angelman, and CATCH22 syndromes. V158 relates to conditions causing short stature. V117 covers metabolic disorders, and V159 applies to Down syndrome.

Table┬Ā1.

Retrospective rare disease patient classification and distribution using KCD codes

Table┬Ā2.

CaregiverŌĆÖs requests in dental treatment for patients with rare diseases

REFERENCES

1. The Lancet Global Health. The landscape for rare diseases in 2024. Lancet Glob Health 2024; 12: e341.

2. Ahn YJ. Domestic and international rare disease policies and research trends [Internet]. National Biotech Policy Research Center BioINpro; 2020 [cited 2024 Jun 25]. Available from: https://www.bioin.or.kr/board.do?num=300917&cmd=view&bid=report.

3. Kim SY, Lim BC, Lee JS, Kim WJ, Kim H, Ko JM et al. The Korean undiagnosed diseases program: lessons from a one-year pilot project. Orphanet J Rare Dis 2019; 14: 68.

4. Ministry of Health and Welfare Press Release [Internet]. Minstry of Health and Welfare; 2017 [cited 2024 Jun 25]. Available from: https://www.mohw.go.kr/board.es?mid=a10503010100&bid=0027&act=view&list_no=343355&tag=&nPage=1.

5. Korea Disease Control and Prevention Agency Rare Disease (KDCA) Helpline [Internet]. KDCA [cited 2024 Jun 25]. http://helpline.kdca.go.kr.

6. Korean Statistical Information Service Statistical Database [Internet]. Statistics Korea [cited 2024 May 10]. http://www.kosis.kr.

7. Korea Disease Control and Prevention Agency. 2022 annual report on the rare disease patients in Korea. Cheongju: Korea Disease Control and Prevention Agency; 2024. p. 17-23.

8. Baird PA, Anderson TW, Newcombe HB, Lowry RB. Genetic disorders in children and young adults: a population study. Am J Hum Genet 1988; 42: 677ŌĆō93.

-

METRICS

-

- 1 Crossref

- 0 Scopus

- 464 View

- 20 Download

- ORCID iDs

-

Yeonmi Yang

https://orcid.org/0000-0003-3359-9278 - Related articles

PDF Links

PDF Links PubReader

PubReader ePub Link

ePub Link Full text via DOI

Full text via DOI Download Citation

Download Citation Print

Print