| J Korean Dent Assoc > Volume 63(8); 2025 > Article |

|

Abstract

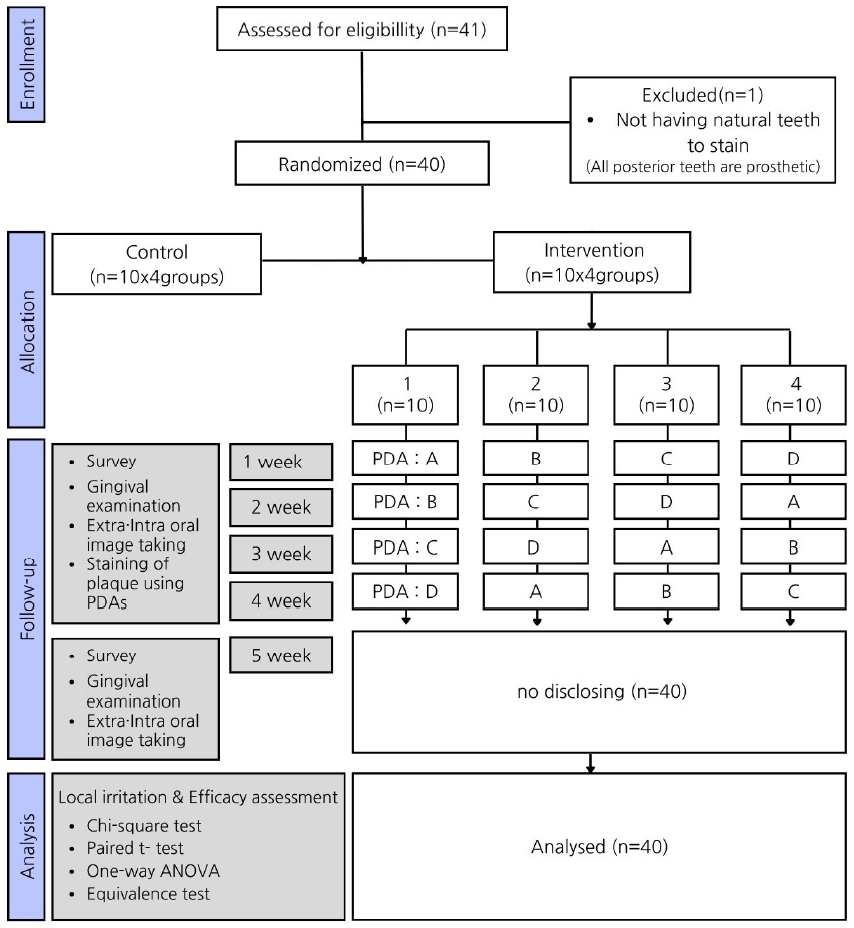

Purpose

Methods

Results

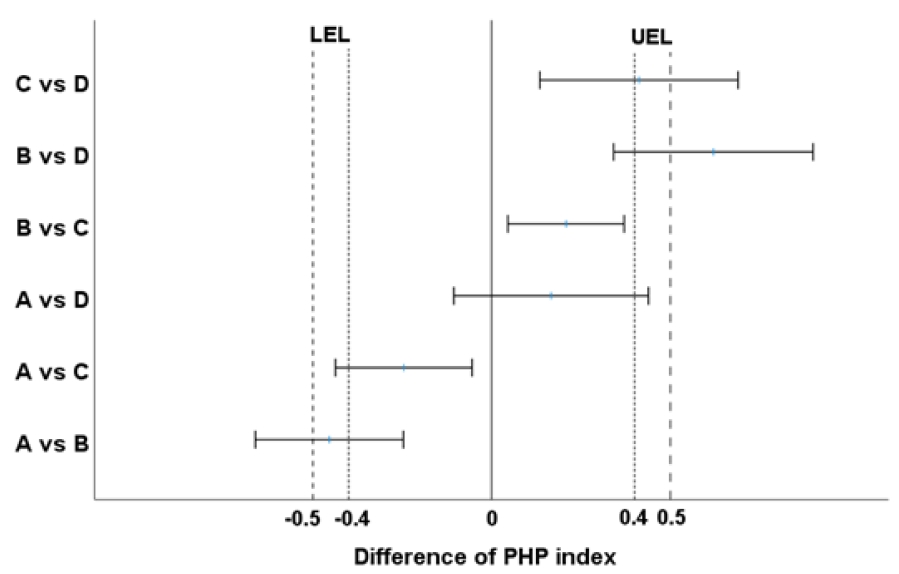

Figure 2.

Figure 3.

Table 2.

| Disclosing solution | Last time brushing teeth | P value |

|---|---|---|

| HellotisTM | 7.50 ± 3.24 | >0.05 |

| TraceTM | 7.85 ± 3.28 | |

| 2-ToneTM | 7.60 ± 3.13 | |

| 2-Tone Tablet | 7.90 ± 3.30 | |

| Total | 7.71 ± 3.21 |

Table 3.

Table 4.

Table 5.

| PDAs | After staining | After brushing | P value* | Staining removal rate |

|---|---|---|---|---|

| HellotisTM | 2.26±0.77ab | 0.03±0.08a | <0.05 | 98.57±3.40 |

| TraceTM | 2.71±0.66a | 0.11±0.19b | <0.05 | 96.52±5.77 |

| 2-ToneTM | 2.50±0.79ab | 0.05±0.12ab | <0.05 | 97.86±4.61 |

| 2-Tone Tablet | 2.09±0.91b | 0.03±0.08a | <0.05 | 98.63±3.47 |

| Total | 2.39±0.82 | 0.06±0.13 | <0.05 | 97.90±4.46 |

| P value† | <0.05 | <0.05 | >0.05 |

REFERENCES

-

METRICS

-

- 0 Crossref

- 0 Scopus

- 138 View

- 4 Download

- ORCID iDs

-

You-Jin Cho

https://orcid.org/0009-0004-9484-3830Eun-Joo Jun

https://orcid.org/0000-0003-1604-8618Min-Ji Byon

https://orcid.org/0000-0003-0359-9234Seung-Hwa Jeong

https://orcid.org/0000-0001-5173-2859 - Related articles

-

A simple colorimetric method for the clinical evaluation of caries activity in adults2017 June;55(6)

PDF Links

PDF Links PubReader

PubReader ePub Link

ePub Link Full text via DOI

Full text via DOI Download Citation

Download Citation Print

Print