함석태 가족의 사회적 자선활동

The philanthropist family of Ham Seok-tae

Article information

Trans Abstract

Seok-tae Ham was the first Korean professional dentist. He qualified during the Japanese colonial period and was a key founding father of dentistry in Korea. The current status of dentists in Korea can only be considered with recognition of the ceaseless efforts of such Korean dentists during the Japanese colonial period. I trust that we, too, are dentists who serve the country and use our knowledge to treat our patients with the same consideration and honor shown by pioneers like Seok-tae Ham. For his immense contributions to dentistry in Korea, he should thus be researched, his merits recorded, and he, as a highly influential Korean dentist, commemorated.

서론

한국인 최초의 치과의사 함석태와 같은 해에 태어난 찰리 채플린(Charles Chapkin, 1889-1977)은 “인생은 멀리서 보면 희극이고, 가까이서 보면 비극이다”라고 했다. 함석태의 인생을 살펴보니 찰리 채플린의 명언과 비슷한 것 같다. 함석태는 한국인 최초의 치과의사, 한국인 최초의 치과 개원의, 대한민국 최초의 한국인 치과의사 단체인 한성치과의사회 초대 회장 등 대한민국 치의학 역사에서 ‘최초’라는 타이틀을 여러 개 보유하고 있다. 그러나, 함석태는 일제의 소개령으로 고향인 평안북도 영변으로 간 이후 그의 행방은 묘연하고, 그의 생몰연대도 미완성이다. 본 고에서는 함석태와 그의 가족들의 사회적 자선 및 봉사 활동을 기록을 기반으로 소개하고자 한다.

함석태의 출생 및 부친 함영택의 사회적 지위

함석태는 1889년 12월 25일 평안북도 영변군 오리면 세죽리에서 부유한 집안의 독자로 태어났다[1]. 그의 본관은 강릉 함씨 희천파이다. 부친은 함영택으로 성균관 진사의관(進士議官)의 관직을 지냈다고 한다. 진사는 벼슬이름이 아니고 과거 진사과 등과자(登科者)임을 지칭하는 말이므로, 함영택이 과거를 통해 관직에 올랐다는 증거는 아직 없다. 다만 구한말의 관직명인 ‘의관’은 그가 훗날에 얻은 직책이 아닐까 한다. 함석태의 집은 지방의 재력에 기반을 둔 향반내지 토반 계층으로 추측이 된다. 어쨌든 이런 부유한 집안의 독자로 태어난 함석태는 매우 유복하고 순조로운 성장과 배움의 길을 걸었다고 보아도 좋을 것이다. 그 당시로서는 비교적 생소한 학문인 치과의학을 공부한 것도 그의 이러한 가정적 배경과 전혀 무관하지는 않았을 것이다.

함석태의 부친 함영택의 사회 활동 및 독립운동 지원

다음의 신문 기사를 통해서 함석태의 부친 함영택은 교육과 사회사업에 적극적으로 참여함으로써 그의 민족의식과 고향 사랑을 확인할 수 있다[2]. 평안북도 영변에 있는 사립 숭덕학교는 1908년 미국 선교회에서 설립하여 다수의 인재를 양성해 왔는데, 1922년 경비 부족으로 유지가 곤란한 상황을 직면하고 있었다. 이에 영변군에 거주하는 유지들이 힘을 합하여 쇠퇴하는 교운을 만회하고 고등보통학교로 변경하기 위해서 교사 증축비 마련과 기부금 모집을 위하여 발기인회가 결성되었다. 발기인 대표 10인에 함석태의 부친 함영택이 포함되었다. 1919년 3.1운동 이후 조선 교육회는 조선총독부에 대학 설립을 요구하였으나 받아들여지지 않았다. 이에 유지들 사이에서 직접 대학을 설립하자는 민립대학 설립 운동이 전국적으로 추진되었다. 조선 교육회의 이상재는 1923년 3월 20일 ‘조선 민립대학 기성회’를 조직하여 ‘한민족 1천만이 한 사람이 1원씩’이라는 구호로 전국적인 모금 운동을 벌였다. 1923년 140여개 군에서 650여 명의 발기인 승낙서가 모집되었다. 함영택은 평안북도 영변군에서 발기인으로 참여하였다[3]. 1920년 11월 경에 10명이 조선의 독립을 목적으로 조직한 비밀 결사단체인 대한청년단은 중국 랴오닝성 관전현(寬甸縣)에 근거지를 둔 독립단 본부와 서로 연락을 통하며 독립운동활동을 하였다. 대한청년단 단원인 한병건은 군자(軍資) 모집을 맡고 있었는데, 1920년 12월 28일경에 영변군 오리면 세죽동 함영택으로부터 군자금 100여원을 수령하였다. 1921년 11월 20일 평양지방법원 제1호 법정에서 검사는 한병건에게 징역 2년을 구형하였고, 판결 언도는 11월 25일에 열린다. 동아일보 1921년 11월 20일자 기사를 요약한 내용이다[4]. 1924년 1월에는 군자 모집원을 사칭한 강도가 함영택의 집에 들어와서 돈을 강청하여 함영택이 오십원을 주었다는 기사도 있다(Fig. 1) [5]. 이처럼 함석태의 부친 함영택이 독립운동에 간접적으로 참여하였음을 확인할 수 있는 기록물이 존재한다. 1926년 조선에 개설되는 20개 산업조합 중에서 한 개가 영변에 설치되는데, 영변산업조합창립 준비위원회가 개회되었다. 함영택은 감사로 참여하였다[6]. 1926년 3년제의 영변공립 농업학교를 5년제의 농교로 승격하여 달라는 학년 연장 승격 운동이 영변에서 시작되었다. 대표자중 한 명인 함영택은 평안북도 당국에 진정을 하였다[7]. 또한 함영택은 승격운동을 위한 비용으로 일천원의 희사금을 전달하였다[8]. 함영택은 1931년 4월 19일 평안북도 영변군 오리면 세죽리 자택에서 별세하였다(Fig. 2) [9]. 함석태가 일제강점기 구강위생 계몽운동과 무료 진료 봉사에 열정적으로 개최하고 참여하였던 것은 부친의 이러한 활동이 영향을 많이 미쳤을 것으로 추측된다.

함석태의 독립운동 지원

1920년 8월에 미국 의원단이 경성을 방문할 때에 소요를 일으키고 남대문 정거장에서 조선총독, 총감 이하 친일파 등을 암살할 계획으로 암살단이 만들어졌다[10]. 거사를 실행하기 위해 군자금을 모집하고 여러 가지 활동을 하다가 미리 발각되어 한우석 등 21명이 체포되어 6월 21일 경성지방법원에서 재판이 진행중이었다. 21명중에 조만식(1883-1950)이 포함되어 있었는데 그의 혐의는 다음과 같다. 암살단의 취지서와 경고문 등을 제작하고자 작성된 원고를 받은 김화룡은 1920년 8월 상순에 시내 삼각정 함석태의 집에서 류숙하고 있던 조만식을 찾아갔다. 함석태의 집에서 암살단의 계획을 보고하고 암살단 취지서의 인쇄를 주선하여 달라고 조만식에게 요청하였다. 1921년 11월 16일 암살단 사건 판결에서 조만식은 징역 3년형을 선고받았다[11].

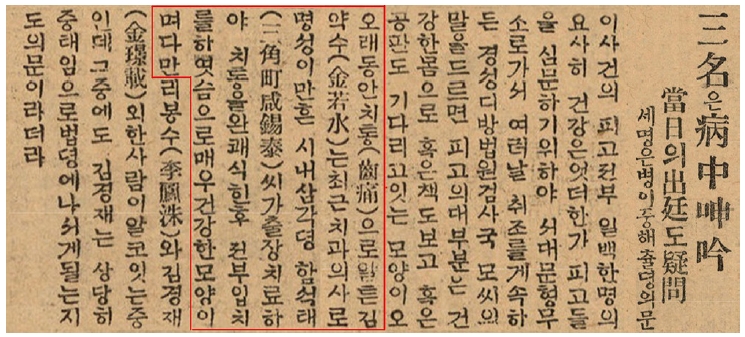

조만식은 함석태의 부친인 함영택과 친교가 있었다. 아마도 함석태는 부친의 요청으로 조만식이 함석태의 집에서 잠시 머문 것으로 추측된다. 함석태의 손자 함각의 증언에 의하면 함석태 치과의원 건물은 2층 목조 건물로 지하실이 있었다고 한다. 건물 입구에 진료실이, 그 안쪽에 살림집이 있었다고 한다. 아마도 조만식은 이곳에서 독립운동을 모의했던 것으로 보인다. 함석태(1889-?)보다 연배가 더 높으나 서로 공통점이 있다. 두 사람은 고향이 평안도(조만식 평남 강서군, 함석태 평북 영변군)이고, 일본 동경에서 유학을 하였다. 그렇기에 서로 통하는 점이 많았을 것으로 추측된다. 이번 사건으로 인해서 함석태도 적지 않은 고초를 겪었을 것으로 보이는데 아직까지 기록으로 확인된 것이 없다. 다만 1923년 1월 4일 동아일보에 실린 함석태 치과 광고 내용에 주목이 간다(Fig. 3). 병후요양중약예서량의 뜻은 “병을 앓고 요양중이어서 간략한 예를 표하니 사정을 살피어 용서해 주세요”라는 의미다. 혹시 함석태가 치과를 휴업하면서까지 요양하게된 이유가 조만식이 함석태의 집에서 암살 계획을 세운 것과 관련이 있지 않을까하는 의심을 지울 수 없다.

함석태의 독립운동가 치과치료

세상에서 가장 아름답고 멋진 사람은 자신의 직업을 사랑하고 성실하게 하는 사람이다. 함석태가 바로 그런 분이다. 함석태가 안창호의 치과 치료를 위해서 유치장에까지 갔다는 사실은 이미 잘 알려져 있다(Fig. 4). 이러한 사실을 바탕으로 좀 더 자료를 찾아보았다. 동아일보 1932년 7월 16일 기사에 안창호 선생의 소식이 전해졌는데 함석태 선생님의 열정적인 치료 덕분에 3개월 만에 단단한 음식도 드셨다고 한다(Fig. 5). 이러한 소식은 치과의사에게 가장 보람된 일이다. 함석태 이름 석자는 주요한의 안도산전서, 잡지 동광(1932), 윤치호의 일기에서도 언급된다[12].

이 자료를 바탕으로 그때의 상황을 설명하면 도산 안창호는 1932년 4월 29일 상해에서 임시정부 요인이었던 이유필 집을 방문했다가 체포되었다. 그때 도산 안창호 선생의 치아 상태는 상, 하악 전치부 6개만 잔존된 상태였다[13]. 상해 영사관에 구금 상태로 한 달 동안 있을 때 상해에서 개원중인 경성치과의학교 1회 졸업생인 이무상 치과의사에게 부분 틀니 치료를 받았다. 조선으로 이송되어 경기도 경찰부에 있을 때 틀니가 부러져서 다시 치료를 받아야 할 상황이었다. 이번에는 함석태 선생이 유치장으로 매일 출장하다시피 하여 안창호에게 틀니 치료를 하였다. 윤치호는 자신의 일기에서 경무국 미와의 배려로 함석태 치과에서 치료를 받고 유치장으로 돌아가는 안창호를 만났다고 회고하였다[14]. 안창호의 치아를 치료했던 사람은 왜 함석태였을까? 1932년 조선에 치과의사는 수십 명이 있었는데 왜 함석태였을까? 문득 이런 궁금증이 생겼다. 이러한 호기심은 1927년 동아일보 기사를 통해서 바로 해결되었다. 오랫동안 치통으로 고생한 김약수(1893-1964)는 치과의사로 명성이 자자한 함석태로부터 서대문 형무소에서 출장 치료를 받았다. 그 덕분에 치통은 완치되었고 입치까지 하여 매우 건강한 모습을 찾았다고 한다(Fig. 6). 아마도 이러한 인연으로 함석태가 다시 출장 진료를 하여 안창호 치과 치료를 담당하였던 것 같다.

함석태의 강우규 독립운동가 후손 지원

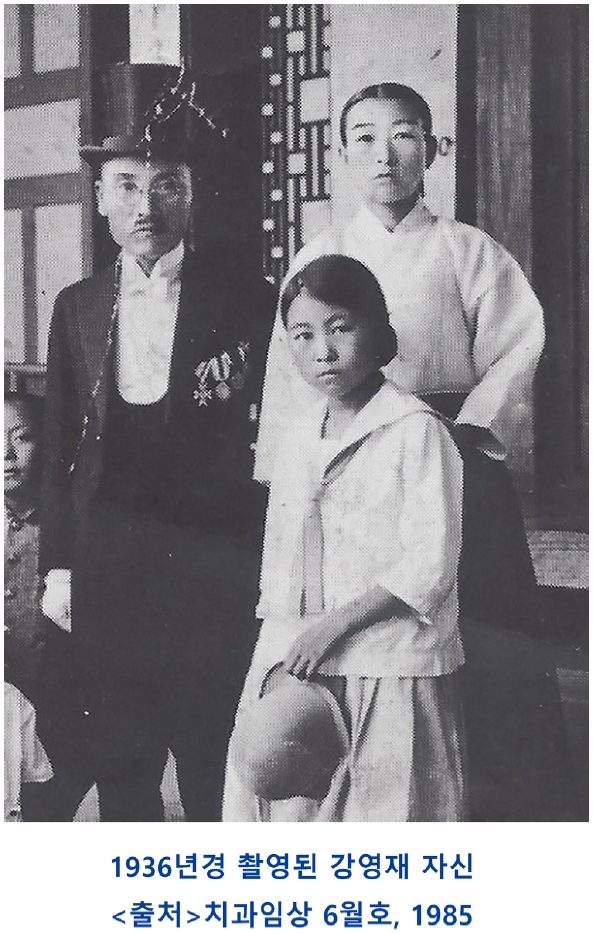

일제강점기 한국인 최초의 치과의사 함석태의 모습이 담긴 사진을 최초로 제공한 사람은 독립운동가 강우규(1855-1920) 의사의 손녀인 강영재다. 1985년 치과임상 편집인과 함석태의 손자 함각, 강영재의 아들 채수철의 만남이 있었다. 이 자리에 채수철이 소장하고 있는 사진을 가지고 온 것이다(Fig. 7) [15]. 사진을 구하게 된 과정은 변영남 선생님의 치의신보(2304호) 기고에 잘 설명되어 있어 그대로 옮겨본다[16]. “함석태 선생님 사진을 구해 달라는 간곡한 요청 끝에 출처를 찾기 시작했다. 본인은 혈혈단신으로 내려와 아무것도 없었다. 강우규 의사 손녀 강영재를 데려다 기르셨다는 점에 착안하여 찾기 시작했다. 강우규 의사 독립운동 연금 수령자를 추적한 결과 채수철이라는 것을 알게 되었다. 그분은 강영재의 아들로 목사 신분이었다. 만나기 2개월 전에 강영재(강우규 손녀)는 돌아가셨고 돌아가시기 전 함석태 친척이 찾아올 것이다는 얘기를 남겼다고 한다. 진짜 손자인가를 확인하기 위해 신분증과 사진의 인물을 알아 맞히는가를 테스트한 후 넘겨받게 되었고 현재 소장하고 계신다고 증언했다.” 필자는 혹시나 함석태에 관한 기록을 찾을 수 있지 않을까 하는 기대감을 갖고 독립운동가 강우규의 손녀 강영재에 대해서 조사하였다. 13세 강영재의 글씨 ‘인고(忍苦)’가 1923년 1월 1일자 조선일보에 실렸다. 신문 설명에는 고강우규씨 손녀 강영재라고만 소개되어 있다. 어떻게 13세 소녀의 붓글씨가 조선일보에 실릴 수 있었을까? 1923년 서울에 온 13세 강영재를 양녀로 키운 함석태의 주선이 있지 않았을까 하는 추론이다. 1954년 조선일보에 실린 ‘일우 강우규 의사의 추억 손녀 강영재 여사의 수기’에 의하면 만주에서 거주했던 강영재는 7세 때부터 할아버지 강우규로부터 글과 붓글씨 공부를 배웠고 매일 한자(漢字)를 붓글씨로 써서 습자첩을 문들기도 하였다[17]. 또한 강우규 의사가 길림성 요하현에 설립한 광동(光東)학교 현판 글씨도 강영재가 쓴 글씨였다고 회고하였다. 따라서 1923년 신문에 실린 강영재의 글씨 ‘忍苦’에는 강우규 의사와 그 가족들의 삶이 함축적으로 녹아들어가 있다. 1959년 동아일보 ‘열사의 후예들’ 연제 기사에 강우규 의사의 며느리 최짐손 여사와 강영재 인터뷰 내용에서 몇 가지 새로운 사실을 알 수 있다[18]. 강영재의 아버지 강건하는 1936년 만주 연길에서 별세하였고, 강영재의 형제로는 언니가 두 명(강복섬, 강복동) 있었다. 강영재의 어머니 최짐손 여사는 1945년 광복되던 해 신의주의 강영재 집에 머물고 있었는데 딸과 함께 월남하여 줄곧 수원에서 농사기술원장등을 지낸 사위 채병석의 집에서 머물고 있었다. 강영재는 이화고녀를 졸업한 후 경남 함양에서 교사로 근무하였다. 1972년 강우규 의사 52주기를 맞아 조선일보에 강영재 여사 인터뷰 기사가 있다[19]. 이 인터뷰에 의하면 강영재는 6세때부터 3년 동안 강우규 의사와 함께 생활했다고 회고하였다. 그녀는 13세 때 아버지 강건하와 함께 서울에 왔고, 서대문 신사리 공동묘지에 묻힌 강우규 의사 묘소를 처음으로 찾아뵈었다고 하였다. 강영재는 이화고등보통학교를 졸업한 후 5년 동안 교직 생활을 하였고, 첫 봉급을 받았을 때 할아버지 묘소에 작은 비석을 세웠다고 하였다. 1954년, 1959년, 1972년 3개의 신문에 실린 강영재의 회고를 종합해보면 다음과 같다. 1923년 13세 강영재는 만주에서 이주하여 아버지 강건하와 어머니 최짐손과 함께 서울 생활을 시작하였다. 조선총독 사이또에게 폭탄을 투여한 강우규 의사의 가족들이었기에 무척 힘든 시간을 보냈을 것이다. 특히 아버지 강건하가 1936년 만주 연길에서 사망한 이후로는 더욱 더 생활에 어려움이 많았을 것이다. 함석태는 강영재가 서울에 처음 왔을 때부터 서로 알고 지냈으며 음으로 양으로 강영재를 후원했던 것으로 보인다. 여기서부터는 기록을 바탕으로 필자가 추론을 동원하여 소설을 써본다. 강우규의 고향은 평안북도 덕천군이고, 함석태의 고향은 평안북도 영변군이다. 강우규와 함석태는 서로 평안북도 동향 출신이다. 아마도 강우규는 함석태보다는 함석태의 아버지인 함영택과 서로 친분이 있지 않았을까 하는 막연한 추측이 된다. 따라서 함석태는 1923년 강영재 가족이 서울로 온다는 소식을 아버지 함영택으로부터 듣고, 또한 강우규 후손들을 잘 보살피라는 부탁도 받았다. 함석태는 아버지의 분부대로 강영재의 가족을 보살폈고, 강영재가 이화고등보통여학교를 졸업할 수 있도록 지원을 하였다. 강영재는 동경제국대학 농업경제학과를 1932년 졸업한 채병석(蔡丙錫)과 결혼을 하였다. 어쩌면 강영재와 채병석의 결혼에 다리를 놓은 사람이 일본치과의학전문학교를 졸업한 함석태이지 않을까 하는 합리적인 추론이 가능해 보인다. 졸업 후 조선으로 돌아온 채병석은 1932년 조선총독부 기술직 관리인 기수(技手)로 채용되어 평안북도에서 5년 동안 근무하였다. 아마도 이때 강우규 의사의 며느리 최짐손 여사가 채병석과 결혼한 강영재의 신의주 집에서 함께 지냈던 것 같다. 광복 후 채병석은 농작물 개발을 연구하는 수원 농사시험장에서 농사기술원장으로 근무하였는데, 이때 강영재와 함께 월남한 최짐손 여사도 딸집에서 거주하였다. 채병석은 1960년대 농협 부회장까지 역임하였다.

함석태의 사회 활동

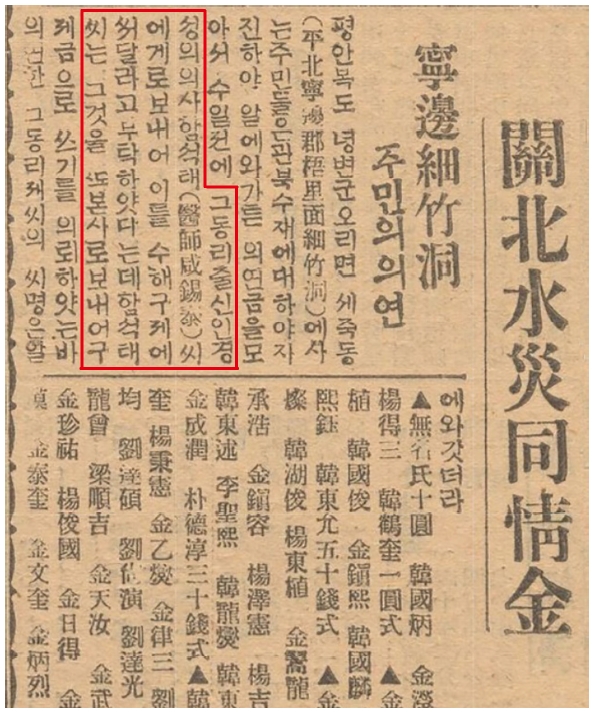

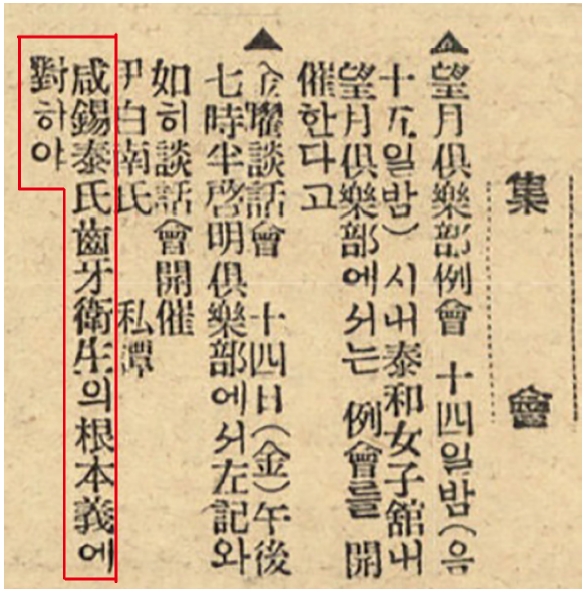

엄혹한 시기였던 1920년 12월 조선일보에 사람들의 따뜻한 마음이 담기 기사가 있다. 세밑 한파에 장교통 근처 다리 밑에 40세가량 되는 걸인이 6-7세 어린 아들을 안고 어찌할줄 모르는 비참한 모습이 행인의 눈에 띄었다. 그는 친구들과 걸인의 구제방법을 논의한 결과, 지인의 집에 있는 빈방을 제공하였고, 수십 명의 지인들이 모금을 하여 걸인에게 전달하였다. 그 지인의 명단에 함석태가 포함되었고, 함석태는 일원(현재 13만원)을 기부하였다[20]. 함석태는 고학생(苦學生)구제회에도 육십원(현재 780만원)의 동정금을 보냈다[21]. 이처럼 함석태는 일제강점기 어려움을 겪고 있는 우리나라 사람들을 돕는데 묵묵히 자신의 책임을 다하였다. 일제강점기 1910년대에 진행된 조선총독부의 토지조사 사업으로 인하여 조선 농민들이 소작화가 됨으로써 그들은 더욱 착취를 당하게 되었다. 따라서 이 무렵에 수많은 조선 농민들이 만주로 이주하였다. 1921년 북간도 용정촌에 조선인 자녀의 중등교육기관인 사립 대성중학교가 설립되었다[22]. 그러나 학교를 유지하는 경비가 곤란하여 기부금 모집을 구하는 어려운 처지에 놓기에 되었다. 1923년 조선일보에 대성중학교에 기부금을 전달한 사람들의 명단이 게재되었는데, 함석태는 10원(현재 130만원)을 기부하였다[23]. 1921년 용정촌에 건립된 대성중학교는 학생들에게 민족 교육을 실시하였고. 이러한 영향을 받은 학생들은 독립운동에 앞장섰다. 대성중학교는 일제강점기 만주 지역에 설립되었던 여러 개의 학교와 통합되어 현재는 연변조선족자치주 용정에 있는 용정중학교로 명칭이 변경되어 그 역사를 이어가고 있다. 용정중학교 교사앞에는 이 학교 동문인 윤동주 시인의 ‘서시’ 시비가 세워져 있다. 윤동주의 서시 구절을 읽는데 함석태 선생의 마음이 상상된다. 그는 일제강점기 그에게 주어진 길을 꿋꿋하게 걸어간 인물이다. 1922년 4월 경성부 낙원동에 사립 서북 협성학교가 개교하였다. 본래 이 학교는 1905년 황해도와 평안도 등 서북 출신 애국지사들이 중심이 되어 설립한 서우사범학교가 그 시초다. 그러나 1910년 한일 강제병합 후 교명이 오성학교로 개칭되었다가 1918년 민족적 불온사상의 온상이라는 죄목으로 일제의 의해 강제 폐교되었다가 1922년 3월 정규 학교로서 중등과와 초등과로 나누어 520명 신입생을 모집하는 학교로 재탄생되었다. 함석태는 협성학교의 기본 재산을 세우는데 1000원(현재 1억3천만원)을 기부하였다[24]. 1922년 개교한 협성학교는 현재까지도 명맥이 이어져 오늘날 서울 광신중학교와 광신상업고등학교로 발전했다. 1928년 관북(함경도) 지역에 심각한 수재가 발생하여 전국 각지에서 관북 수재 동포 의연금 모금운동이 펼쳐졌다. 함석태의 고향인 평안북도 영변군 오리면 세죽동 주민들은 자진하여 수재 의연금을 모아서 경성에 개원중인 함석태에게 수해 구제에 써달라고 부탁하면서 전달하였다. 이에 함석태는 고향 주민들이 자신에게 보내온 의연금을 조선일보에 전달하였고, 의연금 납부자 명단을 기사에 공개하였다(Fig. 8). 이 기사를 통해서 함석태 고향 주민들이 얼마나 함석태를 신뢰하는지 가늠할 수 있다. 또한 함석태는 고향 사람들의 따뜻한 마음을 역사적 기록물로 남겨 100년이 지난 지금도 의연금 납부자의 이름을 확인할 수 있다. 함석태의 고향 사람들에 대한 존경심이 보인다. 함석태는 1929년 가뭄으로 고통을 받고 있는 동포를 돕기위한 성금 운동에도 동참하였다[25]. 일제강점기 교육자이자 독립운동가인 남강 이승훈(1864-1930)의 영결식이 1930년 5월 16일 사회장으로 열렸다. 남강 이승훈은 평안북도 정주 태생으로 1907년 오산학교를 설립하여 교육을 통한 애국 계몽운동에 앞장섰다. 조선교육협회 창설 멤버로 참여하여 사회사업에도 열심이었던 그는 3.1운동 때 기독교계를 대표해서 33인중 한 사람으로 포함되어 옥고를 치르기도 하였다. 또한 1924년 조만식과 함께 물산장려운동을 주동하였다. 남강 이승훈은 함석태와 평안북도 동향이다. 또한 두 사람 모두 조만식과 절친한 사이다. 함석태가 남강 사회장 부의금 명단에 포함되어 있다[26]. 일제강점기 한국인 최초의 치과의사 함석태의 명성은 1월호, 2월호에서 이미 언급한 바 있다. 지난 호에서 누락된 자료 두 가지를 소개한다. 계명구락부는 함석태와 윤백남을 초청하여 1932년 10월 14일 오후7시 30분 금요담화회를 개최하였다(Fig. 9). 윤백남(1888-1954)은 사담(私潭), 함석태는 ‘치아위생의 근본의에 대하야’라는 연제로 강연을 하였다. 윤백남과 함석태는 몇 가지 공통점이 있다. 첫째, 일본에서 비슷한 시기에 유학을 하였다. 둘째, 일제강점기 함석태는 치과계에서, 윤백남은 근대 문화 발전에 초석을 쌓은 인물이다. 셋째, 두 사람 모두 최초의 타이틀을 가지고 있다. 윤백남은 1923년 최초의 한국영화 ‘월하(月下)의 맹서(盟誓)’를 제작하였다. 함석태에게 강연 요청을 한 계명구락부는 최남선, 오세창, 박승빈 등 그 당시 지식인 33명이 발기하여 1918년 1월 17일 서울에서 설립된 애국계몽단체이다. 민족계몽과 조선의 문화를 증진하기 위해 결성된 단체로서 일상생활의 개선, 잡지와 서적의 발행, 강연회 개최 등의 사업을 하였다. 특히 오세창은 함석태에게 고미술품 수집에 입문하도록 권유한 인물이다. 특히 도자기를 좋아한 함석태에게 ‘토선(土禪)’이라는 호를 준 사람이 바로 오세창이다. 따라서 함석태는 계명구락부 회원들과 친분이 꽤 깊었던 것으로 추측된다. 함석태는 윤치호가 주도적으로 1933년 9월 14일 창립한 조선우생협회에 발기인으로 참여하였다. 전체 발기인 85명중 의사가 25명이었는데 그중에 치과의사로는 함석태가 유일하게 포함되었다 85명 발기인중에 30명은 항일민족주의 운동단체인 흥업구락부 사건에 연루되었다. 조선우생협회는 민족의 독립을 위한 단체라기보다는 현실 순응적 상류층 중심의 운생운동의 성격을 지니고 있었다. 일제강점기 지식인은 고뇌와 번민 속에서 선택을 강요받았다. 단체의 성격이 불확실함에도 함석태는 자의인지 타의인지 확인할 수 없지만 참여하였다. 함석태는 1943년 11월 7일 서울 YMCA에서 윤치호의 진두하에 조직된 ‘학병제 경성익찬위원회’에 참여하였다. 이 단체는 학병 권유를 위해 대상자의 가정을 방문해 참전을 권요하고, 권유문 발송, 학병 권유 학부형 간담회, 학교 강연회를 개최하는 등의 활동을 했다. 특히 윤치호는 1943년 학병동원이 시작되자 “조선학도들에게도 내지(內地, 일본)동포들과 어깨를 겨누어 싸움터로 나설 수 있는 영광스러운 길이 열렸다”며 학도들에게 총출진을 촉구하였다. 함석태가 이 단체에 참여한 것은 역사적 사실이다. 그러나 함석태가 이름을 올렸던 ‘조선우생협회’처럼 윤치호의 권유에 의해 경성익찬위원회에 참여하지 않았나 하는 추측이 된다. 어떤 단체에 단순히 참여했단 것만으로 친일이라고 단정할 수 없다. 어쩌면 함석태 일제강점기 안창호와 윤치호의 중간 지점에 서있던 많은 지식인 중 한 명이라 생각된다.

함석태의 가족 사항

함석태는 이일녀와 결혼해 1남(함철훈), 2녀(함순정, 함문희)를 두었다. 1936년 대경성공직자 명감에 나온 함석태의 가족 사항을 보면 어머니(64세), 부인, 장남과 장녀만 기입된 것으로 보면 함순정은 이전에 사망한 것으로 추정된다. 필자는 함석태의 흔적 찾기를 지속적으로 하다가 동아일보 1938년 8월 황해도 장수산 등반 기행문에서 함석태와 그의 딸 함문희양이 동행한 사실을 발견하였다(Fig. 10). 함석태의 딸과 아들 이름으로 인터넷에 검색한 결과 함석태의 장녀 함문희가 1938년 경성공립고등여학교(현 경기여고)에 입학하였다는 사실을 알 수 있었다. 일본은 중일전쟁이 본격화되면서 육군 전투기를 '애국기', 해군 전투기를 '보국기'로 지칭하며 비행기 헌납 운동을 벌였다. 헌납(獻納)이란 자발적인 희사 행위를 말한다. 일본은 각 지역에 다양한 단체를 동원하여 모금 운동에 동참하도록 했다. 외형은 자발적인 형태를 띠었지만 모금은 강제적이었다. 1938년 2월 21일 동아일보 기사에서도 이러한 기사가 있다. 지난 사변으로 인하여 평안북도 당국으로부터 국방비행기 조성안이 발포되자 영변군 각 면 인사들도 자발적으로 비행기 헌납금을 거출하였다. 함석태의 고향 평안북도 영변군 오리면에서도 함철훈 외 6명이 95원을 헌금하였다[27]. 아마도 함석태의 아들 함철훈도 영변군 오리면의 유지였음을 추측할 수 있는 기록물이라 생각된다. 함석태의 아들 함철훈은 5남매를 두었다. 함진과 함옥은 어렸을 때 사망하였고, 함완은 1965년 무렵 사망한 것으로 전해지고, 함순은 경관으로 근무하다 한국전쟁 때 실종되었다. 함석태의 유일한 혈육은 손자 함각이다. 함석태의 손자 함각이 1985년 치과임상과의 인터뷰와 2015년에 변영남 대한치과의사협회 협회사 편찬위원장과의 좌담회를 통해서 함석태의 해방 이후 행방이 비교적 상세하게 알려져 있다. 함석태는 1944년 9월 혹은 10월경(함각의 기억) 자동차 3대 분량의 자신의 소장품을 꾸려서 고향 영변에 도착하였다. 그는 아들 함철훈의 집과 그리 멀지 않은 곳에 새로 집을 마련하고 그곳에 기거하면서 짐도 풀지 않은 채 거의 1년가량 정세의 추이를 관망하였다. 해방 후 3.8선이 점점 굳어지자 함석태는 서울로 가기 위해 짐을 싣고 부인과 딸과 함께 해주로 향했다. 그가 황해도 해주를 택한 이유는 아마도 많은 분량의 골동품의 운반 때문으로 추정된다. 그러나 안타깝게도 해주로 간 이후 함석태의 행방은 현재까지도 묘연하다. 1946년 3월 북한에 공산당 정권이 들어서면서 토지 개혁이라는 명목하에 함석태 일가는 토지와 가옥을 몰수당한 채 철원으로 거처를 옮겨야 하는 수난을 겪게 된다. 이로부터 1년여 후 함석태의 큰 손자 함완과 함순이 철원에서 월남하여 할아버지 함석태가 계시리라 믿었던 삼각동 치과를 찾았으나 함석태는 그곳에 없었다. 맏손자 함완은 동생 함순을 서울에 남겨둔 채 다시 3.8선을 넘어 영변으로 돌아갔다. 함완은 가족들과 함께을 다시 월남을 시도하려 했으나 공산정권에 체포되어 좌절되고 말았다. 함석태 가족들은 북한에서 한국전쟁을 겪었고 이 기간에 함석태의 아들 함철훈이 사망하였다. 1951년 함완과 함각은 1.4 후퇴 때 원산에서 배를 타고 부산에 도착하여 피난 생활을 하였다. 1952년 무렵에 함완 가족과 함각이 서울에 와보니 함석태 치과 자리에 삼각동 동사무소가 간판까지 붙은 채로 있었다. 이 자리는 우리 할아버지 함석태의 집이라고 주장하니 빨갱이 집인데 무슨 쓸데없는 소리를 하느냐고 반환을 거절하였다. 함석태 맏손자 함완은 자신의 결혼식 때 뵈었고 치과에서 할아버지와 바둑을 뒀던 장택상을 생각해 찾아뵈었다. 당시 국무총리였던 장택상을 몇 번의 면담 신청 끝에 만남을 가졌고 그의 도움으로 할아버지 함석태의 집을 되찾을 수 있었다. 함완은 북한에서 체포되었던 당시 심한 고문으로 몸을 상한데다 부산에서 피난 시절 부두에서 노동 중 부상을 당해 적지 않은 나날을 와병으로 보냈다. 그 후 또 뇌를 다쳤던 함완은 생활고로 함석태 치과터를 팔고 익선동으로 이사하였다. 함각이 군대에 있을 무렵 함완은 사망했다고 한다. 함석태의 손자 함각의 가족사진이 치과임상에 실려 있는 데 1985년에 촬영한 사진이라고 가정하면 4명의 증손자 나이는 40대에서 50대정도 될 것 같다(Fig. 7). 함석태의 손자 함각은 2017년 2월 ‘함석태 선생 개원 100주년 기념 흉상 제막식’에 참석하였고, 함석태 집안에 대한 이야기를 많이 전해주었다(Fig. 11). 함각은 2023년 87세의 나이에 별세하였다. 2025년 4월 11일 대한치과의사협회 창립 100주년 기념식에 함석태의 증손녀 함주현이 참석하여 협회로부터 감사패를 수상하였다(Fig. 12). 함석태는 일제강점기 치과의사라는 전문직업인으로 살아간 인물이었다. 그는 조국과 민족을 사랑한 애국자였다. 그와 같은 일제강점기 한국인 치과의사들의 부단한 노력으로 현재의 대한민국 치과의사가 지금의 위상을 지킬 수 있다고 생각한다. 함석태가 가졌던 당당한 치과의사로서의 자부심과 자긍심을 가지고 우리도 국가에 봉사하고 국민에게 행복을 나누어 주는 치과의사가 되었으면 한다. 함석태는 우리 치과계에서 위대한 인물이었다. 따라서 지금 우리 치과계가 해야할 일은 함석태를 기념하고, 기억하고, 기록하는 것이라 생각한다.

Notes

Conflicts of Interest

None